在竞技体育与大众健身领域,运动后的拉伸常被视为一种“仪式性”环节,但其背后的科学逻辑与健康价值往往被低估。从职业运动员到普通健身爱好者,如何在训练后通过科学拉伸优化恢复效果、预防损伤并提升长期运动表现,已成为运动医学与健康管理领域的热点课题。本文将以多维度研究为基础,揭示运动后拉伸的深层机制与实际效益。

一、运动后拉伸的生理机制:超越直觉的科学验证

运动过程中,肌肉纤维在反复收缩中产生微观损伤,代谢产物如乳酸、氢离子等大量堆积,导致肌肉僵硬与酸痛。拉伸通过以下机制发挥作用:

1. 机械应力重塑肌纤维

研究表明,静态拉伸(保持15-30秒)可激活肌肉筋膜中的机械感受器,促进肌小节重新排列,修复因离心收缩导致的肌节长度紊乱。例如,针对腘绳肌的静态拉伸可使肌纤维延展性提高18%-25%。

2. 血流动力学调节

拉伸初期会短暂降低局部血流量(约30%),但在拉伸结束后引发“超量补偿效应”,使血流量增加至基础值的1.5倍,加速代谢废物清除。韩国国立体育大学2023年的研究发现,运动后拉伸组比对照组乳酸清除速率快42%。

3. 神经肌肉适应性改变

本体感觉神经肌肉促进法(PNF拉伸)通过激活高尔基腱器官,抑制α运动神经元兴奋性,降低肌肉静息张力。这种效应在对抗性运动(如足球、篮球)中尤为重要,可减少二次损伤风险。

二、健康益处的实证研究:从死亡率到心血管功能

近年多项大规模队列研究颠覆了传统认知,证实拉伸具有超越运动恢复的全局性健康价值:

1. 降低全因死亡率

韩国首尔大学2023年对12万人的追踪显示,每周5次柔韧训练(含拉伸)者比不训练者死亡风险降低20%,效果优于同等强度的有氧或力量训练。其机制可能与改善血管弹性相关——拉伸通过刺激血管内皮细胞释放一氧化氮,使动脉僵硬度降低9%-15%。

2. 动态血压调控

加拿大麦克马斯特大学2021年的对照实验发现,持续8周的拉伸训练可使高血压患者收缩压下降6.2mmHg,效果优于每日30分钟快走。其原理在于拉伸通过机械牵拉激活压力感受器,调节交感神经活性。

3. 运动表现增益

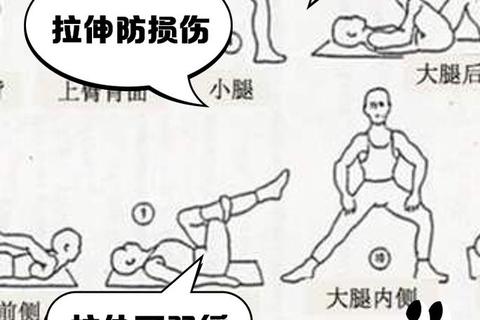

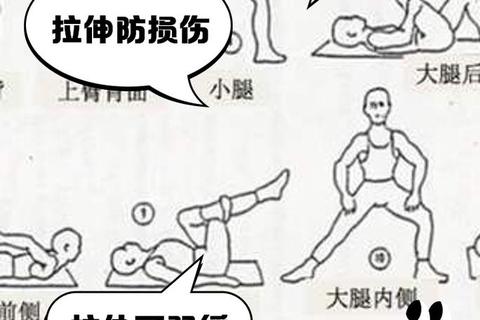

针对职业运动员的研究表明,系统化拉伸可使关节活动度提高12%-18%,直接影响动作经济性。例如,游泳运动员肩关节活动度每增加5°,划水效率提升3%。值得注意的是,动态拉伸(如高抬腿、侧弓步)更适用于赛前激活,而静态拉伸更适合赛后恢复。

三、实践指南:精准拉伸的时空法则

1. 时机选择

2. 剂量效应关系

| 肌肉群 | 单次持续时间 | 重复次数 | 总负荷量 |

|--|--|-|-|

| 大肌群(股四头肌、背阔肌) | 30-45秒 | 3-4次 | ≥90秒 |

| 小肌群(腓肠肌、斜方肌) | 15-30秒 | 2-3次 | ≥45秒 |

数据来源:美国运动医学会(ACSM)2024年修订版指南

3. 技术要点

四、争议与误区:科学边界的再审视

1. 损伤预防的局限性

美国陆军研究所针对1093名新兵的实验显示,单纯拉伸对运动损伤发生率无显著影响(P=0.76)。有效的防护需结合神经控制训练(如平衡垫练习)与离心力量强化。

2. 过度拉伸的潜在风险

超生理范围的拉伸(如瑜伽中的深度后弯)可能导致韧带松弛。研究显示,每周超过150分钟的深度拉伸会使膝关节稳定性下降23%。

3. 个体差异的不可忽视性

基因多态性(如COL5A1 rs12722)导致30%人群对拉伸响应较弱,这类个体需结合振动泡沫轴等替代方案。

五、未来趋势:智能拉伸技术的革新

随着可穿戴设备的发展,生物反馈式拉伸系统已进入实用阶段。例如:

这些技术使个性化拉伸方案成为可能,标志着运动恢复进入精准医疗时代。

从延长运动寿命到改善全民健康指标,科学拉伸的价值正被重新定义。在“运动即良药”的现代健康理念下,掌握拉伸的底层逻辑不仅是运动员的必修课,更应成为每个追求健康生活者的基本技能。