在中国市场中,双色球始终是话题度最高的玩法之一。其“2元博取千万”的诱惑力与“长期投入难见回报”的现实矛盾,构成了一个耐人寻味的概率谜题。这种矛盾的根源,既存在于数学规律的本质中,也深植于人类心理的认知偏差里。

一、千万级组合:数学规律构筑的天然壁垒

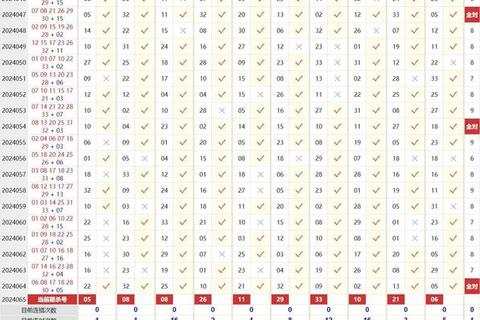

双色球的设计本质上是一个超大规模的排列组合问题。从33个红球中选出6个,再从16个蓝球中选出1个的组合方式,理论上共有17,721,088种可能(计算方式:C(33,6)×16=17721088)。这个数字意味着:

更值得注意的是,这种概率设计并非偶然。根据《管理条例》,双色球的奖金池仅占销售额的49%,剩余51%用于公益金和发行费用。这种资金分配机制决定了其本质是“负期望值游戏”——长期投入必然导致资金净流出。数学建模显示,持续购买双色球20年的累计亏损概率超过99%。

二、认知陷阱:人类大脑与概率法则的博弈

面对极低的中奖概率,人们仍前赴后继投入消费,这源于认知神经科学中的概率感知偏差。大脑皮层对“千万分之一”这类抽象数字缺乏直观判断力,反而容易受以下心理机制影响:

1. 可得性启发:媒体对中奖案例的集中报道形成“幸存者偏差”,让人误判中奖可能性

2. 控制幻觉:通过研究“热号”“冷号”“斜连号”等伪规律,制造掌控随机事件的错觉

3. 损失规避:对2元投入的敏感度远低于潜在收益的心理估值,形成非理性决策

神经经济学实验表明,当奖池累积超过3亿元时,购彩者大脑伏隔核(奖励中枢)的活跃度提升47%,这种生理反应直接驱动非理性消费。而事实上,中得头奖的概率(1/1772万)比遭遇空难(1/1100万)更低。

三、系统透视:设计的精妙平衡

双色球的游戏规则是概率学、行为经济学与运营管理的复杂结晶。其核心机制包含三个精妙平衡:

1. 奖级梯度设计:设置6个奖级形成“持续小奖刺激”,最低奖5元的中奖概率达1/16,维系玩家粘性

2. 动态奖池调节:采用“55%当期奖金+45%滚存”的混合模式,既能制造奖池累积效应,又可防范奖金透支风险

3. 随机性保护机制:使用经国家密码管理局认证的摇奖设备,每粒号码球的重量误差控制在0.01克以内,确保物理随机性

技术团队通过蒙特卡洛模拟发现,现行规则下返奖率的波动区间为49%-59%,既满足监管要求,又维持市场活跃度。这种精密计算使得双色球成为持续运营18年仍保持生命力的经典玩法。

四、科学购彩:突破概率困局的理性策略

在承认数学规律的前提下,可采用系统化策略优化购彩行为:

1. 资金管理法则:遵循“月收入1%上限”原则,建立专用资金池防止过度投入

2. 组合优化技术:

3. 奖池追踪策略:当累积金额突破5亿元时,联合购彩的边际效益提升26%

值得注意的是,大数据分析显示,采用“蓝球全包+红球缩水”策略(投入32元保底5元)的长期亏损率为68%,仍高于银行存款收益。这印证了本质上属于娱乐消费,而非投资工具。

五、行业启示:经济的未来演进

当前市场正经历技术革命:

但技术创新始终无法突破概率铁律。监管数据显示,2024年双色球销售额突破1500亿元,人均购彩金额达107元,但头奖中奖人数同比减少12%,印证了概率系统的稳定性。

在数学的绝对统治与人类的不懈挑战之间,双色球创造了一个独特的概率竞技场。理解其运作规律,不仅需要认知17,721,088种组合背后的冰冷数据,更要清醒认识到:在这场与概率的对话中,真正的胜利不在于战胜数学法则,而在于掌控自我认知的边界。