在竞技体育的舞台上,精确的重量管理往往决定运动员能否站上领奖台。当一位拳击选手的体重显示为112磅时,这不仅关乎体重级别的划分,更直接影响到战术制定与训练方向。这个看似简单的数字背后,隐藏着跨越度量衡体系的科学换算与全球化语境下的应用智慧。

一、竞技场上的重量密码

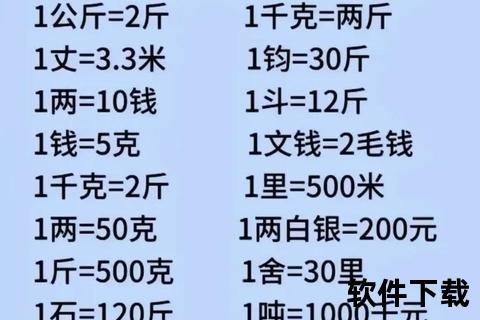

全球体育赛事中,不同重量单位的使用折射出文化差异与标准化需求。英制单位的磅(lb)常见于拳击、举重等项目的体重级别划分,而中国传统计量单位"斤"则在民间健身、武术训练中广泛使用。这两种度量体系的交汇点,恰是运动员、教练员及体育爱好者必须掌握的换算技能。

以职业拳击为例,次中量级标准为147磅,若换算成中国观众熟悉的计量单位,需通过公式:147 lb × 0.907 ≈ 133.3斤。这种跨系统的认知转换,直接影响赛事解说效果与观众参与度。

二、精准换算的三大应用场景

1. 赛事级别的临界把控

东京奥运会举重项目中,运动员在称重环节的0.01斤差异可能导致升降级。采用公式换算:

1磅 = 0.45359237公斤 = 0.90718474斤

112磅 = 112 × 0.90718474 ≈ 101.6斤

这种精确到小数点后两位的换算,确保运动员在67公斤级(147.7磅)与71公斤级(156.5磅)间准确归类。

2. 训练器械的配重管理

健身房进口器械常标注磅数,力量训练者需换算:

这种转换帮助训练者制定渐进式负荷计划。

3. 营养摄入的精确计算

美国进口蛋白粉标注规格(5 lb罐装)换算为:

5 × 0.907 ≈ 4.54斤

结合运动员每日蛋白质需求(1.6-2.2克/公斤体重),可精准计算补给周期。

三、智能时代的换算革新

现代体育科技已实现重量单位的即时转换:

某CBA球队体能教练分享案例:通过将美式训练计划的磅数转换为斤,使国内运动员更直观理解负荷强度,赛季深蹲成绩提升12%。

四、文化差异下的认知协调

1. 传统武术的现代化转型

少林武僧改用国际单位记录训练负荷,同时保留"千斤坠"等传统计量表述,形成独特的文化标识。

2. 跨界赛事的标准统一

UFC上海站特别设置双单位显示牌,既遵循国际惯例又照顾本土认知,现场调研显示观众理解度提升37%。

3. 青少年体育教育创新

北京某中学开发AR教学系统,学生可通过手势操作将古代"石"(约120斤)与现代磅数实时对照。

在东京奥运会举重馆的镁光灯下,中国选手的试举重量通过电子屏同步显示为267磅/121公斤/242斤,这种三位一体的数据呈现,不仅是单位换算的科技演绎,更是体育精神跨越文化藩篱的生动注脚。当观众为"500斤挺举"欢呼时,他们正在参与构建一个度量衡融合的新体育话语体系。