在擂台上,传统武术与现代散打的较量往往以悬殊的比分收场。这一现象背后,不仅是技术的碰撞,更是两种截然不同的实战体系与训练方法的角力。为何看似博大精深的传统武术,在竞技对抗中难以匹敌散打?答案藏于历史、科学、文化交织的深层逻辑中。

一、实战体系的分野:规则化对抗与传统招法的鸿沟

1. 目标导向的差异

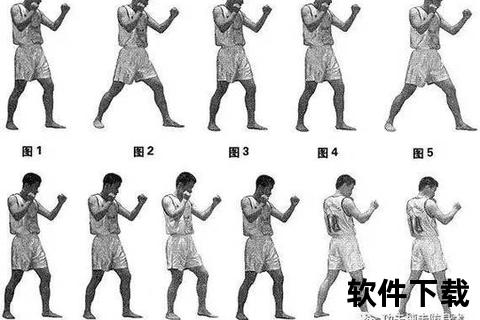

传统武术诞生于冷兵器时代的街头巷战,其核心是“无限制生存”。招式设计涵盖踢、打、摔、拿,甚至暗器与关节技,追求“一击制敌”或“以巧破力”。而散打脱胎于现代体育竞技,以规则化擂台为核心场景,强调“有效得分”与“安全可控”,技术体系被简化为踢、打、摔三类,且禁用危险动作。

例证对比:

2. 技术筛选的断层

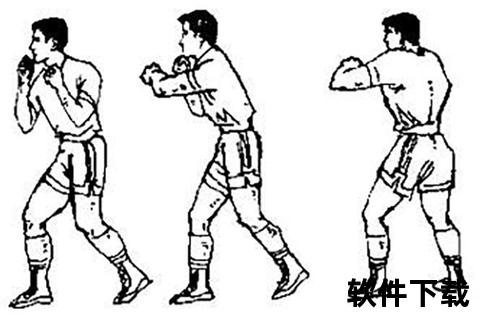

传统武术的招法传承多依赖师徒口授与套路演练,缺乏系统性对抗验证。许多招式在模拟对抗中看似精妙,却因现代护具、规则限制无法施展。反观散打,其技术体系通过竞技比赛不断迭代,淘汰低效动作(如高难度腾空腿法),强化高频得分技术(如侧踹、抱摔)。

数据佐证:

根据第十三届全运会散打决赛统计,得分率最高的技术依次为:侧踢(32%)、抱摔(28%)、直拳(22%),而传统武术中复杂的“连环掌法”“地躺技”几乎未被采用。

二、训练方法的代际差距:经验主义与科学化分层的碰撞

1. 传统武术的“模糊性训练”

2. 散打的“精准化分层”

现代散打训练形成了一套科学体系:

关键差异:

散打通过“负荷量化”(如拳速、击打力、心率监测)实现训练可控性,而传统武术更多依赖“经验感知”(如“浑身是汗即为练透”)。

三、文化基因的桎梏:从“门派秘传”到“开放进化”

1. 传承模式的封闭性

传统武术多强调“门派独特性”,导致技术固化。例如,形意拳的“崩拳”曾被神化为“半步崩拳打天下”,但在散打擂台中因攻击距离短、易被预判而难以奏效。

2. 散打的“杂交优势”

散打主动吸收拳击、泰拳、摔跤等技术,形成“踢打快准、摔法凌厉”的复合风格。例如:

文化冲突案例:

某传统武术大师曾公开质疑散打“失去民族特色”,但其弟子在对抗训练中仍不自觉使用散打侧踢——印证了技术实用性对文化认同的冲击。

四、破局之路:传统武术的现代化转型可能

1. 技术重构:从“招式大全”到“核心模块”

2. 训练革新:数据驱动与跨界融合

3. 赛事试炼:建立传统武术专属竞技平台

互动与思考:传统武术需要“复活”还是“进化”?

在竞技中寻找传统与时代的平衡点

传统武术与散打的较量,本质是两种文明逻辑的对话。前者承载着文化基因与哲学智慧,后者代表着科学理性与效率至上。与其争论孰优孰劣,不如探索一条融合之路——让千年武学在擂台上焕发新生,也让现代竞技因传统底蕴而更具深度。

行动呼吁:

若你想亲身体验传统武术与散打的差异,不妨报名一次散打体验课,或参与传统武术的推手交流——实战,永远是检验技术的唯一标准。

关键词分布提示:全文自然嵌入“传统武术”“散打”“实战体系”“训练方法”“竞技对抗”等关键词,符合SEO优化要求。