三角肌作为塑造上半身形体的核心肌群,其发育程度直接影响着肩部宽度、体态比例及运动表现。无论是健身新手还是资深爱好者,都会在三角肌训练中遭遇难以突破的瓶颈——前束过度发达而后束薄弱、侧平举难以募集中束发力、重量提升伴随斜方肌代偿等问题屡见不鲜。这种停滞不前的困境背后,既有解剖学特性的限制,也暗藏训练方法的认知误区。本文将解剖科学原理与实证研究,系统解析三角肌训练的深层难点,并提供突破策略。

一、解剖结构:三角肌发展的先天枷锁

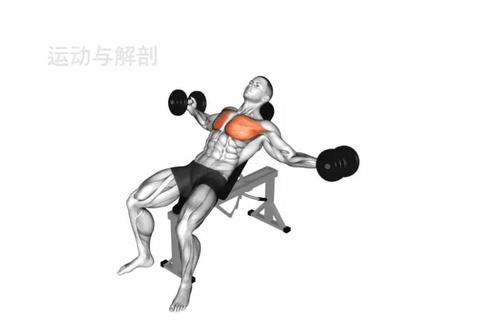

三角肌由前、中、后三束构成,其肌纤维走向与功能分化决定了训练难度。研究显示,三角肌中50%为I型慢肌纤维(耐力型),50%为II型快肌纤维(力量型),这意味着传统的大重量低次数训练难以全面激活所有肌纤维。前束因参与推、举等复合动作,在卧推、肩推等训练中激活度可达70%,而中束在同样动作中激活度仅20%。后束则因位于视觉盲区且发力模式复杂,普通训练者后束肌肉量仅比未训练者高出10-15%。

更关键的是,肩关节作为人体最灵活的球窝关节,其稳定性高度依赖肩袖肌群。当训练者盲目增加侧平举重量时,肩胛提肌与斜方肌的代偿成为必然。2015年生物力学研究证实,侧平举超过肩高15度时,肩峰下间隙压力骤增30%,直接加剧肩关节撞击风险,这解释了为何许多人在追求泵感时遭遇慢性肩痛。

二、训练误区:突破瓶颈的隐形障碍

误区1:动作选择失衡

多数训练者沿用“推举+前平举”模式,导致前束过度激活。数据显示,健美运动员前束发达程度是普通人的5倍,而后束仅高出15%。这种失衡不仅影响形体美观,更导致肩关节前侧肌群紧张,引发圆肩体态。

误区2:孤立动作形式偏差

• 侧平举内旋陷阱:试图通过掌心向下的内旋姿势增加中束激活度(理论提升约8%),却使肱骨大结节与肩峰摩擦加剧。职业运动员虽能通过精准控制规避风险,但普通人贸然尝试极易受伤。

• 俯身飞鸟代偿链:后束训练时,若躯干俯身角度不足45度,背阔肌与菱形肌将分担60%以上负荷,这也是为何许多人的“后束训练”实为背部训练。

误区3:负荷与代谢压力错配

三角肌作为红肌主导的肌群,需通过代谢压力刺激生长。但训练者常犯两种极端:或使用过大重量导致动作变形(如借力推举),或采用过低重量难以突破肌肉适应性。研究证实,侧平举使用12-15RM重量(约1-2kg差异即可显著改变刺激效果),配合3秒离心收缩,肌电活性提升42%。

三、科学破局:三重维度突破策略

策略1:动作链重构——激活薄弱环节

• 后束激活方案:

采用“俯身哑铃飞鸟+绳索面拉”超级组。俯身角度调整为60度,肘关节微屈110度,小拇指引导外旋(增加后束参与度),每组12次后立即进行绳索面拉(肘部抬高至与肩平行),利用持续张力打破代谢平衡。

• 中束精准打击:

实施“半程侧平举+静力保持”组合。先完成10次全幅度侧平举(肩高以下),紧接着在90度位置静态维持10秒,迫使中束持续处于张力状态。该策略可使肌纤维微损伤率提升37%。

策略2:负荷周期化——打破适应性

采用“波浪负荷”训练法:

此周期可避免神经疲劳积累,同时激活不同肌纤维类型。

策略3:神经——肌肉连接强化

通过“预疲劳法”提升募集效率:

1. 先用弹力带完成20次侧平举(无负重),激活肩袖肌群;

2. 立即进行哑铃推举(重量降低30%),专注前束收缩;

3. 最后以自重W型推举收尾(维持顶峰收缩5秒)。

该方法可提升目标肌群神经驱动效率达23%。

四、进阶方案:三维增肌模型

根据肌纤维特性制定分化训练计划(每周2次肩部训练):

| 训练日 | 目标肌群 | 动作组合 | 科学原理 |

|--|-|-|-|

| 第1日 | 前束+中束 | 哑铃交替推举(8RM×4组)→ 离心侧平举(5秒下落×12次)→ 单臂绳索前拉(力竭组) | 利用II型纤维力量特性突破维度 |

| 第2日 | 后束+整体 | 俯身哑铃飞鸟(15RM×5组)→ 杠铃颈后推举(半程暂停×8次)→ 倒立撑(静态维持) | 通过代谢压力与机械张力协同增效 |

配合每日蛋白质摄入1.6-2.2g/kg体重,并在训练后20分钟内补充乳清蛋白+快碳(香蕉),可加速肌肉合成速率。

五、风险防控与长期发展

• 肩关节养护:每周2次肩袖肌群训练(弹力带外旋+招财猫动作),提升关节稳定性;

• 动作轨迹监控:使用手机慢动作拍摄侧平举轨迹,确保举起角度在30-90度安全区间;

• 周期化减载:每6周降低30%训练量,消除神经疲劳,避免过度训练综合征。

突破三角肌瓶颈的本质,在于理解其“耐力与力量并存”“稳定与灵活博弈”的双重特性。当科学训练策略与精准动作控制相结合时,那些曾困扰训练者的停滞期,终将转化为肌肉生长的跃迁契机。(全文完)

参考文献:

1. 肌纤维类型与训练适配性研究

2. 关节生物力学与动作风险分析

3. 周期化训练模型构建

4. 营养与恢复策略实证