1950年,朝鲜半岛的硝烟划破了冷战的铁幕,一场跨越铁血与冰原的战争,将中、美、苏等大国卷入地缘政治的漩涡。这场战争不仅改写了东亚的版图,更以无数生命的牺牲揭示了现代战争的残酷与战略博弈的复杂性。

一、冷战铁幕下的朝鲜半岛:战争缘起

1. 分裂的种子:从殖民到阵营对抗

1945年,日本战败后,朝鲜半岛以北纬38度线为界,被美苏分别接管。北方由苏联支持的金日成政权主导,南方则由美国扶持的李承晚统治。意识形态的对立与统一诉求的冲突,使三八线成为冷战初期最危险的“桶”。

2. 战略误判与

1950年6月25日,北朝鲜军队越过三八线,试图以武力统一半岛。这一行动被解读为苏联扩张的“棋子”,美国迅速以联合国名义介入,组建多国联军。中国的警告未被重视,战火最终蔓延至中朝边境。

关键争议点

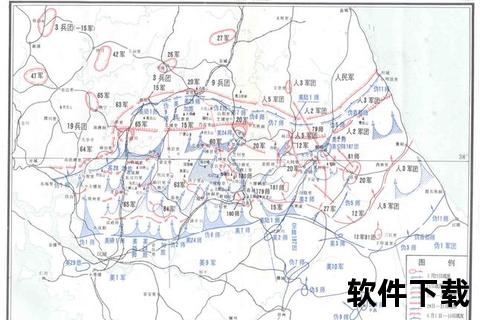

二、冰原上的生死对决:关键战役与战术博弈

1. 仁川登陆:麦克阿瑟的豪赌与战略反转

1950年9月,联合国军在仁川实施两栖登陆,切断北朝鲜军队补给线,夺回首尔。这一行动被西方称为“军事奇迹”,却因忽视中国警告埋下后续危机。

2. 长津湖战役:极寒中的意志较量

志愿军第9兵团在零下40℃的严寒中与美军陆战1师激战。尽管装备悬殊,志愿军以迂回包抄战术重创美军,但自身因冻伤减员高达3万,成为“冰雕连”悲壮史诗的缩影。

3. 黄草岭战:不对称战争的血色样本

志愿军第42军124师以简陋武器对抗美军机械化部队。面对149辆坦克和千余门火炮,志愿军以地形优势和灵活战术死守阵地,展现了“以弱抗强”的军事智慧。

战术对比

| 项目 | 联合国军 | 志愿军 |

|-|-|--|

| 装备 | 机械化、空中优势 | 轻步兵为主,依赖缴获武器 |

| 战术 | 正面火力压制 | 夜战、穿插分割、近身肉搏 |

| 后勤 | 完善补给链 | 人力运输,常面临断粮困境 |

三、第二战场:情报、外交与全民动员

1. 情报战的暗流

中国早于战争爆发前便预判美军动向。1950年7月,周恩来派情报小组赴朝,准确预测仁川登陆的可能性,但因通信延迟未能改变战局。

2. 外交博弈:从战场到谈判桌

1951年,双方进入边打边谈阶段。中国以“持久战”消耗美军士气,最终迫使美国放弃全面胜利幻想。板门店谈判历时747天,停战协定未签署和平条约,半岛分裂成定局。

3. 全民支前:新中国的工业淬炼

为支援前线,中国兵工厂紧急北迁至黑龙江,在零下30℃中完成设备搬迁与复产。1951年,产量增长12倍,炮弹增产2.2倍,为战场提供了关键保障。

四、战争启示:胜利的代价与历史回响

1. 伤亡争议与战略胜利

中国志愿军伤亡约19.7万人,远超美军的5.4万。但若计入“联合国军”其他参战国,总伤亡达71万,双方损失差距显著缩小。中国以巨大牺牲换取了“三八线”的战略平衡,避免美军陈兵东北的威胁。

2. 冷战格局的固化与东亚秩序重塑

3. 军事与科技的代际反思

朝鲜战争验证了传统步兵战术的极限,也催生了直升机作战、电子侦察等现代军事技术的发展。中国由此开启国防现代化进程,苏联援建的156个项目成为工业基石。

互动问答:历史的迷雾与真相

Q:中国为何在装备劣势下仍能迫使美军停战?

A:志愿军的战术灵活性(如夜战、坑道工事)抵消了火力劣势,而美军对长期战争的国内厌战情绪是关键。

Q:苏联为何未直接参战?

A:斯大林避免与美正面冲突,转而通过武器支援与中国分工,维持冷战“代理战争”模式。

朝鲜战争是20世纪最具启示性的冲突之一。它不仅是铁血与冰原的生死较量,更揭示了小国在大国博弈中的脆弱性,以及战争逻辑背后的人性代价。今日回望,半岛的分裂与和平的珍贵,仍是历史留给世界的未竟之题。

行动呼吁

若想深入了解这场战争的细节,可参观丹东抗美援朝纪念馆,或阅读《朝鲜战争:尘封六十年的内幕》,从多维视角重审历史的重量。