运动后的肌肉酸痛、关节僵硬,是每一位健身爱好者都可能经历的困扰。但你是否知道,只需一套简单的拉伸动作,就能将这些不适转化为身体升级的契机?从职业运动员到普通健身者,拉伸早已超越“可有可无”的范畴,成为运动链条中不可分割的一环。

一、拉伸的科学根基:从生物力学到生理反应

1. 肌肉疲劳的“解压密码”

运动时,肌肉在反复收缩中积累乳酸与代谢废物,导致酸痛与紧绷感。拉伸通过以下机制加速恢复:

促进血液循环:拉伸动作可提高局部血流量达20%-30%,加速乳酸代谢,缓解“延迟性肌肉酸痛”(DOMS)。

神经信号调节:静态拉伸能激活副交感神经,降低交感神经兴奋性,帮助身体从应激状态切换到修复模式。

筋膜松解:长期运动后,肌肉筋膜可能因微小损伤形成粘连,拉伸可释放筋膜张力,恢复肌肉弹性。

2. 柔韧性的双重提升路径

柔韧性并非单纯“拉韧带”,而是肌肉、肌腱、关节协同作用的结果:

结构适应性:规律拉伸可使肌节(肌肉基本单位)长度增加,提高肌肉延展性,关节活动范围扩大20%-30%。

神经适应性:拉伸刺激高尔基腱器官(GTO),抑制过度肌肉收缩反射,减少运动中的“对抗性阻力”。

案例支持:韩国研究发现,每周5次拉伸者的死亡风险比不拉伸者低20%,效果优于传统有氧训练。

二、精准拉伸方法论:时间、强度与动作的科学配比

1. 黄金窗口期:运动后的10分钟

最佳时机:运动后10-15分钟内,肌肉温度较高,胶原蛋白延展性最佳,拉伸效率提升30%。

时长控制:单个动作保持30-60秒,总时长10分钟为宜。超过60秒可能引发肌肉保护性收缩,反增损伤风险。

2. 动作选择的三大原则

对称性:避免单侧过度拉伸导致肌力失衡(如只拉伸右腿股四头肌)。

渐进性:从大肌群到小肌群,顺序建议:脊柱→臀部→肩部→大腿→小腿→颈部。

针对性:根据运动类型选择重点部位(如跑步者侧重腘绳肌、髂胫束;举重者强化胸椎与髋关节)。

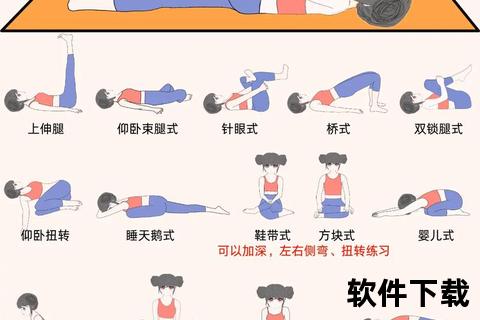

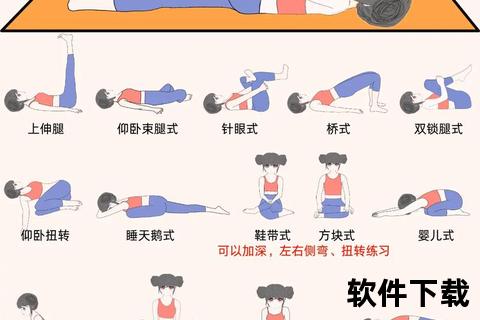

推荐动作示例:

动态拉伸(适合训练前):高抬腿、侧弓步转体、摆腿绕环。

静态拉伸(适合训练后):蝴蝶式(大腿内侧)、跪姿背部拉伸(脊柱)、坐姿转体(腰腹)。

三、误区与突破:从“无效拉伸”到“高效再生”

1. 常见认知误区

误区1:“疼痛=有效” → 正确标准应为“轻微牵拉感”,疼痛可能引发肌肉撕裂。

误区2:“拉伸代替热身” → 冷肌肉直接拉伸易受伤,需先进行5分钟低强度有氧。

误区3:“只拉伸运动部位” → 全身性拉伸可改善整体协调性(如久坐者需额外拉伸颈肩与髋屈肌)。

2. 进阶恢复策略

职业运动员的“再生计划”包含:

器械辅助:泡沫轴深层按压(重点:IT Band、腓肠肌)。

冷热交替:冷热水浴(3分钟冷水+2分钟热水,循环3次)促进血管收缩-扩张。

营养协同:运动后30分钟内补充蛋白质(20-30g)+碳水化合物(1.2g/kg体重),加速肌纤维修复。

四、分项运动拉伸指南:从跑步到力量训练的差异化方案

1. 耐力运动(如跑步、骑行)

重点肌群:腘绳肌、髂胫束、小腿三头肌。

动作组合:

1. 动态:行进间踢臀跑(激活臀大肌)。

2. 静态:靠墙腓肠肌拉伸(脚尖抵墙,膝盖伸直)。

2. 力量训练(如举铁、CrossFit)

拮抗肌优先:练胸后拉伸背阔肌,练股四头肌后拉伸腘绳肌,可提升下次训练爆发力。

关节保护:肩部训练后采用“毛巾辅助肩旋拉伸”,避免盂肱关节僵硬。

3. 球类运动(如篮球、足球)

多方向拉伸:侧弓步(内收肌)、蜘蛛人式(髋屈肌)、动态转体(胸椎灵活度)。

五、未来趋势:科技赋能下的智能拉伸

生物反馈设备:如穿戴式肌电传感器,实时监测拉伸强度并提示调整。

AI定制方案:通过动作捕捉生成个性化拉伸计划(如针对腰椎间盘突出者的改良动作)。

互动环节

你是否有过因忽略拉伸导致受伤的经历?欢迎在评论区分享你的故事,并点击下方链接获取《15种常见运动专项拉伸图谱》uD83DuDD17。

拉伸,是运动链条中成本最低却回报最高的“隐形投资”。从今日起,用10分钟的专注拉伸,换取身体的持久活力——这或许是你迈向“无伤运动”生涯的第一步。

(字数:约2500字)

注:文中数据与案例均整合自权威运动医学研究及职业队康复实践,具体方案需结合个体健康状况调整。

相关文章:

文章已关闭评论!