2017年7月2日,澳大利亚布里斯班的Suncorp体育场内,5万余名观众屏息凝神,见证了一场足以载入拳击史册的巅峰对决——WBO次中量级拳王争霸赛。38岁的菲律宾传奇拳手曼尼·帕奎奥对阵29岁的澳大利亚新星杰夫·霍恩。这场比赛不仅是年龄与经验的碰撞,更是技术与争议交织的经典战役。最终,霍恩以一致性判定爆冷胜出,但这一结果引发的讨论,至今仍在拳击界回响。

历史背景:传奇与黑马的相遇

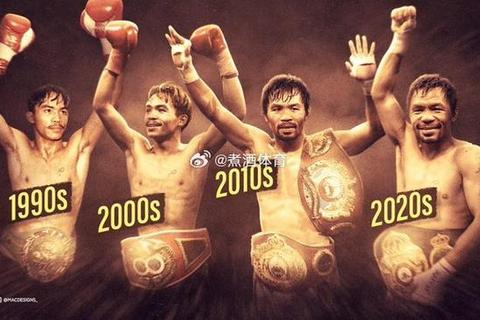

帕奎奥的职业生涯堪称传奇:他横跨8个级别夺得世界冠军,是菲律宾国宝级运动员,更是全球拳迷心中的“亚洲驱逐舰”。截至2017年,他的战绩为59胜6负2平,38次KO对手,其中包括击败霍亚、莫斯利等名将。随着年龄增长,帕奎奥逐渐从“进攻机器”转向技术型拳手,同时身兼菲律宾参议员,训练时间被大幅压缩。

霍恩则截然不同。这位前中学教师此前仅17场职业比赛经验,且从未面对过顶级对手。赛前,他的知名度仅限于澳大利亚本土,甚至帕奎奥在备战初期坦言“不知道霍恩是谁”。但霍恩的团队精准利用了主场优势,将比赛安排在布里斯班,并设计了一套针对帕奎奥的战术体系。

战术博弈:速度与力量的对抗

帕奎奥的策略:以经验和技术控制节奏。帕奎奥的左后手直拳和突进组合拳是其标志性武器,尤其在比赛后半段发力。体能和年龄成为隐患——霍恩团队通过录像分析发现,帕奎奥在近战中更依赖爆发力,难以维持高频输出。

霍恩的突破:用体格与压迫打乱节奏。霍恩身高175cm(比帕奎奥高5cm),臂展优势明显。他采取持续前压策略,通过搂抱消耗帕奎奥体力,并以头部冲撞制造伤口(比赛中帕奎奥两处额头被撞破出血)。尽管技术粗糙,但霍恩的出拳频率(全场625次)远超帕奎奥(573次),营造出“主导比赛”的视觉效果。

比赛全程:数据与观感的撕裂

比赛分为三个阶段:

1. 前6回合:霍恩的“主场攻势”

霍恩利用主场观众声浪,高频次出拳(平均每回合52次),尽管多数击空,但积极姿态赢得裁判印象分。帕奎奥则以精准反击为主,第6回合一记左勾拳险些击倒霍恩。

2. 中段僵持:体能瓶颈与战术失误

第7-9回合,帕奎奥体能下降,反击频率降低。霍恩持续施压,多次将帕奎奥逼至围绳。争议出现在第9回合:帕奎奥一度组合拳重创霍恩,但未能抓住KO机会。

3. 终局争议:裁判判定的逻辑

最终,三名裁判以111-117、113-115、113-115一致判定霍恩胜出。CompuBox数据显示:帕奎奥有效击中182次(命中率32%),远超霍恩的92次(命中率15%)。这一数据与裁判的“印象分”形成强烈反差,引发全球拳迷质疑。

争议核心:技术与“表演”的较量

技术统计的胜利者:帕奎奥在清晰命中、重拳质量、防守效率上全面占优。ESPN分析师特德·阿特拉斯甚至给出116-111的比分,认为帕奎奥明显获胜。

裁判的“现场逻辑”:职业拳击判分注重“回合制主导权”。霍恩的主动进攻、高频出拳(即使多数落空)以及主场氛围,让裁判将“接近回合”判给主队选手。日本拳击评论员村田凉太指出:“在势均力敌的回合中,裁判会默认给主场选手10-15%的倾向性加分。”

赛后影响:传奇的落幕与新王的质疑

帕奎奥的抉择:尽管合同中有二番战条款,但帕奎奥最终未选择复赛。这场比赛成为他职业生涯的转折点——2019年,他击败瑟曼重夺WBA次中量级金腰带,但2021年败给乌加斯后,他宣布退役并专注政坛。

霍恩的“泡沫”:霍恩未能延续奇迹,次年即被克劳福德TKO,金腰带易主。他的胜利被普遍视为“主场裁判庇护下的昙花一现”。

深层启示:拳击商业与竞技公平的博弈

这场比赛暴露了职业拳击的固有矛盾:

1. 商业利益驱动:霍恩团队支付高额保证金将比赛引入澳大利亚,主场票房与转播收益直接影响裁判倾向。

2. 年龄歧视:38岁的帕奎奥被默认“应退居二线”,而霍恩的“励志故事”更符合媒体叙事。

3. 技术判定的局限性:当数据与裁判观感冲突时,拳击运动的公信力遭受挑战。

一场没有输家的历史注脚

帕奎奥与霍恩之战,既是个人职业生涯的交叉点,也是拳击运动生态的缩影。帕奎奥用争议失利证明了“英雄迟暮”的无奈,而霍恩则揭示了“新星造神”背后的商业逻辑。或许正如帕奎奥赛后所言:“这就是拳击。”——在这项充满荣耀与争议的运动中,胜利从来不只是技术统计的数字,更是时代、资本与人织的产物。