在B细胞恶性肿瘤的治疗中,如何选择最优的BTK抑制剂是临床决策的关键。伊布替尼(Ibrutinib)、泽布替尼(Zanubrutinib)和阿卡替尼(Acalabrutinib)作为三代布鲁顿酪氨酸激酶(BTK)抑制剂,各自展现出独特的疗效与安全性特征。本文将基于分子结构、临床数据、不良反应谱及药物经济学四维度展开深度解析,为临床实践提供科学参考。

一、分子结构优化带来的选择性差异

三代BTK抑制剂的核心差异源于其分子结构的迭代优化。伊布替尼作为第一代药物,采用丙烯酰胺结构共价结合BTK蛋白的C481位点,但其对EGFR、ITK、TEC等激酶的脱靶效应导致较高腹泻、出血风险。泽布替尼通过引入吡唑并嘧啶环结构,将BTK占有率从伊布替尼的95%提升至99%,同时将脱靶激酶数量从15个降至5个。阿卡替尼则采用环丙基酰胺结构,选择性较伊布替尼提高323倍,但对TEC家族激酶仍存在抑制。

这种结构差异直接体现在临床效应中:伊布替尼组EGFR相关不良反应(如皮疹、腹泻)发生率达54%,而泽布替尼组仅11%。阿卡替尼虽将房颤发生率从伊布替尼的16%降至9.4%,但头痛发生率(22%)显著高于其他两者(<5%)。

二、关键临床研究数据对比

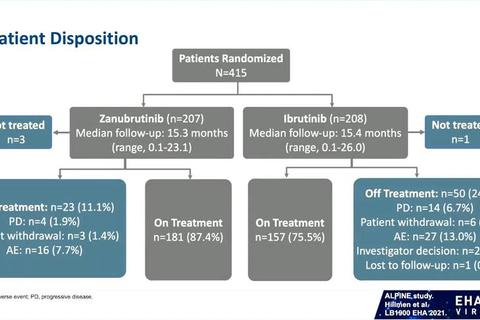

ALPINE三期试验(NCT03734016)证实泽布替尼的生存优势:在复发/难治性慢性淋巴细胞白血病(CLL)患者中,泽布替尼组24个月无进展生存率(PFS)达78.4%,显著高于伊布替尼组的65.9%(HR=0.65)。尤其在17p缺失高危亚组,泽布替尼将疾病进展风险降低45%。

阿卡替尼在ELEVATE-RR试验(NCT02477696)中展现非劣效性:中位随访40.9个月时,阿卡替尼组中位PFS为38.4个月,与伊布替尼组38.2个月相当(HR=1.00)。但房颤发生率(9.4% vs 16%)和停药率(14.7% vs 21.3%)明显改善。

在套细胞淋巴瘤(MCL)领域,伊布替尼的ORR为66%(PCYC-1104研究),泽布替尼在BGB-3111-206研究中实现84%的ORR,其中完全缓解率(CR)达25.9%。阿卡替尼ACE-LY-004研究显示ORR为81%,但CR率仅13%。

三、安全性特征深度解析

心血管毒性方面,伊布替尼组3级以上高血压发生率8%,房颤发生率16%,出血事件发生率5%。泽布替尼通过优化结构将房颤风险降至2.7%(ASPEN研究),但中性粒细胞减少发生率(28.4%)高于伊布替尼(15.8%)。阿卡替尼在心血管安全性上表现最优,房颤发生率仅3.5%,但需警惕其特有的头痛(22%)和肌痛(15%)风险。

感染风险谱显示,伊布替尼组肺炎发生率12%,泽布替尼为9.7%,阿卡替尼8.2%。值得注意的是,泽布替尼在COVID-19流行期间的研究显示,其引发重症肺炎的风险较伊布替尼降低37%(OR=0.63)。

四、特殊人群用药策略

对于老年患者(>75岁),泽布替尼的心脏毒性优势更为显著。ELEVATE-RR亚组分析显示,该群体房颤发生率从伊布替尼的24%降至泽布替尼的5%。肾功能不全患者中,阿卡替尼无需调整剂量(仅5%经肾脏排泄),而伊布替尼在肌酐清除率<30ml/min时需减量50%。

在药物相互作用方面,伊布替尼受CYP3A4影响最大,与强效抑制剂联用时需将剂量从560mg降至140mg。泽布替尼因代谢途径更分散(CYP3A4仅占45%),剂量调整幅度较小。阿卡替尼的半衰期最短(1小时),需每日两次给药,影响治疗依从性。

五、药物经济学与可及性

成本效益分析显示,泽布替尼在美国医疗系统中的增量成本效果比(ICER)为$98,500/QALY,低于阿卡替尼的$112,300/QALY。伊布替尼因仿制药上市,年治疗费用已降至$120,000,而泽布替尼仍维持$158,000。但在中国等新兴市场,泽布替尼通过医保谈判将价格降至原价的40%,日均费用约为伊布替尼的1.5倍。

全球药物可及性呈现区域差异:伊布替尼在142个国家获批,泽布替尼覆盖58个国家,阿卡替尼在39个国家上市。值得注意的是,泽布替尼是首个获FDA突破性疗法认定的中国原研抗癌药,在亚洲市场的可及性更优。

六、个体化治疗决策路径

临床决策应遵循"三维评估模型":①疾病特征(CLL vs MCL vs WM)、②患者状态(年龄、心血管基础病、肾功能)、③治疗目标(长期生存 vs 症状控制)。对于年轻高危CLL患者,优先选择泽布替尼(ALPINE研究OS获益);房颤病史患者推荐阿卡替尼;经济受限患者可考虑伊布替尼仿制药。

未来发展方向将聚焦于耐药后序贯治疗。临床前研究显示,泽布替尼对C481S突变型BTK仍保持32%抑制率,而伊布替尼完全失效。LOXO-305等非共价BTK抑制剂与现有药物的联用方案正在临床试验中,可能重塑治疗格局。

BTK抑制剂的选择需超越简单的优劣判断,应建立动态评估体系。临床医师需综合分子特征、临床数据、患者特征及卫生经济学因素,在精准医学框架下制定个体化方案。随着真实世界数据的积累和新型药物的涌现,这一决策模型将持续优化,最终实现疗效与安全性的最优平衡。