在竞技体育的宏大叙事中,足球俱乐部的兴衰轨迹与河流塑造地貌的过程有着惊人的相似性——它们都在持续运动中构建独特的生态系统。当南美洲最负盛名的河床竞技俱乐部(Club Atlético River Plate)的队徽在纪念碑球场升起时,这个拥有122年历史的足球殿堂正以其特有的动态发展模式,诠释着职业足球领域"基底构建"与"演化机制"的深刻内涵。

一、历史沉积层:制度创新的河床基底

河床俱乐部的制度根基始于1901年5月25日布宜诺斯艾利斯的拉博卡码头区,当时由铁路工人群体创建的"圣罗莎圣母联盟",在阿根廷足球协会注册时因重名被迫更名,最终以见证英国商船停泊的拉普拉塔河(Río de la Plata)为名。这种诞生于工人阶级社区的基因,奠定了俱乐部注重实用主义的运营哲学。

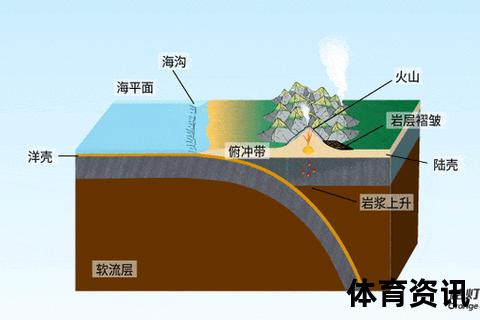

俱乐部在1932年完成的战略迁徙堪称足球史上的地貌改造工程。从南部工业区迁至贝尔格拉诺贵族区的决策,不仅带来容纳70,000人的纪念碑球场(Estadio Monumental),更开创了职业足球俱乐部商业化运营的先河。这项耗资300万比索(约合当时75万美元)的工程,使河床成为南美首个拥有现代化综合体的足球俱乐部,其青训学院La Candela的建立时间(1941年)比巴塞罗那拉玛西亚早52年。

二、人才侵蚀循环:动态平衡的青训机制

河床的青少年培养体系展现出独特的"侵蚀-沉积"模型。俱乐部每年在布宜诺斯艾利斯及周边13省进行地毯式选拔,平均淘汰率高达98.7%的残酷筛选机制,如同河流对岩层的侵蚀作用。但这种看似严苛的体系却孕育出恩佐·弗朗西斯科利(1985-1990效力)、艾马尔(1996-2001效力)到胡利安·阿尔瓦雷斯(2018-2022效力)的持续人才输出。

俱乐部首创的"双轨制培养"将技术训练与文化教育深度绑定。数据显示,河床U15梯队球员每周接受22小时足球训练的必须完成30小时标准化课程学习,这种模式使球员退役后转型教练或管理岗位的比例达到41%,远超南美俱乐部平均23%的水平。现任主帅米切尔的经历就是典型例证——他作为球员效力河床9年后,经过系统培训转型为青训总监,最终执掌一线队教鞭。

三、战术径流模式:动态演进的比赛哲学

河床的战术体系演变呈现明显的阶段性特征。上世纪80年代由迪斯特法诺倡导的"冲击足球",场均跑动距离达到108km,创造单赛季87球的联赛纪录;而2018年南美解放者杯夺冠时期,加利亚多的控球体系将传球成功率提升至89%,每90分钟战术犯规次数却降至6.3次,展现从力量型向技术流的战略转型。

俱乐部独创的"动态模块训练法"将场地划分为28个战术区域,通过实时GPS追踪系统采集球员移动数据。2022赛季数据显示,河床后卫的平均前插距离达到25.4米/分钟,较2015赛季增长47%,这种防线压上的激进打法,使球队在控球时形成3-2-5的特殊阵型结构,对应创造联赛最高的场均2.7个预期进球值(xG)。

四、经济冲积平原:可持续的生态构建

河床的商业模式创新体现在其会员制改造工程。2012年启动的"社会资本化"计划,将会员人数从45,000扩张至140,000,同时保持51%的控股权。这种混合所有制使俱乐部在2018-2022周期实现年均1.2亿美元营收,转会净收益连续五年位列全球俱乐部前20,2021年通过出售阿尔瓦雷斯等球员单赛季创收5260万欧元。

俱乐部的数字化改革同样值得关注。其官方APP注册用户突破210万,通过虚拟季票、NFT数字藏品等创新产品,非比赛日收入占比从2015年的18%提升至39%。河床TV流媒体平台更开创南美俱乐部自主媒体先河,订阅用户覆盖87个国家,单场国家德比的点播收入可达120万美元。

当拉普拉塔河的潮水年复一年冲刷着河岸线,河床俱乐部的管理者们正在书写职业足球发展的新范式。从青训熔炉到战术实验室,从社区纽带到商业创新,这个百年机构证明:足球俱乐部的真正力量不在于瞬间的喷发,而在于构建能够持续塑造辉煌的动态机制。正如河流在运动中形成冲积平原,河床的足球哲学也在持续演进中积累着通向未来的养分。