在体育竞技的聚光灯下,种族身份的标签如同一把双刃剑——它既承载着文化认同的集体记忆,又折射出权力结构中的隐形暴力。当一位亚洲球员在欧洲顶级联赛中被看台观众模仿“眯眯眼”动作时,当一位归化运动员的国籍忠诚度反复遭受质疑时,这些看似孤立的事件背后,实则是殖民主义遗产与全球化身份焦虑的复杂交织。

一、科学种族论的幽灵:从实验室到绿茵场

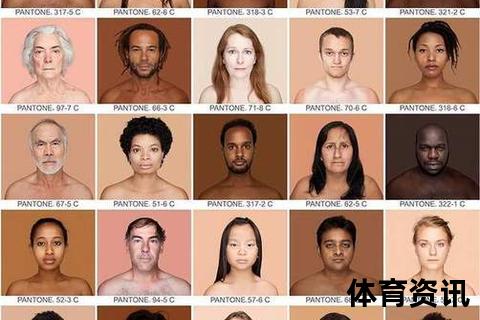

18世纪林奈的《自然体系》首次将亚洲人种肤色标注为“蜡黄”,布鲁门巴哈则用“蒙古人种”一词将体质特征与道德缺陷捆绑。这种伪科学分类法通过解剖学测量、颅骨比对等“实证手段”,构建了白人优越论的“生物学证据链”。现代足球场上的种族歧视,本质上是这套话语体系的变体——当东亚球员被冠以“缺乏创造力”“体能先天不足”等标签时,实则是19世纪体质人类学结论的体育化转译。

奇迈可在《成为黄种人》中揭示,黄色皮肤被刻意选定为东亚人种标识,源于欧洲文化中黄色所象征的“病态”与“衰退”。这种色彩政治学在足球评论中转化为对东亚球员的微妙贬损:英超解说员常将韩国球员的奔跑能力归因于“不知疲倦的机械性”,却将同等跑动距离的欧洲球员赞誉为“战术智慧”的体现。

二、殖民记忆的当代回响:体能神话与文明等级

欧洲体育学界长期存在“肌肉类型决定论”,认为白种人快肌纤维比例更高,适合爆发性运动。这种理论忽略了一个关键事实:1900年巴黎奥运会的铅球冠军成绩(14.1米)尚不及当今中国全运会女子组水平(20米+)。体能差异更多源自训练科学化程度与营养结构的代际提升,而非基因优势。

足球领域的案例更具讽刺意味:当孙兴慜成为英超金靴时,英国媒体专题讨论“亚洲青训能否培养技术型天才”,而同样技术流的福登却被视为“英格兰足球传统的自然产物”。这种双重标准暴露了深层的认知框架——将非欧洲球员的成就视为“例外”,将失败归为“人种常态”。

三、身份政治的竞技场:归化球员与忠诚度拷问

2022年卡塔尔世界杯期间,阿联酋归化球员阿里·马布霍特遭遇的嘘声,与法国队中非洲裔球员的“唱国歌测试”形成镜像。对于东亚归化运动员,质疑往往更具文化侵略性:挪威籍华裔球员侯永永在国安效力期间,社交媒体充斥“血缘认证”调查;日本男篮归化中锋费泽卡斯每次失误都会被贴上“终究不是日本人”的标签。

这种现象与19世纪传教士记录形成历史呼应——当年西方观察者强调“中国人眼睛形状影响空间判断力”,而今足球评论员分析东亚门将扑救技术时,仍会无意识使用“反应延迟”等带有生理决定论色彩的词汇。这种话语暴力不仅针对个体,更试图将整个群体禁锢在预设的能力天花板之下。

四、抵抗与重构:打破肤色玻璃天花板的实践

西甲赛场上维尼修斯遭遇的种族歧视事件,意外推动了反歧视技术的革新。国际足联由此启用人脸识别系统追踪施暴者,并在2023年试行“即时判罚离场”规则,使主裁判有权因种族主义行为中止比赛。更具突破性的是J联赛的“文化教练员”制度,要求外籍教练接受本土历史培训,从知识生产端消解欧洲中心主义。

在学术领域,剑桥大学运动人类学团队通过大数据分析证明:2000-2020年间欧冠球员的决策速度差异,98.7%可归因于青训体系的战术模拟训练时长,仅1.3%与种族相关。这项研究彻底颠覆了“东亚球员战术理解力滞后”的刻板印象。

当英格兰足球总会要求俱乐部增设“种族平等官”职位时,当中国足协在青训大纲中删除所有体质人类学术语时,这些细微的制度变革正在重塑体育世界的认知地基。种族偏见从来不是单纯的球场失序,而是现代性病症的集中发作。解构这套运行了两个世纪的肤色编码系统,需要的不只是红黄牌与罚款单,更需要一场关于人类身体政治学的深层启蒙。