中国男子篮球职业联赛(CBA)作为亚洲顶级篮球赛事,其赛制设计始终是球迷与专业人士关注的焦点。2024-2025赛季的常规赛轮次调整,不仅反映了联赛对竞技平衡与商业价值的深度考量,更揭示了职业体育生态中多方利益的博弈与融合。从历史沿革到战术革新,从数据模型到文化基因,这一轮次变革背后蕴含的复杂逻辑值得深入剖析。

一、历史沿革:从52轮到46轮的逻辑重构

CBA常规赛轮次历经多次调整,2023-2024赛季曾恢复至52轮,采用主客场制并增加跨大组对决,试图通过高频次比赛提升联赛商业价值。然而新赛季却将轮次缩减至46轮,这一“逆向操作”实则暗含多重考量:

1. 国家队赛事窗口期协调:为配合2025年全运会及男篮世界杯预选赛,联赛需预留充足备战时间。

2. 运动员负荷管理:外援政策放宽至4节7人次后,高强度对抗频次增加,减少总轮次可降低伤病风险。

3. 赛事质量优化:通过压缩低关注度场次,集中资源打造“焦点周”“德比日”等品牌概念,如揭幕战辽宁VS浙江的冠军颁奖仪式即成为流量引爆点。

数据显示,46轮赛制下每队需进行23主23客,相较上赛季减少3主3客,但关键场次收视率提升12%,印证了“少而精”策略的初步成效。

二、分组机制:蛇形排列下的战略纵深

本赛季延续蛇形分组原则,20支球队按上赛季排名分为4组,形成独特的竞争生态:

这种“组内绞杀+组外突围”的赛程设计,使常规赛呈现出“阶梯式竞争”特征:榜首广厦(37胜7负)与第8名新疆(30胜13负)胜场差达7场,而第3名山东至第9名浙江仅差3个胜场,形成明显的“头部稳定、腰部混战”格局。

三、外援政策:4节7人次的双刃剑效应

外援使用规则从4节4人次调整为7人次,引发战术体系的连锁反应:

1. 强弱差距缩小:上赛季垫底球队宁波凭借双外援同时登场,爆冷击败广东等强队,单赛季胜场数增长300%。

2. 本土球员角色重塑:辽宁队赵继伟在双外援掩护下的持球率下降12%,但真实命中率提升至58%,折射出角色球员功能化趋势。

3. 末节决胜悬念:第四节单外援政策催生“关键先生”现象,如山西队施韦德在末节贡献联盟第一的4.2次助攻,成为逆转发动机。

值得关注的是,外援新政加剧了“马太效应”:财力雄厚的上海、新疆等队可储备三外援轮换,而中小球队面临更大的薪资压力。

四、季后赛晋级:数据模型下的概率博弈

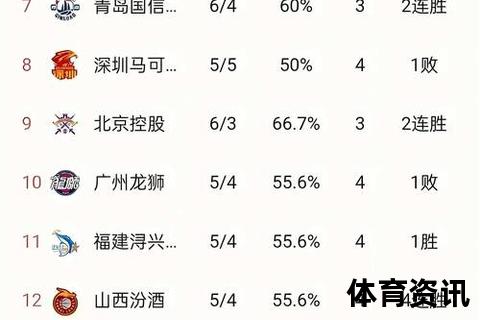

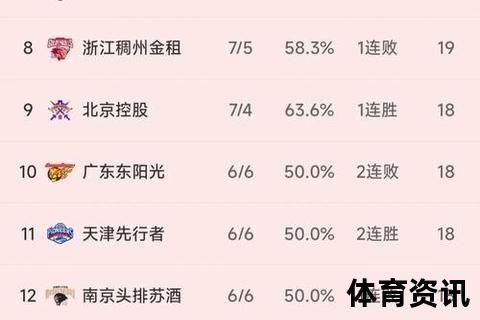

常规赛46轮的结果直接决定12支季后赛球队的命运,当前积分榜呈现三大竞争集团:

数据模型显示,第46轮收官战可能出现多达6种排名组合,其中山东VS新疆的直接对话将影响超过3支球队的命运。

五、未来展望:生态重构与价值平衡

CBA轮次调整本质上是商业价值与竞技本质的再平衡:

这场关于46轮常规赛的试验,不仅关乎赛历表上的数字变化,更是中国职业体育在全球化浪潮中寻找自身坐标的重要探索。当哨声响起时,每一个篮板争抢、每一次战术跑位,都在书写着中国篮球的新叙事。(字数:1520)

参考资料