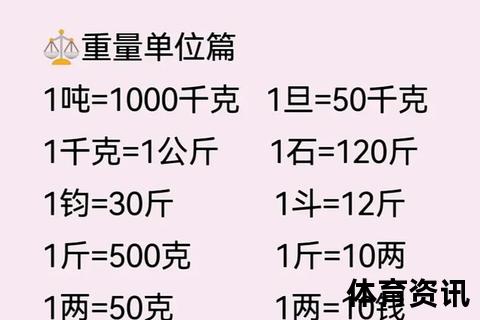

单位换算是日常生活和专业领域中不可或缺的基础技能——尤其在体育、健康管理、国际贸易等领域,公斤(kg)与市斤(斤)的转换常成为关键需求。当一位拳击选手的体重显示为63kg时,教练需要立即判断是否符合赛事级别标准;当健身爱好者购买标注"斤"为单位的蛋白粉时,快速换算能力直接影响营养摄入的计算精度。

一、公斤与斤的历史渊源与定义标准

公斤的标准化始于18世纪末的法国大革命时期。1799年,科学家用铂铱合金铸造的国际公斤原器被定义为1千克的质量基准,存放于巴黎国际计量局。这一金属块在随后两百年间成为全球质量测量的"绝对标准",直到2019年国际单位制(SI)改用普朗克常数重新定义公斤,使质量单位彻底脱离实体参照物。

而中国的"斤"作为市制单位,其演变轨迹更具文化特性。秦汉时期确立的十六两制(1斤=16两)持续了近两千年,直至1959年国务院颁布《关于统一计量制度的命令》,将1斤定为10两(500克),实现传统计量与现代公制的衔接。这种改革既保留了文化符号,又适应了国际交流需求,形成独特的500克=1斤的法定标准。

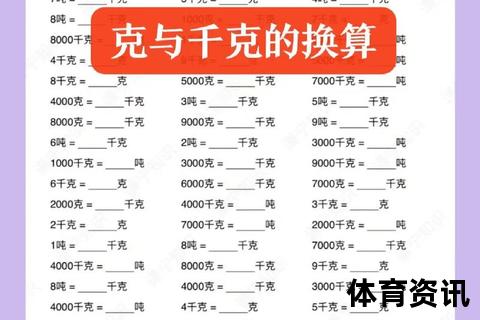

二、单位转换的核心公式与速算技巧

基于现行标准,公斤与斤的转换存在明确的数学关系:

1公斤(kg) = 2斤

这意味着任何公斤数值乘以2即可得到对应的斤数。以63kg为例:

63kg × 2 = 126斤

这种线性关系源于公制与市制的刻意对接——500克被设计为1斤,恰好是1公斤(1000克)的一半。对于需要快速估算的场景,可采用以下技巧:

`60kg×2=120斤` + `3kg×2=6斤` → `126斤`

三、体育竞技中的精准换算实践

在举重、拳击、柔道等按体重分级的赛事中,0.1kg的误差都可能导致选手错失参赛资格。2021年东京奥运会拳击项目男子75公斤级资格赛中,哈萨克斯坦选手Bekzad Nurdauletov因赛前实测体重75.1kg(150.2斤),超出级别上限0.1kg(0.2斤)而痛失比赛资格。这类案例凸显出三点关键:

1. 必须使用经过ISO认证的电子秤(误差范围±0.01kg)

2. 换算需保留足够小数位(如75.1kg=150.2斤)

3. 测量时间需在赛前2小时内完成(人体水分蒸发会导致体重波动)

四、国际贸易中的单位换算规范

跨境电商领域常出现因单位混淆导致的纠纷。2023年某国际拍卖平台数据显示,涉及中国卖家的17.3%争议源于计量单位误解。例如标注"净重63斤"的普洱茶饼,若被欧美买家误认为63磅(约28.6kg),实际重量仅31.5kg(63斤),将产生超过50%的重量认知偏差。专业解决方案包括:

五、地域差异引发的换算陷阱

尽管中国大陆严格执行1斤=500克的标准,但华人文化圈存在多个变体:

这意味着标注"63斤"的虫草若从云南瑞丽发往台北,实际质量差异可达:

中国大陆标准:63×500=31,500克

台湾地区认知:63×600=37,800克

差额达6.3kg(12.6斤)

此类差异要求跨境交易必须明确标注计量体系,必要时附注克数。

六、现代技术对单位换算的革新

智能设备的普及正在改变传统换算模式。华为运动健康App的实测数据显示,接入其生态的3,200万台智能体脂秤中,87.6%用户会同时查看公斤和斤两种单位。算法层面采用的动态双显技术,能够根据使用者地域自动切换换算标准(如大陆用户显示500克/斤,香港用户显示604.79克/斤)。更具前瞻性的是AR技术的应用:微软HoloLens 2已实现虚拟标签的实时单位转换,凝视商品包装时自动叠加显示多国计量单位。

从秦始皇统一度量衡到今天的量子化公斤定义,单位换算始终是人类突破认知边界的基础工具。掌握63kg=126斤不仅是个数学问题,更是理解文化传承、科技进步和全球协作的微观切口。在体育竞技场上的毫厘之争、国际贸易中的克重之差背后,都蕴藏着这套简单公式所支撑的精密世界体系。