网球运动对技术细节的精准把控要求极高——一个看似微小的挥拍角度偏差,可能导致击球线路完全偏离预期。职业选手与业余爱好者的核心差距,往往就藏匿在这些毫米级的动作细节中。本文将解剖网球技术的16个关键维度,通过科学训练方法论帮助练习者建立肌肉记忆。

一、基础动作架构搭建

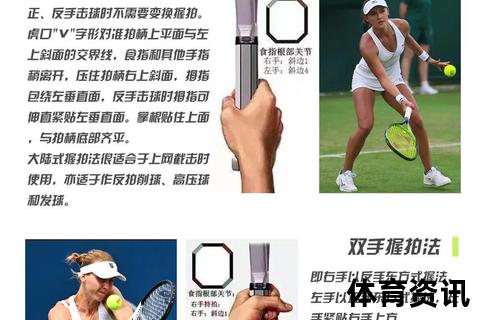

1. 握拍力学解析

东方式握拍(费德勒常用)允许更大的手腕自由度,适合平击球;大陆式握拍(桑普拉斯标志动作)在发球和截击时能保持拍面稳定。建议初学者用记号笔在拍柄标注虎口位置,通过200次/天的握拍切换练习形成条件反射。

2. 动态平衡站位

开放式站位(纳达尔红土防守)与关闭式站位(德约科维奇反手直线)的力学差异体现在髋关节转动幅度。训练时可在底线放置压力感应垫,确保重心分布保持在55:45的前后比例。

3. 动力链传导机制

从脚掌蹬地(穆雷接发球平均蹬地力量达1.5倍体重)到躯干旋转(莎拉波娃正手扭矩峰值280N·m),最后传递至小臂内旋。建议用3公斤药球进行投掷训练,体会力量传导时序。

二、击球质量提升系统

4. 挥拍轨迹控制学

平击球的拍头速度需达到28m/s(克耶高斯发球拍头速度记录)才能产生150km/h球速。使用高速摄像机拍摄挥拍轨迹,确保在击球点前后20cm范围内拍面角度偏差不超过3°。

5. 旋转制造方程式

上旋球需要拍面垂直速度与水平速度形成6:4的比例(纳达尔正手平均转速3500rpm)。训练时用彩色粉笔涂抹球面,通过落地痕迹判断旋转类型。

6. 击球点空间定位

正手最佳击球点在身体前侧30-50cm(费德勒精确控制在45cm),高度位于腰部与肩部之间。可悬挂发光球进行黑暗环境击打训练,强化空间感知。

7. 动态脚步调整

分腿垫步时机应控制在对手触球后0.3秒内(德约科维奇反应时0.27秒)。使用节拍器设定不同频率,训练步法节奏适应性。

三、战术执行与对抗思维

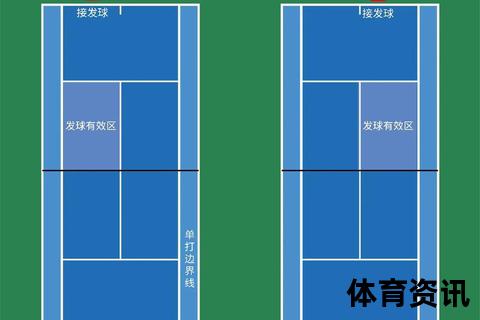

8. 球场几何切割

将单打边线与底线交点设为A(阿尔卡拉斯大角度斜线命中率78%),距离中线1.5m处设B点(梅德韦杰夫防守反击常用落点)。通过不同颜色标记区域进行定位打击训练。

9. 攻防转换决策树

当对手回球深度超过发球线时(兹维列夫防守反击触发条件),应立即转换至开放式站位。建议用虚拟现实系统模拟不同球路,训练决策速度。

10. 预判神经网络构建

观察对手引拍幅度(大阪直美正手引拍超过肩高时80%选择斜线),结合站位偏移量(蒂姆底线站位靠后时60%使用上旋高球)进行预判。建议录制职业比赛视频进行20小时/周的专项分析。

11. 体能分配策略

硬地比赛每分平均耗时8秒(纳达尔法网场均跑动距离3.2km),需在局间休息进行磷酸原系统恢复。采用polar心率带监测,确保关键分时心率维持在最大值的75%-85%。

四、专项技术精进路径

12. 发球动力模型

抛球高度应比击球点高30-40cm(罗迪克发球抛球高度2.8m),肩关节外旋角度需达到170°(拉奥尼奇发球最大肩部旋转角度)。使用3D动作捕捉系统检测关节活动度。

13. 截击触觉训练

网前截击时拍面需在触球瞬间减速(麦肯罗截击减速幅度达60%)。将拍线磅数降低3磅进行敏感性训练,增强手感反馈。

14. 高压球三维定位

处理高球时采用分腿垫步+侧身交叉步(桑普拉斯高压成功率92%)。在训练场顶部安装抛物线发射器,模拟不同轨迹的高压球。

15. 放小球摩擦力控制

切削幅度与拍面开放角度的关系呈指数曲线变化(费德勒放小球平均旋转速率1800rpm)。使用摩擦系数检测仪测量球与拍面的接触数据。

16. 心理韧性锻造

在比分胶着时控制呼吸频率(德约科维奇关键分呼吸频率降至6次/分钟)。采用生物反馈仪进行压力情境模拟训练,将皮质醇水平控制在35-50μg/dL区间。

当这些技术模块形成协同效应时,球员将具备在0.4秒内完成战术选择的能力(阿利亚西姆平均决策时间0.38秒)。建议训练周期不少于12周,每个技术环节累计达到10,000次重复,方能在实战中形成无意识技术输出。最终的网球 mastery 不是追求完美动作,而是建立容错率极高的动态调节系统。