在竞技体育领域,腰部力量不仅是运动员爆发力与稳定性的基石,更是决定运动表现上限的关键要素。无论是足球的凌空抽射、篮球的转身突破,还是举重的杠铃抓举,腰部作为连接上肢与下肢的“动力枢纽”,其功能性直接决定了动作效率与伤病风险。许多训练者往往陷入误区——要么过度依赖器械孤立训练,要么忽略核心肌群的协同激活,导致训练效果事倍功半。本文将从解剖学原理出发,结合运动科学最新研究,系统拆解腰部力量强化的科学逻辑,并提供一套可落地的训练框架。

一、腰部力量的功能解剖与运动表现关联

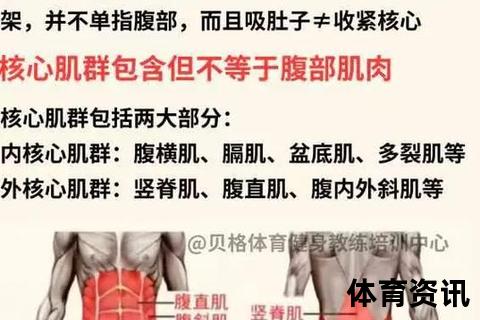

腰部并非单一肌肉群,而是由竖脊肌、腰方肌、腹横肌、多裂肌等深层与浅层肌群共同构成的复合结构。其核心功能包括:

1. 动力传递:在跑跳、投掷等动作中,腰部将下肢产生的力量高效传递至上肢(例如网球发球时髋-腰-肩的动能链)。

2. 动态稳定:在对抗性运动中(如橄榄球擒抱),腰部肌群通过等长收缩维持躯干刚性,避免因外力冲击导致姿势崩溃。

3. 动作协调:深层核心肌群(如腹横肌)通过预先激活(Pre-activation)为动作提供“预张力”,提升反应速度(研究显示,核心激活延迟0.1秒可使足球运动员变向失误率增加23%)。

数据佐证:一项针对职业足球运动员的研究发现,腰部力量排名前10%的球员,其冲刺后射门精度比平均水平高出18%,而腰部伤病率则低34%(《Sports Medicine》, 2021)。

二、传统训练误区:为何“猛练卷腹”可能适得其反?

许多训练者将“腰部强化”等同于“腹肌塑形”,盲目进行高次数卷腹或仰卧起坐,却忽略了两大关键问题:

1. 动作模式单一:卷腹仅刺激腹直肌表层,对深层稳定肌群(如多裂肌)激活不足,无法提升功能性力量。

2. 腰椎代偿风险:在核心肌群疲劳时,腰椎容易过度屈曲或旋转,增加椎间盘压力(临床数据显示,不当卷腹训练导致腰椎伤病的比例高达12.7%)。

科学替代方案:采用“渐进式负荷+多维度激活”策略。例如,将传统卷腹升级为“死虫式(Dead Bug)抗阻训练”,通过对抗弹力带阻力,同步激活腹横肌与竖脊肌,同时限制腰椎活动范围,降低受伤风险。

三、腰部力量强化四阶段模型

根据运动生物力学原理,腰部训练需遵循“稳定性→耐力→力量→爆发力”的进阶顺序,避免跳过基础阶段直接追求高强度负荷。

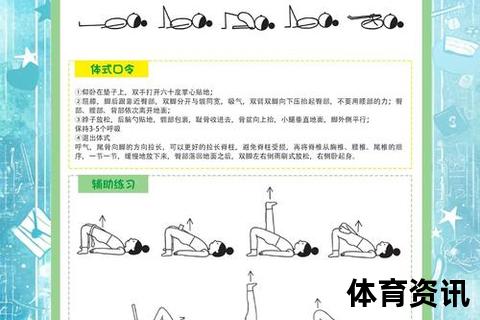

阶段1:神经激活与静态控制

阶段2:动态耐力与抗旋转训练

阶段3:复合力量整合

阶段4:专项爆发力迁移

四、核心激活的“隐藏开关”:呼吸与筋膜释放

腰部力量训练离不开两大常被忽视的要素:

1. 呼吸模式优化:

2. 筋膜链松解:

五、周期化训练模板与损伤预防

建议采用“3+1周期”(3周负荷递增,1周主动恢复),并遵循以下原则:

腰部力量的提升绝非一蹴而就,而是需要科学规划、精准激活与长期坚持的系统工程。通过解剖学认知的深化、动作模式的优化以及周期化负荷管理,训练者不仅能突破运动表现瓶颈,更能为职业生涯构建一道坚实的“腰部防线”。正如运动医学专家Dr. Stuart McGill所言:“强大的核心不是练出来的,而是‘设计’出来的。”