当人们谈论美国文化时,棒球总是一个绕不开的图腾。这项诞生于19世纪的体育运动,不仅塑造了美国人的集体记忆,更成为民族精神与价值观的具象化载体。它通过规则、数据、文学与社区纽带,构建起一个跨越时空的文化符号体系。

一、历史渊源:从战场到国民记忆的建构

棒球的起源虽存在争议,但其现代规则体系的确立可追溯至1845年。银行职员亚历山大·卡特莱特制定的《尼克巴克规则》首次规范了菱形场地、三振出局等核心机制,奠定了职业化基础。内战期间,这项运动意外成为联结南北的纽带——士兵们在战壕间用木棍和布团模拟比赛,甚至南方军队通过北方战俘学习规则,最终将棒球带向全国。至19世纪70年代,职业联盟的诞生(如国家联盟)标志着棒球从街头游戏进阶为产业化运动。

职业化进程催生了独特的文化现象:1876年芝加哥白袜队首创门票收费制度,将观赛行为转化为大众消费;1903年首场世界大赛的举办,则让棒球成为首个拥有全国性冠军争夺战的运动。这种早期商业化探索,使棒球早于篮球、橄榄球半个世纪建立起完整的职业体育生态。

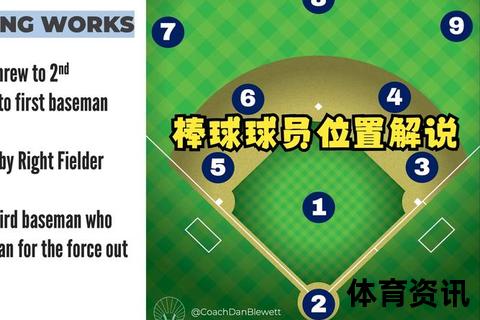

二、规则哲学:美国精神的运动化表达

棒球规则中蕴含着深刻的价值隐喻。其“必须直面对手”的决胜机制,否定了足球式的拖延战术,呼应着美国人崇尚正面较量的竞争。而攻守分离的赛制设计,则将个人英雄主义与团队协作的矛盾统一于九局比赛中——即便是传奇投手,也需要队友接杀才能完成出局。这种“个体卓越”与“集体理性”的平衡,恰如美国社会对自由与秩序的辩证认知。

更具文化深意的是棒球数据系统的精密性。从1910年引入打点统计(RBI),到现代WAR(胜利贡献值)算法,超过200项专业指标构建起跨越时代的评价体系。正如历史学家雅克·巴尔赞所言:“棒球数据是美国人用数字书写的史诗”,它让不同时代的球星得以在统计维度展开对话,形成绵延百年的记忆传承。

三、文化符号:从文学意象到社会变革载体

在沃尔特·惠特曼的诗歌中,棒球场是“民主的露天剧场”;马克·吐温则将其比作“镀金时代的动力引擎”。这种文学化升华在20世纪达到顶峰:塞林格《麦田捕手》以“捕手”隐喻精神守护者,罗斯的《美国牧歌》则用棒球解构中产阶级神话。这些作品共同将棒球塑造成理解美国社会的文化密码。

更具现实意义的是其促进社会平权的功能。1947年杰基·罗宾逊身披42号球衣打破种族壁垒时,每场需承受200余次种族侮辱,但他以0.297打击率的职业表现改写了历史。如今MLB每年4月15日的“42号纪念日”,全体球员身着该号码比赛,使棒球场成为公民权利运动的活态纪念馆。

四、社区纽带:家庭传承与地域认同

棒球文化深度嵌入美国家庭生活模式。本垒(Home Plate)的词源暗示着“家”的归属,而第七局休息时的《带我去看球赛》合唱,则创造着三代人共享的仪式记忆。这种传承具象化为数据:58%的美国家长会带孩子参与棒球活动,远超篮球的34%。

在地域层面,球队成为城市文化名片。纽约扬基队的条纹衫象征着东海岸精英主义,而迁至洛杉矶的道奇队则通过西班牙语解说与墨西哥裔社区深度融合。这种地域分化甚至影响战术风格——美联采用指定打击制(DH)鼓励强打,国联保留投手打击传统,形成“力量美学”与“策略博弈”的南北分野。

五、现代转型:全球化时代的文化输出

MLB近年加速国际化布局,在中国开展的青少年棒球公开赛要求全员穿着42号球衣,将平权精神植入新兴市场。数字技术的介入则重塑体验:Statcast系统以毫米级精度追踪球路,使观众能同时感受古典竞赛美学与现代数据魅力。

但真正的文化韧性在于其包容性。当NBA依赖全球化巨星,NFL深耕本土市场时,MLB仍保持着68%本土球员比例,并通过“世界棒球经典赛”构建多元文化对话平台。这种“在地性”与“开放性”的平衡,或许正是棒球作为“活化石”仍具生命力的关键。

棒球的国家象征性,恰在于它拒绝被单一维度定义。它既是数据构建的理性殿堂,也是街头巷尾的情感纽带;既承载着殖民时代的传统,又持续参与现代价值重塑。当中国少年身着42号球衣挥棒时,他们接续的不仅是运动技艺,更是一种文化基因的跨洋对话。这种动态传承,或许才是“国球”称号的真正内涵。