短跑不仅是速度的较量,更是人体运动能力的综合体现。对于短跑爱好者或运动员而言,百米13秒的成绩往往成为衡量自身水平的关键节点。这一成绩在不同性别、年龄和训练背景下具有多维度的意义,其背后涉及运动等级划分、生理机制以及训练方向等多重因素。

一、百米13秒的竞技等级定位

根据中国田径运动员技术等级标准,男子100米短跑的三级运动员标准为电计时12.64秒,而二级运动员标准为11.74秒。男性跑者的13秒成绩尚未达到三级运动员标准,但已接近普通体育特长生的训练水平。例如,普通成年男性未经系统训练的平均成绩通常在15-17秒,而长期锻炼者可能达到13-15秒。若男性青少年(如初中生)能稳定跑进13秒,则显示出较高的爆发力天赋。

女性短跑运动员的标准则不同:女子三级运动员标准为电计时14.04秒,二级为13.04秒。女性跑者的13秒成绩已达到国家二级运动员水平,在升学或职业发展中具备显著优势。例如,大学女生100米测试的及格线为14.9秒,优秀线为12.5秒,可见13秒已超越多数非专业女性跑者。

二、影响短跑成绩的关键因素

1. 生理基础:短跑依赖磷酸原系统和乳酸能系统的无氧供能,肌肉类型(快肌纤维比例)、跟腱长度、下肢力量等先天条件直接影响爆发力。研究显示,二级以上运动员的臀围、大腿围等形态学指标显著优于普通组。

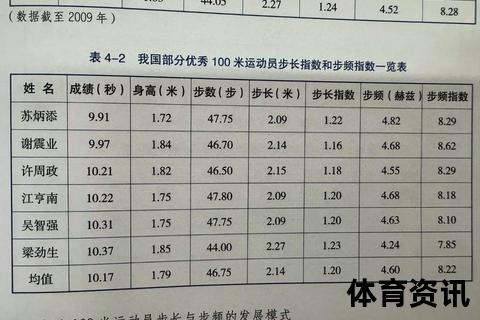

2. 技术能力:包括起跑反应(0.1-0.2秒差异)、步频(4.5-5步/秒)和步幅(2-2.3米)的协调。优秀运动员的摆臂幅度、身体前倾角度等技术细节可减少能量损耗。

3. 训练系统性:专业训练计划需涵盖力量(如负重深蹲)、弹性(如跳深练习)和技术(如分段计时调整)三要素。例如,青岛71岁跑者金辉通过针对性增强式训练,以13.97秒打破年龄组全国纪录。

三、运动能力评估方法论

1. 基础指标检测:

2. 技术分析工具:

3. 适应性训练建议:

四、突破瓶颈的训练策略

1. 力量-弹性协同训练:

2. 技术优化路径:

3. 周期化训练设计:

五、特殊群体的成绩解读

对于非专业群体,13秒的成绩需结合年龄评估。例如:

百米13秒既是普通爱好者与专业运动员的分水岭,也是运动潜力挖掘的起点。通过科学的评估体系(如代谢能力检测和技术动作分析),结合个体化的周期训练,不同群体均可找到提升路径。未来,随着可穿戴设备和人工智能在训练中的应用,短跑运动的精准化发展将开启新篇章。