要理解人体运动机制中的力量传导枢纽,跟腱的解剖结构是不可忽视的核心环节。这根位于踝关节后方的粗壮肌腱由腓肠肌与比目鱼肌的肌腱融合而成,自小腿中段向下延伸约15厘米,最终附着于跟骨结节,其形态如同紧绷的弓弦,在奔跑、跳跃等动作中承受着高达体重12倍的冲击力。

一、三维定位与层次解剖

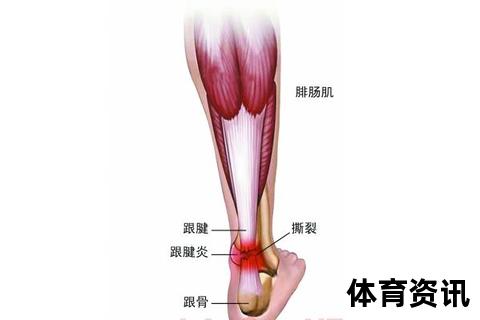

在矢状面上,跟腱呈现上宽下窄的流线型结构,横截面由近端的扁平状逐渐过渡为远端的椭圆形。腓肠肌内外侧头在小腿中下1/3处汇合,与深层的比目鱼肌腱共同编织成致密的胶原纤维束,这种复合结构使其抗拉强度达到7000牛顿,相当于悬挂7个成年男性的重量。解剖学研究显示,跟腱在跟骨结节上方3-6厘米处最为薄弱,此处的血管密度仅为近端的1/3,成为运动损伤的高危区域。

![图示]跟腱层次结构(建议参考:踝关节深层解剖图,显示腓肠肌-比目鱼肌复合体与跟骨连接方式)

二、力学传导路径解析

作为人体最大的动力传递装置,跟腱通过独特的双肌群协同机制实现力量转化。腓肠肌作为快肌纤维主导的爆发力引擎,在20-40毫秒内即可完成力量释放;而比目鱼肌作为慢肌纤维构成的耐力单元,负责维持长时间姿态稳定。生物力学模型显示,踝关节背屈30度时,跟腱张力达到峰值,这正是篮球起跳、足球射门等动作的临界角度。

三、损伤敏感区域标记

临床统计表明,75%的急性断裂发生在距跟骨止点2-6厘米的缺血区。此处腱周组织与kager脂肪垫形成动态缓冲系统,当冲击力超过胶原纤维重塑阈值(约8%拉伸率)时,微观层面的纤维断裂将引发连锁反应。超声影像学研究揭示,健康跟腱呈现均匀的纤维束回声,而退变肌腱会出现特征性的"雨滴状"低回声区,这是胶原排列紊乱的典型表现。

四、运动防护策略

预防性训练应聚焦于增强腱周结构的适应性。离心性提踵训练能使跟腱刚度提升22%,挪威学者提出的"3×15"方案(15次离心收缩/组,每日3组)被证实可降低62%的再断裂风险。动态稳定性训练方面,单腿闭眼站立测试达到45秒以上,表明本体感觉系统具备足够的损伤预警能力。

五、康复力学重建

术后8-12周的纤维重塑期,采用渐进性负荷训练至关重要。水疗环境中进行25%体重负荷的步态训练,可使胶原排列角度从紊乱的60度恢复至生理性的30度平行排列。新型可调节支具通过压力传感器实时监控腱体张力,将康复早期阶段的应力波动控制在安全阈值(<200N)内。

在运动医学领域,对跟腱结构的精确理解已从单纯的解剖认知发展为多学科融合的防护体系。从NBA球员的碳纤维强化护踝到足球运动员的个性化离心训练方案,科技创新正在重塑运动损伤防控的边界。未来生物力学研究或将揭示,如何通过调控跟腱的粘弹性特征来优化能量储存-释放效率,这不仅是竞技体育的突破方向,更是大众健身科学化的重要里程碑。