在刚刚结束的2026年世界杯预选赛上,中国男足1-3不敌日本队的赛果,再次将中日足球发展的鸿沟暴露于聚光灯下。这场看似普通的体育竞技背后,实则折射出两个东方邻国在足球文化、经济投入和发展路径上的深层差异。

一、历史基因的错位生长

中国足球的近代化进程始于19世纪末的上海租界,圣约翰书院足球队的成立(1895年)甚至早于日本足协的诞生(1921年)。李惠堂时代的“远东九连冠”印证着中国足球曾站在亚洲之巅,而日本直到1968年才凭借墨西哥城奥运会铜牌初露锋芒。转折点出现在1980年代:日本启动“百年计划”,建立职业联赛(J联赛1993年)与青训体系同步进化;中国虽在1994年推出甲A联赛,却陷入“重金引援”与“政绩足球”的循环,错失夯实基础的关键窗口期。这种战略定力的分野,使得日本足球人口突破600万时,中国13-19岁注册球员仅存3000人(2011年数据)。

二、文化土壤的养分差异

日本将足球塑造成全民信仰:从《足球小将》漫画的精神启蒙,到覆盖小学至大学的全国联赛体系(年均参赛队伍超4000支),足球早已超越运动范畴成为社会仪式。相形之下,中国足球长期困于功利主义泥潭——家长视其为升学捷径,俱乐部追逐短期成绩,足协政策摇摆于“学巴西”与“仿欧洲”之间,导致人才培养呈现断层。这种文化认知的偏差,在球场表现为日本球员平均每场跑动距离超出中国队1.5公里,关键传球成功率高出12%。

三、经济引擎的驱动效能

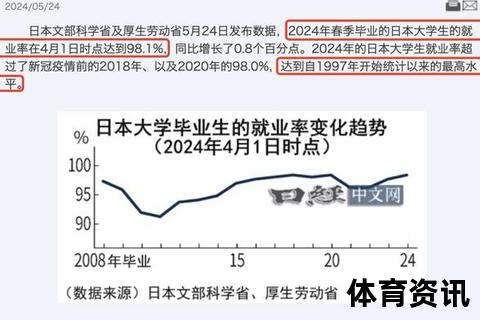

J联赛的商业化运作堪称典范:2024年实现319亿日元营收,球衣设计融合动漫IP创造50亿日元衍生价值,5G+VR观赛技术更输出海外市场。反观中超联赛,金元足球泡沫破裂后,欠薪俱乐部占比达63%(2024年数据),假球案涉案金额累计超30亿元,折射出监管缺失与商业模式脆弱。经济层面的差距更体现在产业贡献度:日本足球产业占GDP0.02%,创造超10万个就业岗位;中国体育产业中足球占比不足0.6%,青训投入仅占俱乐部总支出的8%。

四、体系设计的代际传承

日本足球的精密性体现于“百年愿景俱乐部”制度:要求职业队必须配备U12-U18梯队,并与200所定点中小学形成人才输送网络。这种“工厂化”培养模式,孕育出久保建英(皇马)、三笘薰(布莱顿)等63名旅欧球员(2025年数据),构成国家队的核心框架。中国虽推行校园足球计划(2025年覆盖学校达5万所),但基层教练缺口达4.2万人,U15国少队与日本同龄组交锋胜率不足17%。体系断层直接反映在国际赛场:日本连续8届晋级世界杯并3次闯入16强,中国仅有一次正赛经历(2002年)。

五、未来赛道的破局可能

面对日臻成熟的日本足球,中国正尝试通过归化球员(2023年启用5名巴西裔国脚)和智能青训(AI选材系统覆盖率35%)缩短差距。但根本出路在于重构生态:借鉴J联赛的“地域密着型”俱乐部模式,将球队运营与城市文化绑定;参照日本足协的“2005宣言”,制定跨越30年的可持续发展纲要。当中国校园足球参与人数突破3000万(2025年目标),当职业联赛转会投入中青训补偿占比提升至15%,或许才能迎来真正的转机。

这场跨越世纪的足球竞逐,早已超越绿茵场的胜负范畴。它既是两种现代化路径的对照实验,也是民族文化基因的具象表达。日本用三十年证明:坚定的体系建设能够突破人种论桎梏;而中国的追赶之路,需要的不仅是资金与规划,更是对足球本质认知的彻底革新。