在中国体育行业,年薪200万的收入常被视为职业运动员的“黄金门槛”,但鲜少有人真正了解这笔钱背后的税务逻辑与真实价值。当一位顶级足球运动员签下这份合他或许不会想到,最终到手的金额可能仅占合同数字的六成左右——这背后是复杂的税率计算、社保扣除与行业特殊性共同作用的结果。

一、中国运动员薪资的税务逻辑:从合同数字到实际收入

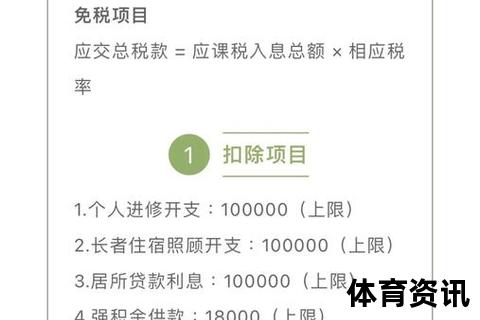

根据《中华人民共和国个人所得税法》,体育行业的薪资收入适用“综合所得”计算方式,最高税率达45%。以年薪200万为例,需扣除起征点(6万元)后,按7级超额累进税率分段计税。若忽略专项附加扣除,实际应纳税所得额约为194万元,其中超过96万元的部分需缴纳45%的税款,最终税后收入约115万元左右。这一计算过程与普通工薪阶层差异显著,因运动员收入往往集中在高税率区间。

但体育行业的特殊性在于收入结构多元化。例如CBA顶级球员丁彦雨航2018年税后年薪200万美元(约1400万元人民币),其合同明确约定由俱乐部承担税款,这种“税后收入”条款在职业体育中极为常见。此类操作实质是将税费成本转嫁至俱乐部,导致俱乐部实际支出高达325万元(以税后200万反推税前金额)。这种税务处理模式在足球、篮球等商业化程度高的项目中尤为普遍。

二、国际对比:税制差异下的收入博弈

全球体育产业中,税务政策深刻影响运动员收入流向。美国NBA球员需承担联邦税(最高37%)、州税(如加州13.3%)及“运动员税”等多重税费,千万美元年薪实际到手不足45%。相比之下,中国单一税率的优势凸显,但地方社保政策差异仍会造成实际收入波动。例如广州恒大足球队曾将球员年薪从1.1亿骤降至60万,除市场因素外,社保缴纳基数调整(按当地平均工资3倍封顶)是重要推手。

欧洲足球市场则呈现另一图景:英超球员薪资支出占联赛总收入的68%,其税务体系允许通过“形象权拆分”将部分收入归入税率更低的资本利得范畴。这种税务筹划手段在中国尚不成熟,导致本土运动员实际税负高于国际同行。

三、行业暗流:奖金、赞助与灰色地带的税务处理

体育收入的复杂性远超基础薪资。根据国家体育总局规定,奥运会金牌得主每月可获2000元成绩津贴,亚运会等赛事奖金则需全额计入综合所得。更值得关注的是商业赞助的税务处理:某乒乓球奥运冠军代言费5000万元,需缴纳增值税(3%)、附加税(0.36%)及个人所得税(最高45%),实际税负达48.36%,远超薪资收入税率。

部分俱乐部通过“阴阳合同”规避监管,如将200万年薪拆分为基础工资(60万)+训练津贴(80万)+商业合作费(60万),利用不同收入类型税率差异降低整体税负。此类操作虽游走于法律边缘,却折射出行业对税制灵活性的迫切需求。

四、改革方向:从税务优化到制度重构

2024年哈尔滨亚冬会税收新政释放出政策松绑信号:组委会赞助收入、门票销售等9类收入免征增值税,这为体育产业税务改革提供样本。未来可能推行的方向包括:

1. 设立运动员税务专用通道:参考影视行业核定征收政策,对商业代言收入实行差异化税率

2. 建立跨境税务协调机制:针对留洋运动员设计“税务缓冲期”,避免双重征税

3. 优化社保缴纳规则:对职业运动员缩短社保缴纳年限要求,匹配其职业生涯周期特点

中国体育产业正经历从“野蛮生长”到规范发展的转型期,税务体系的专业化重构将成为职业化进程的关键支点。当一位年轻球员签下人生第一份200万年薪合他不仅需要经纪人协助谈判,更需专业的税务顾问团队——因为这串数字背后的真实价值,早已超越简单的算术范畴,成为衡量中国体育产业化成熟度的隐形标尺。