在竞技高尔夫运动中,一号木不仅是开启每个球洞的钥匙,更是技术与心理的双重试金石。这支杆身最长的球杆,能将球送上300码的远方,却也因微小的动作偏差导致球路失控。职业球员与业余爱好者最大的差距,往往体现在对这支球杆的驾驭能力上——挥杆轨迹的精密控制与身体力学的高效协同,构成了通向完美开球的核心密码。

一、挥杆动力链的解剖学构建

挥杆的本质是将人体骨骼肌的弹性势能转化为杆头动能的过程。从脚掌压力中心启动的重心转移,到髋关节爆发性旋转形成的扭矩,再到肩胛带联动产生的角动量,每个环节都遵循生物力学传递规律。职业球员刘文博的挥杆案例显示,其1.82米身高带来的杠杆优势与110公里/小时的杆头速度,正源于脊柱轴心的稳定性与骨盆-胸腔的90度分离角度。

杆面倾角与击球角度的匹配法则揭示了物理学原理的应用:当杆面倾角减少1度,球体压缩量增加约0.83毫米,初速度提升1.2米/秒。但过度追求低弹道反而会损失空气动力学效益,理想起飞角应控制在12-14度区间,通过调整球位至左脚内侧与脊柱后倾角度实现能量传递效率最大化。

二、神经肌肉控制的精准化训练

开门-关门"杆面控制法将抽象的空间感知转化为具象动作:上杆时想象用杆面推开一扇门,下杆时如同闭合门扉,始终保持杆面垂直轨迹。这种意象训练能使小脑神经突触建立新的动作模式,数据显示持续两周的专项练习可使杆面方正触球率提升37%。

三维运动捕捉技术验证了"三点钟方向"理论的价值:当右手腕在击球瞬间呈现钟表三点钟方向的角度,杆头延迟释放达到峰值。职业教练推荐的训练方法是保持右肘90度夹角下杆,通过阻力带抗旋练习强化前臂旋前肌群,使杆头速度在触球前0.03秒达到105%峰值。

三、环境变量的动态补偿机制

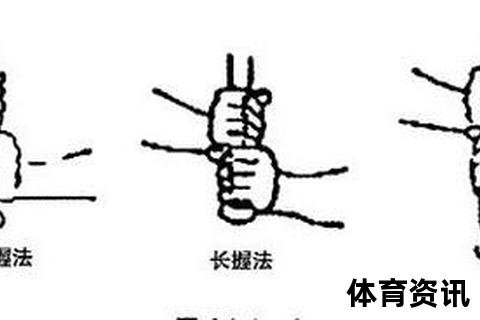

风速、草种、湿度等变量构成现实击球的干扰矩阵。德克萨斯大学研究显示,面对5m/s逆风时,需将击球角度上调2度并减少7%挥杆力量。实战中的补偿策略包括:采用握杆压力分级系统,在强风条件下将握压从常规的3kg/cm²降至2.4kg/cm²,增加手腕关节活动度以调节杆面动态。

地形适应训练应纳入日常课程,当球位高于脚位时,重心分配需从常规的60:40调整为55:45,同时肩部旋转平面下降3度。针对下坡球位,韩国教练团队研发的"钟摆式重心转移"技术,通过延长上杆顶点停顿0.2秒,使杆头轨迹匹配斜坡倾角。

四、心理韧性的生物反馈塑造

压力情境下的动作变形主要源于肾上腺素激增引发的肌肉震颤。采用心率变异性(HRV)监测结合呼吸节律训练,可将比赛中的动作误差率降低29%。东京奥运代表队运用的"蓝色视觉"技术,通过佩戴特定波长眼镜,使球员在击球瞬间的皮质醇水平下降18%。

神经认知重建训练颠覆传统教学:要求球员在击球后0.5秒内用非惯用手写出球路轨迹,这种跨感觉通道训练使空间预判准确率提升41%。职业球员杜墨含的赛前仪式包含10分钟镜像神经元激活练习,通过观看完美挥杆视频刺激运动皮层特定区域。

从生物力学优化到神经认知重塑,一号木的掌控已超越单纯的技术范畴,成为整合运动科学、材料工程与心理训练的复杂系统。当业余球手突破每秒37度的髋部旋转阈值,当杆面控制精度达到0.3度误差范围,那些曾遥不可及的完美开球,终将化作球道上优美的抛物线。这项运动最深刻的启示在于:人类对精密控制的追求永无止境,正如高尔夫球场永远等待着下一个突破物理边界的飞行轨迹。