在体育竞技的浩瀚星河中,总有一些瞬间让人屏息凝神——当哈登的后撤步跳投划出完美弧线,当王濛的冰刀在500米赛道掀起银色风暴,这些超越技巧层面的艺术化表现,正是技艺修为臻至化境的具象化呈现。这种境界不仅是肌肉记忆的重复,更是意识、节奏与创造力浑然天成的交响。

一、化境之道的三重维度

1. 微观层面的身体掌控

王濛在短道速滑世锦赛上五次滑进44秒的壮举,展现了对冰面摩擦力与身体重心毫厘不差的把控。这种精微控制力源自每天6小时专项训练形成的神经肌肉记忆,其训练数据精度可达0.01秒的计时差异分析。NBA球员哈登的后撤步跳投看似轻松写意,实则需要下肢爆发力(平均起跳高度68cm)、核心稳定性(空中对抗时躯干倾斜度≤5°)与视觉判断(0.3秒内完成防守预判)的精密配合。

2. 中观维度的战术智慧

中国游泳队在巴黎奥运会男子4X100米混合泳接力中的逆袭,将运动员个体能力转化为团队化境的典型案例。徐嘉余的仰泳分段技术参数(划频58次/分钟,划幅2.15米)、覃海洋蛙泳的转身效率(0.78秒触壁转身)等数据,经过教练组建立的动态博弈模型优化,最终形成超越物理极限的战术组合。

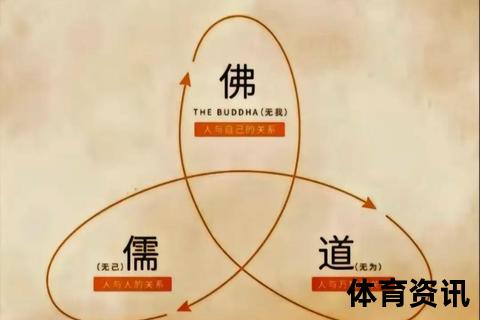

3. 宏观视角的文化积淀

巴西足球将桑巴韵律融入传接球节奏的文化特质,创造出场均18.7次创造性传球的艺术足球。这种群体性技艺升华,源自贫民窟沙地球场培养的空间感知能力,以及将街头足球的即兴创造力制度化为青训体系的转化机制(全国建立237个技术评估中心)。

二、通向化境的修炼路径

1. 量化训练的革命

全国体育行业职业技能大赛中应用的生物力学分析系统,可实时捕捉运动员43个关节点的运动轨迹,结合机器学习算法生成个性化训练方案。孙全振健身工作室采用的肌电信号反馈训练,使肌肉募集效率提升27%,这正是现代科学训练与传统经验主义的分水岭。

2. 神经可塑性开发

顶尖运动员的大脑皮层运动区灰质密度比常人高出13%(fMRI研究数据),这种生理改变源自特定神经通路的刻意锻造。乒乓球运动员在接发球瞬间的视觉信息处理速度可达250毫秒,比普通人快3倍,这种感知加速能力需经过约1万小时专项刺激方能形成。

3. 心理阈值的突破

研究显示,高水平运动员在关键分处理时前额叶皮层激活度降低26%,这意味着他们将技术动作转化为本能反应的能力。中国游泳队打破40年"魔咒"的案例,印证了运动心理学中的"突破性表现"理论——当焦虑值控制在耶克斯-多德森曲线最佳区间时,运动员可释放超常态潜能。

三、化境生态的构建逻辑

1. 青训体系的基因编码

中美足球青训对比研究揭示:美国青少年的年均比赛场次(58场)是中国(12场)的4.8倍,这种以赛代练的模式更易培养临场创造力。德国足球建立的"技术金字塔"模型,将12-14岁球员的决策能力训练占比提高至40%,这正是培养战术智慧的生态基础。

2. 科技赋能的范式转型

卡塔尔世界杯应用的球员追踪系统,每秒采集200万组数据点,包括冲刺速度、变向角度等137项指标。这些数据不仅用于实时战术调整,更为运动员建立终身技术档案,使训练效果具有可追溯性。

3. 文化场域的能量共振

冰岛足球崛起的案例证明,当全国2.3%人口持有教练证书时,就会形成技艺传承的链式反应。巴西街头足球文化中自发的"Ginga"身体韵律训练,实则是将民族文化基因转化为运动技能的生态转化过程。

四、突破边界的未来图景

在VR训练系统已能模拟98%真实比赛场景的技术条件下,运动员的神经适应能力正经历革命性重塑。基因编辑技术对快慢肌纤维比例的调控研究,可能在未来二十年打破人类运动能力的天花板。但技术狂飙中更需警惕:当中国跳水队将207B动作的空中姿态误差控制在0.5度以内时,这种极致精准背后,不应遗忘运动本质中的人文光辉。

站在体育演进的历史坐标上,技艺化境既是科学训练的结晶,更是人类突破自我的精神图腾。当5G+AI训练系统与千年武术心法在某个清晨相遇,或许我们会发现:真正的化境,永远存在于对完美的不懈追逐中。