在乒乓球的竞技世界里,球拍套胶如同战士的铠甲,其性能参数与战术打法的契合度往往成为决定胜负的隐形推手。当胶皮与球体接触的0.01秒内,摩擦系数、海绵弹性、颗粒形态等要素将直接转化为球的旋转、速度与轨迹。本文将从微观物性到宏观战术,解析套胶选择的核心逻辑。

一、套胶性能解码:从摩擦力学到材料工程

胶皮表面粘性与涩性的差异本质上是分子结构的设计艺术。粘性胶皮采用高聚物交联技术,如红双喜狂飙系列通过增加表层硅氧烷含量,使摩擦系数达到0.65以上,远超涩性胶皮0.45的平均值。这种特性让马龙的正手弧圈球在触拍瞬间产生高达120转/秒的旋转,而蝴蝶Tenergy系列则通过微颗粒压纹技术,让出球初速度突破23m/s。

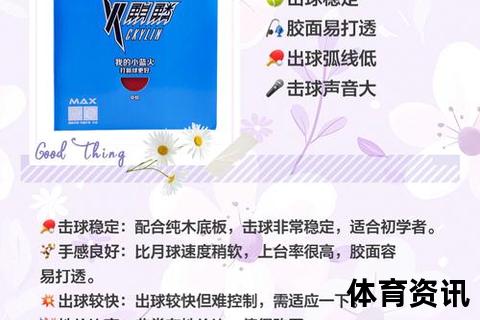

海绵硬度的选择暗含人体工程学原理。39度海绵在形变恢复过程中释放的能量曲线,恰好匹配业余选手0.3秒的发力节奏,而专业运动员使用的41度海绵需要0.15秒内完成力量传递。银河月球套胶的36度软海绵,其能量损耗率比挺拔Evolution MX-P低18%,更适合防守反击型选手。

二、打法基因与套胶适配矩阵

快攻体系需要构建“撞击>摩擦”的物理模型。斯帝卡CL CR底板搭配729-08正胶的组合,能在击球上升期形成17°的入射角,使回球弧线高度降低32%。这类配置让王涛式的反手弹击保持0.4秒的触球时间,确保力量充分传导。

弧圈结合快攻打法则追求力量梯度控制。张继科使用的蝴蝶Viscaria+两面T05方案,通过47.5N·m的扭矩刚性,实现拉冲时底板形变深度1.2mm的黄金阈值。业余选手可选择银河Pro01底板搭配奔腾2套胶,其碳纤维层与高密海绵的组合,能将40m/s挥拍速度有效转化为旋转。

削球防守体系依赖能量耗散机制。朱世赫的长胶配置采用0.8mm超薄海绵,配合3.2mm胶粒高度,使来球动能衰减率达到65%。搭配Victas Koji Matsushita这类削球底板时,回球落点变化标准差可达2.1m²,极大增加对手预判难度。

三、环境变量对套胶性能的隐性影响

温度每升高5℃,NEO狂飙3的弹性模量下降12%,这也是专业选手赛前必做胶皮检测的原因。湿度超过70%时,涩性胶皮的表面疏水特性会导致摩擦系数波动±0.08。蝴蝶Dignics系列通过纳米涂层技术,将温湿度影响控制在3%以内。

胶水选择同样构成技术闭环。无机胶水的0.3mm打底层相比有机胶水,能使套胶寿命延长40%,但需要搭配膨胀油维持性能。红双喜15号无机胶水的固化时间控制在18分钟,比海夫蓝鲸2快35%,更适合赛前紧急处理。

四、器材迭代背后的竞技哲学

碳纤维底板普及率从2010年的23%跃升至2025年的67%,反映出现代乒乓球对“速度-旋转”平衡点的重新定义。三维编织碳素技术让底板甜区扩大28%,使樊振东的反手拧拉成功率提升至79%。

胶皮微创新正在重塑技术边界。挺拔量子X系列采用的梯度密度海绵,在表层50μm范围内实现从35°到42°的硬度过渡,让摆短时旋转量增加15%而不会失速。这种材料突破使得许昕式的极限救球有了新的物理支撑。

在套胶选择的迷局中,没有绝对的最优解,只有与个人生物力学特征、战术体系及环境条件的精准适配。当球员的神经肌肉记忆与器材性能曲线达成共振时,方能在方寸球台间演绎出最精妙的力学诗篇。