在羽毛球赛场上,疾如闪电的杀球往往能点燃全场激情——这种融合力量美学与战术智慧的进攻手段,既是运动员身体素质的集中展现,也是决定比赛走向的关键武器。当世界级选手将球拍挥出破空声的瞬间,球速突破400公里/小时的物理极限背后,隐藏着精密的人体力学机制与日复一日的科学训练。

一、动力链传导的解剖学密码

顶级运动员的杀球发力绝非手臂的孤立运动,而是从足底到指尖的动力链传导。研究表明,专业选手在完成高质量杀球时,下肢蹬地产生的力量占整体发力的43%,核心肌群的扭矩转化贡献率达到32%,而前臂的鞭打动作仅占最后25%的动能输出。这种力量传递机制解释了为何业余爱好者单纯加强手臂力量无法突破杀球瓶颈。

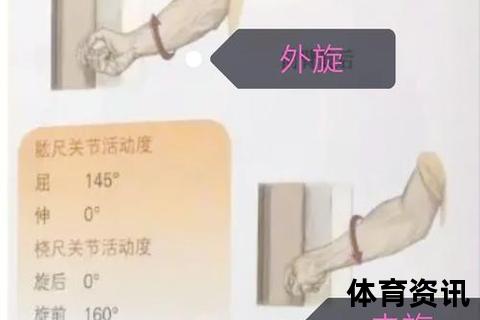

以谌龙标志性后场杀球为例,其动作起始于非持拍腿的精确蹬转,通过髋关节旋转将力量导入躯干,配合肩胛骨与胸椎的联动形成扭矩,最后经由小臂内旋完成致命一击。这种多关节联动的"波浪式发力"能将普通成年男性的基础力量转化为超过自身体重3倍的击球动能。

二、击球轨迹的几何学控制

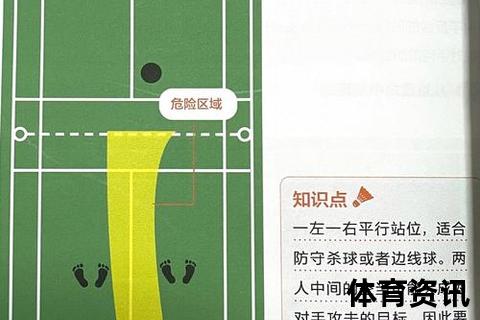

国际羽联技术统计显示,职业赛事中72%的有效杀球落点集中在场地四个战略区域:单打边线三角区(距边线15cm、底线30cm)、双打结合部(中线两侧50cm范围)、网前发球线后20cm的追身区。每个区域对应不同的战术目的,例如安赛龙常利用边线三角区杀球制造对手被动挑高球,而戴资颖偏爱结合部杀球破坏双打选手的防守轮转。

三维运动捕捉数据显示,控制落点精度的关键在于击球瞬间的拍面角度调整。当拍面倾斜5度时,球体飞行轨迹将偏移38-42cm,这要求运动员在0.3秒的击球窗口期内完成手腕旋转与手指微调。印尼国家队采用的"九宫格靶心训练法",通过将场地划分为81个20cm×20cm的方格,配合高速发球机进行动态击打训练,可将落点精度提升67%。

三、生物力学负荷的平衡艺术

长期杀球训练带来的运动损伤风险不容忽视。丹麦运动医学中心的研究指出,职业选手肩袖肌群承受的瞬间负荷可达体重的8.2倍,腰椎旋转扭矩峰值达到310Nm。这促使现代训练体系引入"力量-柔韧-恢复"的三角平衡原则:韩国队采用振动泡沫轴进行肌筋膜放松,使肌肉粘滞性降低29%;日本队研发的智能护腕可实时监测腕部冲击力,当单次杀球负荷超过安全阈值时自动预警。

针对不同身体条件的个性化训练方案正在改变传统模式。身高190cm的选手侧重发展垂直起跳杀球技术,通过提升击球点创造更大下压角度;而170cm左右的运动员则强化平高球结合劈杀技术,利用球速变化打乱防守节奏。马来西亚青年队引入的虚拟现实对抗系统,可模拟不同身高对手的防守范围,使杀球线路选择准确率提升41%。

当23岁的安洗莹在亚运会决赛连续打出7个边线杀球时,观众看到的是青春迸发的竞技之美,背后却是长达15年的生物力学打磨。现代羽毛球杀球技术已演变为精密的人体工程学实践,每个完美杀球都是神经肌肉控制系统、空间感知能力和战术决策能力的交响乐章。这种将暴力美学与精密控制融为一体的技术进化,正在重新定义进攻性羽毛球的未来图景。