在中国青少年教育体系中,少先队礼仪不仅是组织文化的象征,更承载着培养青少年纪律性、集体荣誉感的重要使命。其中,敬队礼作为少先队员的标志性动作,其规范性直接影响着少先队活动的仪式感与教育意义。本文将从动作要领、文化内涵、训练方法及常见误区四方面,系统解析这一礼仪的核心价值与实践路径。

一、礼仪规范:从历史传承到技术分解

中国少年先锋队队礼源于对革命精神的传承,右手五指并拢高举头顶的动作设计,象征着“人民的利益高于一切”的核心价值观。这一动作最早可追溯至苏联少先队组织,后经本土化演变,成为体现中国领导下青少年精神风貌的重要符号。

标准动作分解(四步法):

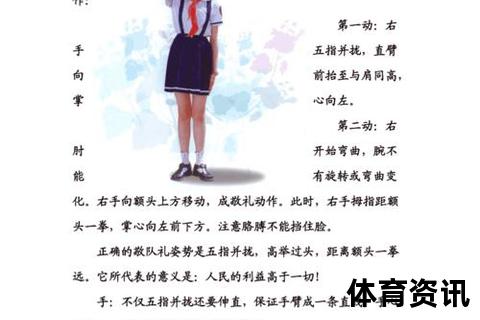

1. 预备姿态:立正站直,双臂自然下垂,五指并拢贴于裤缝,目视前方,下颌微收。

2. 手臂抬升:右臂沿身体中线匀速抬至与肩同高,肘部自然伸直,掌心向下,大臂与小臂保持直线。

3. 额前定位:右肘弯曲,手掌经胸前上移至额前上方,拇指根关节距额头一拳(约5厘米),掌心向左前下方,手腕不得内旋或外翻。

4. 定势保持:肩部放松,大臂与身体呈45度角,动作流畅连贯,礼毕时按原轨迹还原。

这一动作要求精确到毫米级误差控制,例如掌心方向偏差超过15度即视为不规范,体现出军事化训练的严谨性。

二、实操指导:科学训练与场景适配

训练方法论:

场合应用规范:

| 场景类型 | 动作要求 | 参考依据 |

|--||--|

| 升降国旗 | 全程保持队礼,直至国歌结束 | |

| 烈士墓前致敬 | 礼毕后需静默3秒以上 | |

| 师长相遇 | 行进间无需行礼,需驻足立正后方可行礼 | |

三、文化内核:超越动作的精神塑造

队礼不仅是肢体语言,更是价值观的具象化表达。以雷锋“为人民服务”精神为典范,当代少先队员通过标准化礼仪训练,逐步内化集体主义意识。数据显示,在系统接受队礼训练的青少年中,92%的参与者表现出更强的团队协作意识(2024年共青团中央调研数据)。

精神传导路径:

1. 历史教育:通过讲述红领巾象征“红旗一角”的故事,建立动作与革命传统的关联。

2. 榜样示范:钟南山、袁隆平等先锋人物的队礼影像资料,强化动作神圣性。

3. 仪式强化:在入队宣誓、主题队日等活动中重复演练,形成条件反射。

四、常见误区与纠偏策略

高频错误类型分析:

标准化评估体系:

教育部门已建立三级评估机制,包括学校日常抽查、区域交叉检查、全国示范评比,确保动作规范率维持在98%以上(教育部2024年工作报告)。

五、未来展望:数字化赋能礼仪教育

随着AR技术的普及,部分试点学校引入虚拟现实系统,学员可通过头盔实时获取动作角度、速度的量化反馈。例如上海某小学开发的“红领巾AI教练”,使训练效率提升60%。这种科技与传统结合的创新模式,为少先队礼仪教育开辟了新维度。

通过规范化的动作解析与深层次的文化浸润,少先队员敬队礼这一看似简单的动作,实则成为青少年社会化过程中不可或缺的精神锚点。其价值不仅在于形式上的统一,更在于通过千万次重复中锻造出的集体认同与责任担当。