围棋,作为一项融合了战略思维与艺术美感的智力运动,其核心不仅是棋子的落点,更是对全局的掌控与预判。从业余爱好者迈向高段位的进阶之路,既需要扎实的基础训练,也离不开实战中的策略优化与心理建设。本文将从系统性训练框架与实战技巧两个维度,剖析围棋思维的锤炼路径。

一、系统性训练:构建围棋思维的底层逻辑

1. 基本功的夯实:死活题与手筋训练

围棋的底层逻辑建立在对“死活”与“手筋”的深刻理解上。

死活题训练:每天坚持解答20-30道难度适中的死活题(如《围棋死活1000题》经典题库),要求不依赖试错,而是通过逻辑推演找到唯一正解。这种训练能显著提升局部计算力与空间想象力。

手筋练习:手筋是围棋中的“妙招”,例如“滚打包收”“倒脱靴”等。通过专项练习,培养对棋形敏感度,使棋手在复杂局面中快速发现关键点。

训练建议:

初级棋手可从“1-3分钟解一题”的难度入手,逐步过渡到复杂题目;

定期复盘错题,分析思维盲区,例如忽略“气”的计算或未考虑对方反击手段。

2. 全局思维的进阶:复盘与打谱

复盘分析:对每盘棋进行至少30分钟的深度复盘,重点标注中盘转折点与官子失误。职业棋手常通过复盘发现“隐性失误”,例如过度追求局部利益导致全局被动。

名家棋谱研究:选择吴清源、李昌镐等大师的经典对局,分析其布局选择、中盘攻防策略及官子技巧。例如,吴清源的“新布局”理论强调打破传统角部优先思维,提倡灵活占边。

3. 计算力的深度培养

围棋的计算不同于数学运算,而是基于“分支预测”的树状推演:

分支剪裁:通过预判对手最优应对,减少无效计算量。例如,在攻击对方大龙时,优先计算能同时威胁多个弱点的路线。

读秒训练:模拟职业比赛节奏,限制每手棋的思考时间(如30秒/手),强迫大脑提升决策效率。

二、实战技巧:从布局到官子的策略优化

1. 布局阶段的“势”与“地”平衡

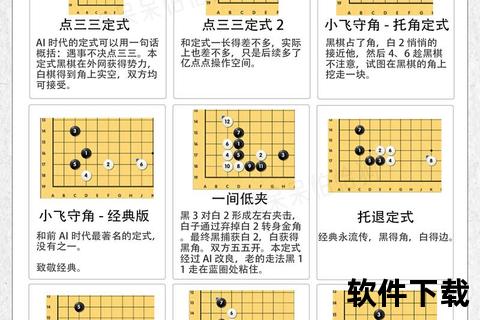

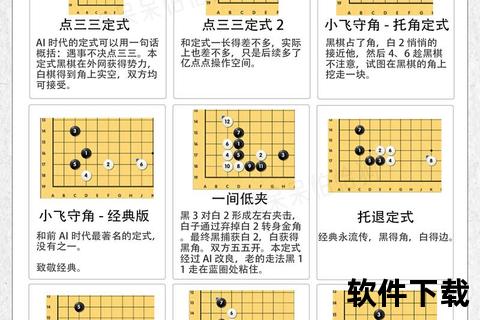

定式选择:根据对手风格灵活调整。例如,面对偏好实地的棋手,可采用“三连星”布局快速构筑外势;若对手擅长攻击,则优先抢占角部实空。

AI定式的借鉴:现代AI(如AlphaGo)的布局偏好“高目”“目外”等非对称占点,其核心逻辑是追求子效最大化。业余棋手可学习AI的“肩冲”“跨断”等新型接触战手法。

案例:在2023年实战技巧课程中,职业教练强调“AI定式需结合人类棋理”,例如“点三三”后的后续变化需兼顾厚薄与实地。

2. 中盘攻防的决策框架

中盘是决定胜负的核心阶段,需掌握三大策略:

打入与治孤:选择对方阵型的薄弱点(如拆二间隙)打入,同时确保自身棋子具备弹性联络。例如,使用“碰”“托”等手法试探应手。

劫争管理:评估劫材数量与价值,优先将劫争用于关键胜负处。职业对局中常通过“造劫”扭转局势。

厚势转化:将外势转化为实空或攻击收益。例如,利用厚壁对敌方弱棋发动缠绕攻击,迫使对手兼顾多块孤棋。

3. 官子阶段的精细化操作

官子误差常导致“煮熟的鸭子飞走”,需建立科学的收官优先级:

双先官子:双方先手官子(如1目的先手扳粘)必须优先抢占;

逆收官子:若对方忽略逆收价值,可趁机扩大优势。

目数计算:使用“出入计算法”,比较双方地盘增减值。例如,某官子若使己方增加5目且对方减少3目,则总价值为8目。

三、心理建设与思维跃迁

1. 抗压心态的养成

优势局处理:避免保守心态,通过“简化局面”锁定胜果。例如,以安全联络替代冒险攻击。

劣势局逆转:寻找对手的“缓手”或“误算”,通过局部战斗制造翻盘机会。职业棋手李昌镐曾以“僵尸流”战术多次逆转。

2. 认知升级:从“局部最优”到“全局最优”

弃子战术:主动舍弃局部棋子,换取外势或先手权。例如,通过弃子封锁对手出路,形成大规模攻势。

长期价值判断:评估每一手棋对终局的影响,避免陷入短期利益陷阱。AI胜率分析工具可辅助训练此类思维。

四、互动与行动指南

读者自测:

1. 你能在3分钟内解出图1的死活题吗?(插入死活题图示)

2. 复盘最近一局棋,找出3个可优化的官子顺序。

行动建议:

加入围棋社群,参与“每周一题”死活挑战;

使用AI分析工具(如Lizzie)标注对局中的胜率波动点,针对性改进策略。

围棋思维的锤炼是一场终身修行,其精髓在于“通过有限的规则探索无限的可能”。无论是每日的死活题训练,还是实战中的策略迭代,本质都是对逻辑、心理与创造力的综合打磨。正如藤泽秀行所言:“棋道百岁,我只知九十九。”唯有保持敬畏与热爱,方能在黑白世界中抵达新境界。

延伸阅读:

书籍推荐:《围棋发阳论》(高阶死活)、《AI围棋定式大全》;

课程推荐:职业棋手实战技巧综合提升课(含AI定式解析)。

相关文章:

文章已关闭评论!