在中国足球运动蓬勃发展的当下,足球裁判员作为赛场公平的守护者,其职业价值与专业认证体系备受关注。无论是校园赛事、业余联赛,还是职业赛场,裁判员的技术等级直接关联着执裁资格与职业发展路径。本文将以三级到国家级足球裁判证的报考费用为核心,结合政策文件与市场实践,为读者提供一份详实的报考成本解析与决策指南。

一、足球裁判员等级制度与报考逻辑

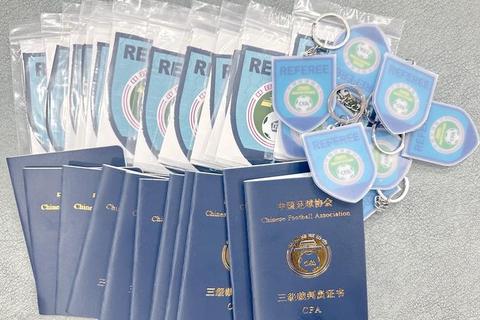

根据《体育竞赛裁判员管理办法》,中国足球裁判员采用五级认证体系:三级(地方级)、二级(地方级)、一级(省级)、国家级、国际级。每一等级的晋升均需满足特定条件,包括执裁经验、理论考试、体能测试及推荐机制。例如,三级裁判需通过地方足协培训,而国家级裁判需由中国足协组织考核,其费用结构因培训资源、考核难度和附加成本呈现阶梯式差异。

二、三级裁判证:入门门槛与费用构成

作为裁判生涯的起点,三级裁判证报考费用相对亲民,但需关注以下成本细节:

1. 基础培训费:多数地区费用在200-500元之间。例如,北京通州区足协的培训费为500元,包含3次课程及教材;部分高校依托体育系资源,费用可低至200-300元。

2. 附加装备费:裁判服、哨子等必需品约需150-340元。部分足协要求统一采购制服,如北京通州区规定裁判上衣短裤套装280元、哨子组合60元。

3. 隐性成本:体检证明(约100-200元)、交通食宿(视地区跨度而定)。

报考建议:优先选择高校或地方足协组织的培训班,避免非官方渠道的“”陷阱。例如,网页1中提到的“网上代办”存在合规风险,正规培训通常要求参与线下课程与实操考核。

三、二级裁判证:专业化投入与区域差异

二级裁判证面向已有三级资质的裁判员,其费用跨度较大,核心因素包括:

1. 培训规格:省级或市级足协主办的费用高于高校。例如,2024年泉州市二级裁判培训收费1200元,含4天课程与认证考核;而部分高校依托内部资源,费用可控制在800元以内。

2. 考核复杂度:理论考试需达70分以上,体能测试(如40米冲刺、间歇跑)不合格者需补考,补考费约100元/次。

3. 持续注册成本:取得证书后需通过“绿茵岁月”平台缴纳年度会员费,约30-50元。

区域案例对比:

四、一级与国家级裁判证:资源密集型晋升

从二级到国家级的晋升,费用从千元级跃升至万元级,且受政策与竞争环境影响显著。

1. 一级裁判证

2. 国家级裁判证

关键挑战:国家级裁判晋升周期长(通常3-5年),且需持续参与高水平赛事执裁以维持资质,隐性时间成本极高。

五、决策框架:如何规划裁判证报考预算?

1. 明确职业目标:

2. 利用政策红利:关注地方体育局发布的补贴计划。例如,部分省市对青年裁判提供培训费减免。

3. 规避风险:拒绝“免考包过”机构,选择中国足协官网公示的合规培训机构。

六、趋势展望:费用透明化与标准化

近年来,体育总局逐步推行裁判员培训收费公示制度。例如,小球运动管理中心明确要求藤球项目三级裁判培训不超过500元,足球领域有望跟进类似政策。线上培训模式的普及(如理论课程远程授课)可能进一步降低基础成本,如某篮球裁判证线上考取费用仅600元,未来足球裁判培训或借鉴此模式。

足球裁判证的报考费用不仅是经济投入,更是职业承诺的体现。从三级到国家级的每一阶段,费用差异背后折射出资源分配、政策导向与市场竞争的复杂逻辑。考生需结合自身定位,理性评估显性与隐性成本,在合规路径中实现职业进阶。正如一位资深裁判所言:“裁判证的真正价值不在证书本身,而在持续学习与赛场历练中积累的权威与公信力。”