足球比赛中,一个看似简单的越位判罚,往往能瞬间改变比赛走向。这条规则不仅是赛场公平的基石,更是战术博弈的隐形推手,深刻影响着攻防两端的策略布局。从球员站位到裁判视角,从历史演变到未来趋势,越位规则始终是足球运动复杂性与智慧性的集中体现。

一、越位规则的历史演变:从无序到精密

越位规则的诞生与修改,始终围绕着一个核心目标——平衡攻防。早期的足球缺乏统一规则,进攻方球员常“扎堆”在对方禁区附近,导致比赛失衡。19世纪中叶,《剑桥规则》首次引入越位概念,要求接球队员与对方球门线之间至少有三名防守球员(包括门将),否则视为越位。这一阶段的规则极大限制了进攻效率,球员只能依赖个人突破,战术单一。

1925年,越位规则迎来革命性调整:防守球员数量要求从三名减至两名。这一改动彻底改变了足球战术体系,直接催生了WM阵型(3-2-2-3),中前卫与后卫的职责被重新定义,攻防节奏加快,比赛观赏性显著提升。此后,规则的每一次微调(如平行不越位、VAR介入)都旨在细化判罚标准,减少争议,同时维持攻防动态平衡。

关键历史节点:

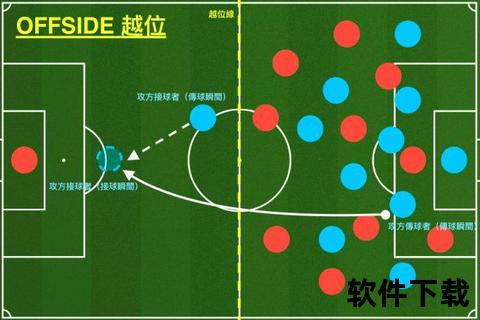

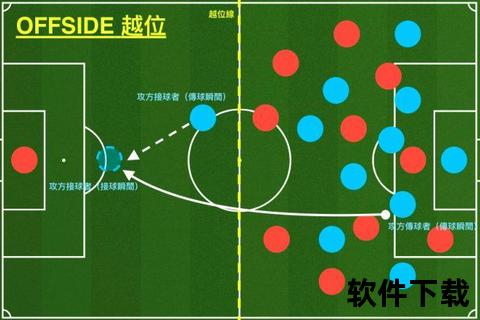

二、越位规则的核心逻辑:判定标准与战术影响

越位规则的复杂性在于其动态判定逻辑:在传球瞬间,接球队员的身体有效部位(除手臂外)是否比倒数第二名防守球员更接近球门线。这一标准需同时满足三个条件:

1. 接球队员处于对方半场;

2. 参与进攻(触球或干扰防守);

3. 位置超越防守方倒数第二名球员。

例外情况:

对战术的深远影响:

1. 进攻端:空间与时机的博弈

2. 防守端:陷阱与风险的平衡

三、越位判罚的技术挑战:从肉眼到科技

传统越位判罚依赖边裁的瞬间判断,误差率较高。据研究,人类肉眼在高速跑动中判断越位的误差可达20厘米。2018年VAR(视频助理裁判)的引入,以及2022年世界杯的半自动越位技术(SAOT),通过肢体追踪与AI计算,将判罚精度提升至毫米级。

争议与改进:

四、越位规则的战术博弈案例

1. 经典越位陷阱:2006年世界杯意大利对阵德国,卡纳瓦罗指挥防线造越位,成功限制克洛泽。

2. 反越位艺术:2014年世界杯荷兰VS西班牙,范佩西鱼跃冲顶前精确调整步点,避开拉莫斯造越位企图。

3. 科技介入转折:2022年阿根廷对沙特,劳塔罗三次进球因毫米级越位被VAR取消,凸显规则对比赛的决定性影响。

五、未来展望:规则与战术的共生进化

越位规则的调整始终与战术创新相互驱动。例如,“整体越位”规则若落地,可能带来以下变化:

互动讨论:你对越位新规有何看法?

你的观点是?欢迎在评论区留言探讨。

越位规则如同一根隐形的线,串联起足球运动的攻防哲学与战术智慧。从历史演变的脉络到科技介入的革新,从裁判的精准判读到球员的瞬息决策,这条规则始终在动态平衡中推动着足球向更公平、更精彩的方向发展。理解越位,不仅是看懂比赛的基础,更是洞察足球深层逻辑的钥匙。