中国乒乓球队的每一次人员变动都牵动着亿万球迷的心。2025年澳门世界杯的参赛名单公布后,樊振东的缺席引发轩然大波——这位手握奥运金牌的“超级全满贯”选手,为何在职业生涯黄金期选择淡出国际赛场?他的决定背后,既有个人与体制的博弈,也折射出乒乓球运动生态的深刻变革。

一、关键因素:多重压力下的主动选择

樊振东的缺席并非突发事件,而是长期积累的结果。通过梳理其近年来的参赛轨迹与公开表态,可归纳出以下核心原因:

1. 身体与心理的双重消耗

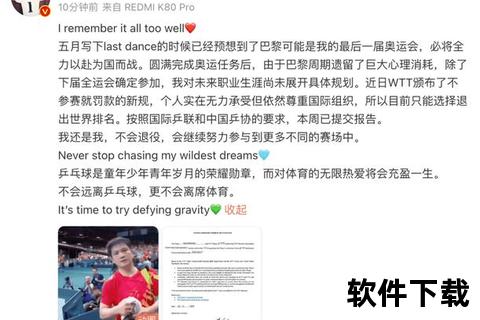

巴黎奥运会周期内,樊振东经历了长达半年的封闭训练,期间几乎未参加任何国际赛事,导致其状态一度下滑。尽管最终夺冠,但赛后他坦言“身心疲惫到极点”。高强度训练与密集赛程的叠加,使其身体长期处于超负荷状态。2024年底,他因频繁缺席WTT赛事被多次罚款,累计金额超过6万美元,这成为压垮其参赛意愿的“最后一根稻草”。

2. WTT规则与运动员权益的冲突

世界乒乓球职业大联盟(WTT)的强制参赛机制备受争议:

樊振东公开批评该规则“过度消耗运动员”,并选择退出世界排名以示抗议。国际乒联虽后续允许奥运冠军通过外卡参赛,但排名限制仍制约其参赛资格。

3. 职业规划与成就满足感

实现“超级全满贯”后,樊振东的竞技目标已从“夺冠”转向“可持续性”。他在采访中表示:“需要时间思考如何延续对乒乓球的热爱”。这种心态转变促使其将重心转向国内赛事(如全运会、乒超联赛),并通过参与商业活动探索职业生涯的多元化路径。

二、团队策略:新老交替与资源再分配

国乒的决策层在樊振东事件中展现出双重态度:既尊重个人选择,又加速推进梯队建设。

1. 新老交替的战略优先级

刘国梁在2025年接受《》采访时明确表示:“老将需要时间调整,而年轻选手亟需成长空间。” 这一表态与国乒近年来的用人策略一致:

2. 规则博弈中的平衡术

作为国际乒联副主席兼WTT董事长,刘国梁既要维护联盟商业利益,又需保障运动员权益。其提出的“运动员自主选择参赛”理念,可视为对樊振东事件的间接回应。但这种平衡难以彻底解决矛盾:年轻选手仍需通过频繁参赛积累积分,而老将的抗议暴露了规则刚性化的弊端。

3. 舆论引导与公众期待管理

面对“樊振东被边缘化”的猜测,国乒通过多渠道释放信号:

三、未来展望:个人与体制的共存之道

樊振东的选择为中国乒坛提供了重要样本:顶尖运动员如何在体制框架内实现个人价值最大化?

1. 个人路径的可能性

2. 体制改革的迫切性

互动讨论:你如何看待顶尖运动员的“退赛权”?

> “运动员是赛场的主角,还是商业化的工具?”

欢迎在评论区分享你的观点。投票选项:

A. 支持自主选择,健康比金牌更重要

B. 反对频繁退赛,职业精神需优先

C. 应建立更人性化的规则平衡各方利益

变革时代的个体叙事

樊振东的蛰伏期,既是个人职业生涯的转折点,也是乒乓球运动转型的缩影。当商业赛事扩张与传统训练模式碰撞,当个体意志与集体利益交织,唯有通过持续对话与制度创新,才能实现运动员、协会与球迷的多赢。这位奥运冠军的选择,或许正在为下一代选手开辟更自由的道路。