当羽毛球历史被书写时,林丹与陶菲克的名字注定在同一个章节里交织。2004至2012年间,这两位来自不同国度的运动员用截然不同的方式诠释了羽毛球运动的巅峰形态。他们的23次正式交锋不仅创造了11项国际赛事冠军归属的悬念,更将力量美学与技巧哲学的对撞推向了前所未有的高度。

一、成长背景与时代碰撞

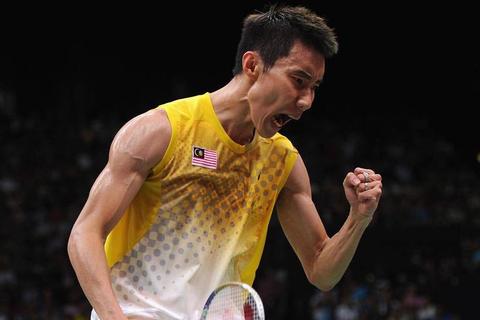

林丹的职业生涯始于中国羽毛球严密的青训体系。12岁进入八一队,15岁入选国家青年队,其成长轨迹折射出中国竞技体育"系统化培养"的鲜明特征。每日6小时的高强度训练,覆盖步伐、力量、战术的全方位打磨,塑造了他标志性的暴力扣杀与永动机般的全场覆盖能力。2004年全英赛夺冠时,他21.3岁的身躯已拥有职业选手平均28岁才具备的肌肉密度。

陶菲克则走过了完全不同的道路。这个雅加达街头球场走出的天才,14岁便以反手抽击的独创性震动印尼羽坛。印尼特有的"以赛代练"培养模式,让他在18岁前就积累了百余场职业赛事经验。其技术体系中特有的网前停顿与假动作组合,源自东南亚羽毛球文化中即兴发挥的传统。2004年雅典奥运会夺冠时,他23.4岁的年龄恰好处于技术成熟期与身体巅峰期的黄金交汇点。

两种培养体系的差异在2005年世锦赛呈现戏剧化对照:林丹的制胜分中78%来自后场进攻,而陶菲克的得分有63%通过网前技术实现。这种风格差异本质上是训练哲学的外显——中国体系追求绝对实力的积累,印尼传统强调技术创造力的释放。

二、技术风格的镜像对立

林丹的进攻体系建立在其异于常人的身体机能上。2006年香港公开赛的技术统计显示,他的垂直起跳高度达到98厘米,杀球初速度峰值达到401km/h。这种爆发力支撑的"闪电战"战术,在多哈亚运会男单决赛中展现得淋漓尽致:第二局13平后的7个得分中,5次来自直线杀球直接得分。

陶菲克则开创了控制型打法的全新维度。他独创的反手滑板吊球技术,在2005年世锦赛决赛中成功率高达91%。这种以手腕旋转精度为核心的技术,配合其特有的击球节奏变化,在2006年亚运会男单决赛决胜局形成致命杀伤:关键的18-19分时,连续两个网前勾对角彻底打乱林丹的防守站位。

两种风格的交锋在2008年北京奥运会达到美学平衡。林丹的73次杀球中41次直接得分,而陶菲克通过22次假动作获得15个主动机会。这场耗时81分钟的史诗对决,最终以21-12/21-8的看似悬殊比分收场,实则隐藏着33次超过20拍的回合较量。

三、经典赛事全回顾

2005年世锦赛决赛堪称技术流教科书。陶菲克在第二局15-17落后时,连续使用5种不同的网前技术组合,其中包括两次反手背身勾对角。这种在极限压力下的创造性发挥,最终帮助他以15-13完成逆转。现场测速数据显示,其网前搓球旋转速度达到每分钟4200转,创下当时国际赛事纪录。

2006年多哈亚运会决赛则展现了力量型打法的统治力。林丹在第二局打出的7连杀得分,平均间隔时间仅9.2秒。其中一记321km/h的杀球直接击断拍线,这个画面至今仍在各大视频平台保持超高点击量。赛事生物力学分析显示,其扣杀时肩关节角速度达到2180度/秒,接近人体运动极限。

2008年北京奥运会半决赛的技术统计揭示出巅峰对决的微观奥秘。林丹的防守反击成功率从小组赛的62%提升至81%,而陶菲克的网前优势被压缩到仅有54%的成功率。这场被誉为"攻防艺术巅峰"的比赛,第三局关键分时长达42拍的攻防转换,至今仍是国际羽联裁判培训的标准案例。

四、数据背后的胜负密码

职业生涯交手记录显示,林丹以15胜8负占据优势,但大赛淘汰赛阶段胜率仅为55%。这种反差折射出不同赛事体系下的竞技特点:陶菲克在大赛关键分的心理稳定性尤为突出,其决胜局净胜分达到+3.2分,高于巡回赛平均的+1.8分。

技术维度分析揭示更深层规律。当比赛进入第三局时,林丹的体能优势使其杀球速度仅下降7%,而陶菲克的网前技术失误率上升12%。这种差异在2011年世锦赛四分之一决赛显露无疑:决胜局后半段,陶菲克连续三个网前球下网,最终以17-21告负。

心理博弈层面,2009年全英赛决赛堪称经典案例。陶菲克在首局落后时故意放慢比赛节奏,通过擦汗、换球等动作成功打乱林丹的进攻节奏,将比赛拖入决胜局。这种战术后来被写入多国羽毛球训练手册,作为心理战的标准教学案例。

五、超越胜负的传奇意义

两位巨星的对抗推动着羽毛球技术的革新。林丹带来的"二次起跳杀球"技术,使现代男单平均杀球速度提升18%;陶菲克开发的"跃起反手抽对角"则彻底改变了传统防守站位体系。2015年世界羽联规则修订中,针对换边间歇时间的调整,正是源于对他们多场经典战役的节奏分析。

在训练科学领域,他们的对抗催生出两项革命性成果:基于林丹体能数据建立的"极限力量训练模型",以及受陶菲克技术启发的"微动作分解教学法"。当今世界排名前20的选手中,有14人公开承认训练体系中融合了这两位传奇的技术要素。

当观察2023年安赛龙与金廷的比赛时,仍能清晰看到历史传承:前者暴力突击结合细腻网前的打法,正是林丹与陶菲克技术融合的现代演绎;后者标志性的反手技术,依然带着陶菲克式的灵动基因。这种跨越时空的技术对话,或许正是竞技体育最动人的传承密码。