在亚洲足球的版图上,韩国与伊朗的较量不仅是竞技层面的碰撞,更是两种地理环境与文化基因交织的缩影。从朝鲜半岛的海洋性季风气候到波斯湾畔的高原荒漠,从儒家传统与现代化融合的东亚社会到波斯文明与文化共生的西亚国度,两国的足球发展轨迹始终与地理特征、历史积淀紧密相连。

一、地理环境:海洋文明与内陆高原的塑造

韩国地处朝鲜半岛南端,三面环海,国土面积约10万平方公里,山地占70%以上。这种地理特征催生了注重灵活性与速度的足球风格——沿海城市的开放性促使球员较早接触国际足球理念,狭窄的生存空间则强化了团队协作意识。例如,釜山、仁川等港口城市成为青训基地聚集地,培养了李刚仁、黄喜灿等兼具技术细腻度和爆发力的球员。

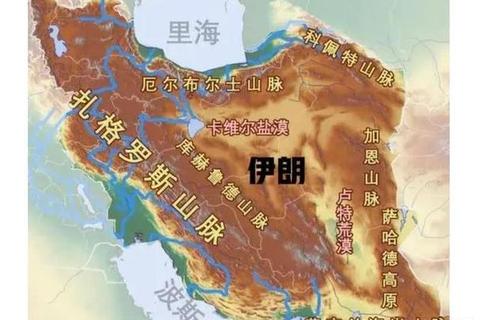

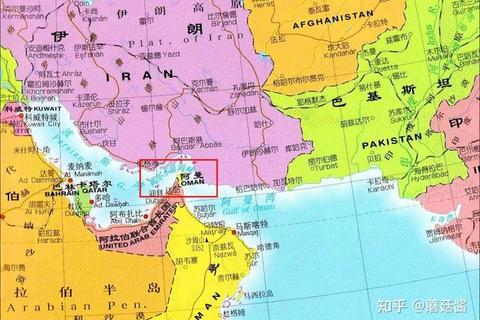

伊朗坐拥164.5万平方公里的高原山地,扎格罗斯山脉与卡维尔沙漠构成天然屏障。严酷的自然环境塑造了球员强韧的体格与意志力,平均身高1.85米的防线堪称亚洲之最。德黑兰与大不里士的青训营注重体能强化,造就了阿兹蒙、塔雷米这类兼具力量与冲击力的锋线杀手。但内陆地理的封闭性也导致战术更新滞后,2023年亚洲杯上,伊朗仍依赖长传冲吊的传统打法,与韩国的快速攻防转换形成鲜明对比。

二、文化基因:传统与现代的博弈

韩国的足球文化深植于“햇볕정책”(阳光政策)的社会转型中。1988年汉城奥运会后,足球成为国家现代化进程的象征,K联赛的建立(1983年)与全北现代等俱乐部的崛起,标志着职业化与社区文化的深度融合。儒家文化中的集体主义被转化为战术纪律,2018年世界杯击败德国一役中,韩国队跑动距离达118公里,超出对手15%。兵役制度与民族荣誉感的双重驱动,使得孙兴慜等球星在国际赛场上常呈现“超常发挥”,2022年世界杯小组赛对阵葡萄牙的绝杀进球便是典型例证。

伊朗的足球发展则受宗教与地缘政治的双重制约。1979年革命后,足球成为少数被允许的全民娱乐,阿扎迪体育场10万人的助威声浪堪称亚洲奇观。女性长期被禁止观赛(2019年才部分解禁)、海外球员归国参赛需经宗教委员会审核等限制,导致人才流失率高达37%。波斯诗歌中的英雄主义情怀投射于球场,2021年世预赛,伊朗在制裁阴影下仍以14胜1平的战绩晋级,展现出极强的精神韧性。

三、足球哲学:技术流与力量派的对抗

韩国的“闪电战”体系以高速传切为核心,2023年国家队平均控球率58.7%,短传成功率86%,数据接近西班牙风格。这种理念源自日本J联赛的技术启蒙(1994年职业化初期大量聘请日本教练)与德国体能训练的融合,金玟哉在那不勒斯的表现证明,韩国中卫已兼具出球能力(场均85%传球成功率)与回追速度(冲刺时速34.2km/h)。

伊朗的“波斯铁骑”则坚持身体对抗与防守反击,场均抢断22.4次(亚洲第一)、高空争顶成功率67%的数据凸显其战术倾向。2022年世界杯对阵英格兰时,伊朗虽1-6惨败,但塔雷米利用身体优势打入两球,展现出“以力破巧”的可能性。过于依赖个体能力的缺陷同样明显——近三年对阵日本、韩国的关键战中,伊朗因战术僵化导致的失利占比达60%。

四、青训体系:学院派与草根模式的较量

韩国建立了一套“金字塔式”培养体系:

伊朗则依赖草根足球的自发性生长:

五、地缘政治: sanctions与soft power的交锋

韩国通过足球实现文化输出:

伊朗则面临更复杂的环境:

当太极虎与波斯铁骑再次相遇,这场较量早已超越90分钟的胜负。韩国的现代化足球机器与伊朗的传统力量美学,既是地理环境与历史路径的必然产物,也是两种文明在全球化时代的自我证明。对于球迷而言,重要的或许不是谁执牛耳,而是见证亚洲足球在多元碰撞中不断突破的可能性。