在引擎的轰鸣声中,每一次燃油的精准喷注都如同运动员的呼吸般决定着动力系统的爆发力与持久性。燃油喷射技术作为现代动力系统的“神经中枢”,正以颠覆性的革新推动着汽车工业与竞技体育的深度融合,其核心奥秘不仅在于微观的流体力学突破,更在于宏观的系统性技术协同。

一、燃油喷射技术的演进逻辑:从机械控制到数字神经

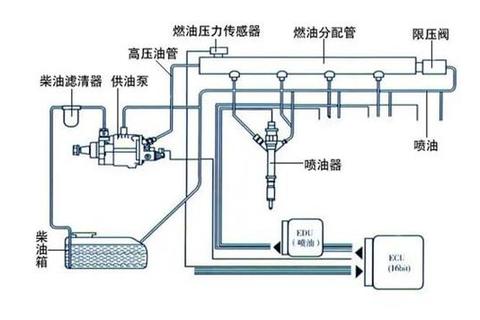

早期的机械式燃油泵(如化油器系统)依赖物理结构实现燃油分配,精度受限于机械磨损与工况波动。20世纪80年代电子控制燃油喷射(EFI)的普及,通过传感器网络实时采集发动机转速、负荷、温度等参数,由ECU(电子控制单元)动态调整喷油量与时机,使空燃比控制误差从±10%缩小至±3%。这一阶段的突破在于将燃油供给从“开环控制”升级为“闭环反馈”,例如氧传感器的引入实现了尾气成分的实时监测与喷油修正。

而直接燃油喷射(DI)技术将燃油压力提升至200-350bar,通过超高压将燃油雾化粒径从120μm降至20μm以下,使得燃烧室内混合气分布均匀性提升40%。这一变革在赛车领域尤为关键:F1引擎的燃油喷射压力已达500bar,配合毫秒级的多段喷射策略,可在万转工况下实现99.8%的燃烧效率。值得关注的是,江苏大学何志霞教授团队的研究揭示,喷孔内旋涡诱导线状空化现象可使喷雾扩散角扩大15°,显著增强燃油与空气的微观混合。

二、高效能系统的三大技术支柱:压力、时序与热管理

1. 超高压喷射的物理极限突破

当前量产车的燃油喷射压力已突破350bar(如广汽2.0ATK发动机),而赛车领域正在挑战1000bar阈值。Stanadyne公司研发的高压端口燃油喷射(HPFI)系统通过压电晶体驱动阀体,在50-100bar压力下实现0.1ms级别的喷油脉宽控制,使燃油流量线性度误差低于0.5%。这种精密控制对涡轮增压引擎至关重要——在增压值3.5bar的工况下,喷射时序1ms的偏差会导致缸内温度波动超过80K。

2. 燃烧相位与喷油策略的时空耦合

米勒循环与阿特金森循环的引入,要求燃油喷射系统在膨胀比大于压缩比的特殊工况下维持稳定雾化。一汽第三代1.5T智擎动力发动机采用进气门早关策略,通过350bar直喷系统在压缩冲程末期实施三次分段喷射,使混合气层状分布,将爆震倾向降低70%。在赛车领域,奔驰AMG车队开发的“预燃室喷射”技术,通过主喷孔与预燃室微喷孔的协同,使火焰传播速度从35m/s提升至120m/s,峰值压力波动率控制在3%以内。

3. 热力学边界的智能拓展

广汽2.0ATK发动机的智能热管理系统,通过电子水泵与分流水套设计,将暖机时间缩短40%,并在高负荷工况下维持缸体-缸盖温差≤5℃。这种精准控温能力使得EGR(废气再循环)率可提升至25%,氮氧化物排放降低90%的燃油消耗率改善4%。F1引擎则更进一步:红牛车队将燃油喷射器集成于缸盖冷却水道,利用燃油的吸热效应降低缸内温度梯度,使涡轮迟滞减少0.2秒。

三、竞技体育中的技术博弈:数据链与材料学的共进化

在F1赛场,燃油喷射系统已演变为空气动力学、动力单元与底盘设计的交叉节点。梅赛德斯车队2025款赛车的悬挂系统改为前拉后推布局,通过降低喷油器振动传递路径的刚度,使喷射压力波动幅值从±8bar压缩至±2bar。迈凯伦则开发出转向杆后置结构,利用文丘里效应增强喷孔入口处气流速度,使燃油贯穿距缩短12%,这对于摩纳哥赛道的中低速弯角牵引力提升具有战略意义。

材料创新同样关键:博世公司为WRC赛车开发的压电喷油器,采用碳化硅陶瓷阀座与类金刚石涂层(DLC)顶杆,在承受2000bar喷射压力时,使用寿命从500小时延长至1500小时。而在勒芒24小时耐力赛中,丰田Gazoo车队通过实时监测燃油介电常数变化,动态修正喷射量补偿公式,使不同批次燃油的热值差异影响从±3%降至±0.5%。

四、未来范式:数字孪生与替代燃料的协同革命

随着AI技术的渗透,燃油喷射系统正从“参数预设”转向“认知决策”。宝马M系列引擎搭载的神经网络控制器,可基于历史数据预测未来5秒的工况变化,提前调整喷射脉宽与压力曲线,使瞬态响应延迟从120ms降至40ms。更前沿的探索来自通用汽车:其第八代Ecotec发动机通过单缸排量优化模型,在0.33-0.5L的单缸容积区间内实现燃烧室形状的自主进化,使不同燃油辛烷值的适应性范围扩大15%。

替代燃料的适配性成为新战场。乙醇燃料的汽化潜热是汽油的2.6倍,导致冷启动时混合气形成困难。大众集团开发的E100专用喷射系统,通过喷油器加热模块与三次预喷策略,使-30℃环境下的启动时间从8秒缩短至3秒。氢内燃机领域,丰田的液氢直喷系统采用300bar超临界喷射技术,利用氢气的扩散特性实现均质稀薄燃烧,NOx排放量比传统汽油机低90%。

这场静默的技术革命正在重塑动力系统的物理极限——从实验室的纳米级空化气泡,到赛道上的毫秒级压力控制,燃油喷射技术的每一次突破都在证明:高效能的本质,是对能量转换过程中每一个微观不确定性的精确驯服。而当这项技术最终与碳中和目标交汇时,人类或许会发现,清洁能源时代的终极动力,依然蕴藏在那簇被精密控制的火焰之中。