中国顶级足球联赛的资本盛宴背后,是泡沫与理性的激烈博弈。从“金元时代”的疯狂引援到俱乐部股改的生死挣扎,中超联赛的巨额投入如同一面棱镜,折射出资本驱动下的荣耀与隐痛,也暴露出中国职业足球在商业化进程中的深层矛盾。

一、资本驱动下的烧钱狂潮:从繁荣到失控

1. 政策红利与企业的品牌战略

2015年《中国足球改革发展总体方案》发布后,中超成为资本竞逐的战场。企业通过投资足球俱乐部快速提升品牌影响力,例如恒大集团借助广州恒大队的亚冠冠军光环,实现地产主业与足球IP的深度绑定。这一时期,中超俱乐部年均投入从2012年的25亿元飙升至2017年的70亿元,部分球队单赛季亏损高达数亿元。

2. “天价外援”的杠杆效应与反噬

资本涌入催生了奥斯卡(6100万欧元转会费)、胡尔克等天价引援案例,短期内提升了联赛关注度。2016赛季,中超俱乐部总成本中67%用于球员薪资,而青训投入仅占5%。这种“输血式”发展虽带来票房和转播收益,却挤压了本土球员生存空间,导致国家队人才断层。

3. 资本泡沫的破裂信号

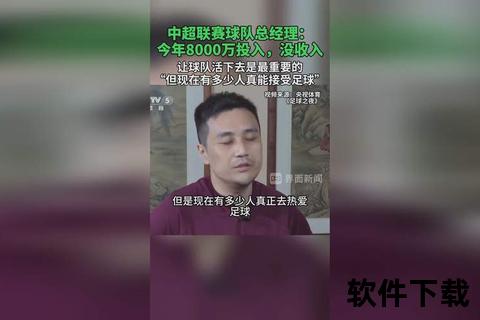

过度依赖单一资本方的模式埋下隐患。重庆两江竞技因母公司当代集团资金链断裂欠薪超5000万元,最终解散;河北队、广州城等亦因投资人撤资而退出联赛。数据显示,2020年疫情期间中超俱乐部总收入较成本缺口仍达40%以上。

二、运营困局的多重挑战:从财务失衡到制度缺陷

1. 收入结构单一化危机

中超俱乐部收入高度依赖商业赞助(占比64%),门票和衍生品开发能力薄弱。相比之下,欧洲顶级联赛门票收入占比超30%,且拥有成熟的会员制与转播权分成体系。这种“企业广告赞助+补贴”模式抗风险能力极低,一旦资本撤离即陷入生存危机。

2. 青训缺失与人才断档

金元足球时期,16支中超球队年均青训投入仅5.5亿元,不足总成本的5%。与之形成对比的是,日本J联赛俱乐部青训投入占比普遍超15%,并建立从U12到职业队的完整梯队。中国足协虽推行U23政策,但多数球队仍以“应付式换人”为主,未能形成可持续造血机制。

3. 政策摇摆的“后遗症”

中性名政策在2024年出现松动,允许球队冠名,但要求不得使用股东品牌。此类政策反复加剧了投资方的不确定性。例如北京国安为保留名称被迫收购中信股份,增加数亿元债务。

三、破局之路:从股改探索到生态重构

1. 混合所有制改革的成败启示

2. 联赛运营的理性化转型

2025年新政下,俱乐部年均投入被压缩至2亿元以内,外援薪资帽与国内球员限薪令同步实施。上海海港等传统豪门开始削减预算,北京国安引援支出降至267万欧元。这种“去泡沫化”迫使球队更依赖本土青训,郭田雨、张玉宁等新生代球员逐渐挑起大梁。

3. 商业生态的多元化尝试

多媒体元素

互动讨论

中超的巨额投入困局,本质是职业化进程与中国特色市场经济的碰撞。当资本潮水退去,联赛正从“烧钱竞赛”转向“生存艺术”。未来的出路或许在于:建立可持续的商业模式、完善青训造血机制、构建-企业-社区的利益共同体。正如大连人俱乐部的转型启示——唯有将短期资本催化转化为长期生态建设,中国足球才能真正走出“金元泡沫”的阴影。

(本文数据与案例综合自中超财务报告、俱乐部公告及行业研究)

行动呼吁

关注本土青训赛事,参与社区足球活动,用理性消费支持俱乐部正版商品——每个球迷的微小选择,都在重塑中国足球的未来基因。