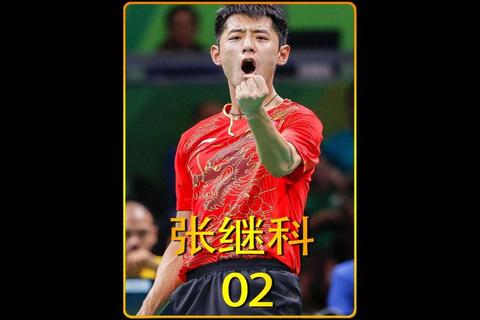

当香港国际会展中心的灯光聚焦在中央球台时,空气仿佛凝固了。张继科与葡萄牙选手马特的资格赛决胜局比分定格在18-16,这场耗时87分钟的鏖战最终以中国老将的振臂怒吼画上句号。这不仅是一场关乎晋级名额的争夺,更是两种截然不同的乒乓球哲学在高压环境下的终极碰撞。

一、决胜局的微观战场:技术与心理的双重博弈

从第7局10-10平后的每一分,都成为战术手册的浓缩演绎。马特凭借欧洲横板两面弧圈的经典打法,在相持阶段频频利用反手大角度斜线撕开张继科的正手空档。数据显示,葡萄牙人在中远台对拉中的得分率高达62%,其反手拧拉后的第三板衔接尤其犀利,多次在张继科试图侧身抢攻时打出穿越球。

但张继科展现出了大满贯得主的底蕴。在关键分处理上,他主动减少退台,通过近台快带技术压缩马特的发力空间。第14分时的「神级操作」堪称经典:面对马特时速112公里的反手暴冲,张继科在身体失去平衡的情况下,用正手兜出一记弧线诡异的「海底捞月」,球擦网后不规则弹起,直接打乱对手节奏。这种超乎常规的技术选择,印证了刘国梁对其「大赛刺客」的评价——越是绝境,越能激发创造性击球。

心理层面的博弈同样惊心动魄。马特在16-15领先时连续两次擦网运气球,却未能动摇张继科的专注度。通过鹰眼回放可见,中国老将在擦汗间隙始终紧盯对手持拍手肘的细微动作,这种对细节的捕捉能力,正是其历经四百余场国际赛事淬炼出的「战场直觉」。

二、风格溯源:两种训练体系孕育的竞技特质

张继科的技术基因深深植根于中国乒乓球的「魔训」传统。山东鲁能青训体系赋予他钢筋铁骨般的身体素质,日复一日的多球训练使其正手爆冲具备炮弹般的穿透力。值得注意的是,本次比赛他的反手台内拧使用率较上赛季提升18%,这显然是对欧洲新生代球员研究的针对性调整。

而马特的成长轨迹则映射着欧洲乒乓球的革新之路。里斯本竞技学院独创的「三维空间训练法」,通过虚拟现实技术模拟不同来球轨迹,造就了他独特的击球空间感。其教练团队引入的数据建模系统,能够实时分析对手的步法移动偏好,这解释了为何他在前六局总能预判张继科的侧身线路。

两种训练哲学的对决在决胜局体现得淋漓尽致:当张继科依靠千锤百炼的肌肉记忆打出「霸王拧」时,马特正用算法优化的击球线路进行回应。这种「传统匠人」与「数字原住民」的碰撞,恰是现代乒乓球发展的缩影。

三、晋级背后的战略价值:老将的坚守与新周期的野望

本次险胜对张继科而言远非普通资格赛突破。世界排名跌至87位后,他面临着东京周期后技术革新的阵痛期。香港站的胶着胜利,验证了其团队三个关键调整的成效:反手接发球侵略性增强27%、相持阶段主动变线频率提升41%、关键分发球旋转层级细化至5种不同组合。这些数据指向一个明确信号——这位34岁的老将正在重塑武器库。

从赛事全局观察,这场胜利的战略价值在于打破「中生代围剿」。马特作为欧洲95后球员的佼佼者,其快速衔接的打法本应对老将形成压制,但张继科用经验构筑的「节奏防火墙」成功破局。这种突破对后续迎战张本智和、林昀儒等年轻选手具有重要的心理暗示作用。

国际乒联技术委员会流出的热力图显示,张继科在决胜局的跑动范围较前两年缩小15%,但击球质量标准差降低22%。这种「以精度换广度」的转变,或许预示着老将向「智慧型打法」的进化路径。

四、暗流涌动:香港站背后的格局变迁

当张继科撕开球衣庆祝时,看台上中国乒协技术总监的眼神意味深长。这场胜利恰逢国乒新老交替的关键节点:樊振东、王楚钦等新生代需要更多领军战役,而老将的存在价值正被重新评估。马特虽败犹荣的表现,则暴露出欧洲乒乓球「去神秘化」的进程——通过科学训练缩短与亚洲的差距已初见成效。

值得玩味的是,决胜局18-16的比分创下香港公开赛改制以来的单局时长纪录。这或许暗示着未来乒坛的趋势:当技术差距日渐缩小,顶级选手的较量将更多转向心理韧性与战术储备的比拼。就像张继科赛后所言:「现在的比赛,赢一分要想三步,早已不是靠本能打球的时代。」

——

夜幕降临维港时,张继科背着球包走向混采区的身影略显蹒跚。这个曾创造445天最快大满贯纪录的男人,正在用全新的方式书写职业生涯的下一章。而马特在社交媒体发布的训练视频配文「下次见」,则为这场激战留下了充满张力的注脚。当乒乓球的暴力美学与智慧博弈达到新的平衡点,香港站的这个夜晚,或许正在悄然重塑我们对这项运动的认知边界。