跑步看似简单,但背后的科学逻辑往往被忽视。当运动手环记录的数据无法转化为实际进步,当膝盖疼痛反复侵扰训练计划,当配速长期停滞在某个区间,跑者才会意识到:真正提升跑步效能的关键,从来都不在于盲目堆砌跑量。

一、运动生物力学视角下的姿势优化

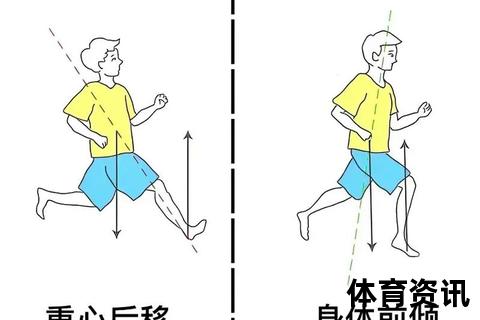

人体在奔跑时承受着高达体重3倍的冲击力,美国运动医学会的研究显示,错误姿势导致的能量损耗可达到总消耗量的23%。头部前倾超过5度时,颈椎压力将增加至直立状态的2.3倍,这正是长距离跑者颈部僵硬的根源。保持视线水平,使耳垂与肩峰处于垂直线上,能有效降低17%的氧气消耗。

下肢动作的黄金夹角在跑步科学中具有决定性意义。膝关节弯曲角度维持在25-35度区间时,地面反作用力的缓冲效率达到峰值。瑞典卡罗林斯卡学院的运动捕捉实验证明,步幅超过身高的1.2倍时,髋关节损伤风险提升4倍。利用手机慢动作拍摄侧面跑姿,观察着地瞬间小腿是否垂直地面,是自我检测的简易方法。

摆臂系统的力学效率常被低估。当肘关节保持90度弯曲,前摆幅度不超过胸骨中线,后摆不超越髋关节时,跑步经济性可提升11%。以色列理工学院的研究团队发现,肩关节旋转角度每增加10度,躯干稳定性下降18%,这正是长距离跑动中身体晃动加剧的力学解释。

二、周期化训练模型构建

初阶训练者的适应性改造期不应短于12周。采用3:1的负荷递增原则,即连续三周跑量增幅控制在10%以内,第四周进行减量恢复。德国波茨坦体育大学的研究证实,这种周期安排能使跟腱胶原纤维的重建效率提升34%。将最大摄氧量强度训练控制在周训练量的15%-20%,可避免线粒体过度损耗。

中级跑者的强度控制需要精确到心率区间。在乳酸阈值(通常为最大心率的85%-90%)进行的节奏跑,单次持续时间不应超过40分钟。日本顺天堂大学的实验数据显示,穿插10秒冲刺跑与50秒慢跑的变速训练,能使肌肉毛细血管密度在8周内增加19%。建议将坡度调整为4%-6%进行爬坡训练,可同步提升股四头肌离心力量与摄氧效率。

高阶运动员的周期峰值设计需遵循能量系统恢复规律。赛前8周引入抗阻训练,采用单腿深蹲、保加利亚分腿蹲等动作,负重控制在体重的30%-40%。英国拉夫堡大学的追踪研究显示,连续三周进行5组100米全速冲刺(组间休息5分钟),能显著提升肌肉磷酸原系统供能能力。在竞赛周期,将碳水化合物摄入量提升至每日8g/kg体重,可使肌糖原储备量增加42%。

三、运动表现的边际增益策略

恢复系统的科学干预能带来惊人收益。冷水浸泡(水温12-15℃)时长控制在10-12分钟,可使肌肉炎症因子IL-6水平下降37%。压缩腿套在训练后持续穿戴4小时,能提升静脉回流速度23%。使用50-70Hz频率的振动泡沫轴,每次滚动时间不超过90秒,可有效缓解筋膜粘连。

营养补充的时间窗口具有严格生物节律性。运动后30分钟内补充0.3g/kg体重的乳清蛋白,配合高GI碳水化合物(比例1:3),能使肌蛋白合成速率达到峰值。挪威体育科学学院的研究表明,连续6周在晨跑前摄入6mg/kg体重的咖啡因,耐力表现提升12%,但需注意在赛前7天逐渐停用以避免耐受效应。

环境适应训练存在剂量阈值。在海拔2000米地区进行为期21天的渐进式训练,红细胞生成量可增加19%,但需配合铁剂补充(每日元素铁50mg)。高温适应训练的理想温度梯度应控制在32℃-35℃区间,每日暴露时间从30分钟逐步延长至90分钟,持续两周后汗液钠浓度可降低28%。

跑步效能的突破本质上是人体适应机制的精确操控。当技术动作的神经肌肉控制、能量代谢的精准调配、恢复再生的生物节律达成三位一体的协同,运动表现曲线将呈现指数级上升。那些在训练日志中精心记录的配速、心率、体感数据,最终会转化为赛道上每一个精准控制的代谢反应和力学输出。这或许就是现代运动科学赋予每位跑者的真正自由——通过认知升级突破生理局限。