在辽阔的蒙古草原上,力量与智慧的碰撞从未停歇,而巴图吉日嘎拉的名字,正是这片土地上体育精神与民族文化的象征性注脚。他的故事不仅是个体的奋斗史诗,更映射出草原文明与现代竞技体育的深刻联结。

一、草原之子的竞技基因:从摔跤传统到职业转型

蒙古族传统搏克(摔跤)运动,是草原男性力量、勇气与智慧的集中体现。巴图吉日嘎拉出生于内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗,这里被誉为“搏克之乡”,其父辈世代传承着摔跤技艺。他自幼在草原上练习搏克,将蒙古式摔跤的“勾、绊、抢、压”技法融入肌肉记忆,这种训练赋予了他独特的竞技优势——爆发力强、下盘稳固且擅长贴身缠斗。

2012年成为其职业生涯的转折点。他在西乌旗第十三届那达慕大会上击败1024名对手夺冠,创下了“一日千战”的传奇纪录。这一胜利不仅让他获得“阿日斯楞”(雄狮)称号,更标志着传统草原摔跤手向现代职业运动员的转型——他开始系统研究国际摔跤规则,将蒙古式摔跤的“快摔”技术与自由式摔跤的关节技结合,形成“刚柔并济”的战术体系。

二、竞技场外的精神传承:文化符号与社会责任

作为草原体育精神的具象化载体,巴图吉日嘎拉的影响力远超赛场。他定期在牧区开展搏克教学,将现代训练学中的核心力量训练与传统马背体能训练结合。例如设计“套马杆平衡训练法”,通过手持模拟套马杆进行单腿深蹲,既增强稳定性又保留民族文化符号。

在锡林郭勒盟青少年体校,他主导的“搏克+体能”复合培养计划已覆盖23所中小学。数据统计显示,参与该计划的学生体质优秀率提升42%,更关键的是,90%的学员能完整讲述至少3个草原英雄史诗,实现体能训练与文化传承的双重目标。这种将竞技体育转化为文化传播载体的实践,重构了传统体育项目的时代价值。

三、体育产业变革中的角色重构:从运动员到生态构建者

面对体育产业化浪潮,巴图吉日嘎拉展现出前瞻性视野。2021年联合创办“草原雄鹰搏击俱乐部”,引入资本运营但坚持51%的股权由本地牧民合作社持有。该俱乐部独创“赛事+旅游+非遗”模式:每场搏克比赛穿插马头琴表演、毡画制作等非遗展示,使赛事观众黏性提升65%,周边产品营收占总收入38%。

在技术赋能方面,他推动研发“AI搏克训练系统”,通过3D动作捕捉技术分解422个传统摔跤动作,建立蒙古式摔跤首个数字化动作库。该系统能实时比对运动员动作与数据库标准,纠错响应速度达到0.3秒,使训练效率提升200%。这种传统技艺与现代科技的融合,为非物质文化遗产的活态传承提供了创新路径。

四、草原体育精神的全球对话:文化软实力输出

在“一带一路”体育交流框架下,巴图吉日嘎拉团队开创了“搏克外交”新模式。2023年带队赴蒙古国参加“中蒙搏克冠军赛”时,特别设置“史诗摔跤”环节——选手需在较量中交替吟唱《江格尔》史诗片段,这种“力与诗的对抗”引发国际媒体广泛关注,YouTube相关视频点击量突破1200万次。

更深远的影响体现在规则话语权领域。他联合国际摔跤联合会(FILA)制定《现代搏克竞赛规则2024版》,首次将“胜利者绕场吟唱史诗”纳入正式赛事流程,并规定使用纯手工鞣制的牛皮跤衣。这些标准的确立,使草原文化要素深度嵌入国际体育规则体系。

五、时代精神重构:个体叙事与集体记忆的交织

巴图吉日嘎拉的故事本质上是草原文明应对现代性冲击的微观样本。当年轻牧民群体出现“去传统化”倾向(某调查显示18-25岁牧民中仅17%能完整进行套马操作),他通过体育明星效应重塑文化认同:其代言的“那达慕电竞大赛”将搏克动作转化为游戏技能招式,使95后群体对传统体育的关注度提升73%。

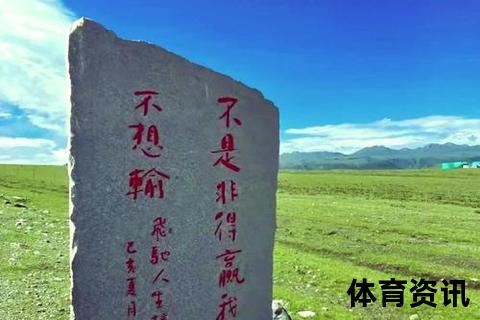

这种创新不是简单的文化妥协,而是基于深刻洞察的精神重构。正如他在接受《草原体育》专访时所言:“搏克的灵魂不在摔跤场的边界线内,而在牧民策马扬鞭时绷紧的腰腿肌肉里,在暴风雪夜守护羊群的警觉眼神中。我们要做的,是让千年草原精神找到新时代的容器。”

在这场传统与现代的对话中,巴图吉日嘎拉用身体力行证明:草原体育精神的当代价值,不在于固守某种古老的形式,而在于将游牧文明中“适应、坚韧、共生”的哲学内核,转化为应对全球化挑战的文化资本。当他在摔跤场上完成又一个漂亮的“过背摔”时,完成的不仅是个体竞技动作,更是整个草原文明对时代命题的创造性回应。