足球的魅力在于其包容性与成长性,无论是孩童的第一次触球,还是职业球员的战术博弈,每一步进阶都离不开科学的场地选择与系统的训练方法。从社区公园的草地球场到专业青训基地的设施配置,从基础球感训练到战术意识的打磨,足球学习的路径既需要清晰的规划,也需要对细节的精准把控。

一、场地选择:构建训练的基础框架

足球训练的效果与场地特性密切相关,不同阶段的球员需匹配对应的场地类型、材质与设施配置。

1. 场地类型与尺寸的适配性

五人制场地(25×15米至42×25米):适合儿童与初学者,小尺寸空间便于控球训练与快速攻防转换,减少体能消耗的同时提升触球频率。

七人制场地(45×65米至48×68米):作为过渡阶段,适合青少年培养团队协作与位置意识,其罚球区范围(距球门线10米)和9米罚球点设计强化了攻防转换的实战模拟。

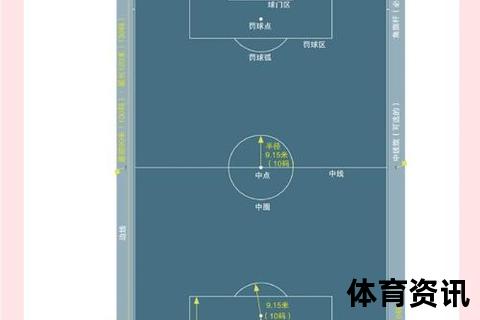

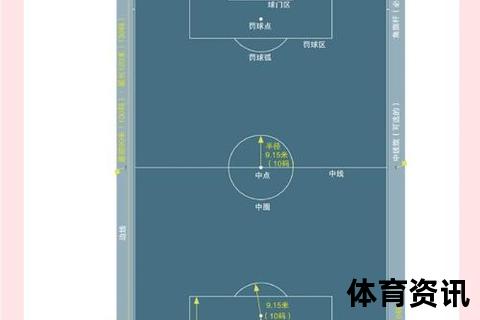

十一人制标准场(105×68米):适用于高阶训练与职业赛事,大禁区(40.32×16.5米)、小禁区(18.32×5.5米)及中圈(半径9.15米)的精准划分对战术执行要求极高。

2. 场地材质的科学选择

天然草:触感真实但维护成本高,需定期浇水、施肥及修补,适合职业俱乐部或高水平赛事。

人工草皮:耐磨性强且受气候影响小,基层填充橡胶颗粒可缓冲冲击力,适合社区训练与高频使用场景。

混合材质:部分专业场地采用天然草与人造纤维混合铺设,兼顾性能与耐用性,如欧洲顶级俱乐部的训练基地。

3. 配套设施的安全性考量

围栏高度需超过6米以防止球飞出,夜间训练需配置边线1.5米外的照明设施。

缓冲层设计(如人工草皮下铺设弹性垫)可降低关节损伤风险,排水系统需保证雨天训练的正常进行。

二、训练方法:从技术打磨到战术意识

足球训练需遵循“基础体能→技术精进→战术应用”的递进逻辑,结合动态与静态练习提升综合能力。

1. 基础阶段:球感与体能的双重塑造

触球练习:通过标志盘设置方形区域,进行定向触球(脚内侧/外侧切球)、半高球处理(正脚背颠球)及胸部停球,每组30秒至1分钟,每日3-5组。

协调性训练:德国青训体系中,利用敏捷梯、小跨栏等器材进行带球变向与节奏控制,提升步频与反应速度。

核心力量:平板支撑、侧桥等静态动作结合药球抛接,强化躯干稳定性。

2. 进阶阶段:技术细化与实战模拟

1v1突破训练:在5×5米区域内模拟攻防对抗,运用踩单车、马赛回旋等技巧,重点培养决策速度与身体假动作。

小组配合:3v2或4v3的小范围传切练习,强调一脚出球与无球跑动,参考巴萨训练中的“结构化情景重现”方法。

战术意识:通过视频分析典型赛事(如英超高位压迫案例),结合沙盘推演理解阵型转换(如4-3-3到4-5-1的防守收缩)。

3. 心理与恢复

心理韧性:赛前冥想与正向心理暗示可缓解紧张,日本青训中常采用“场景可视化”训练。

动态恢复:训练后进行筋膜放松与低强度有氧运动(如慢跑10分钟),结合冷水浴减少肌肉炎症。

三、青训体系:文化差异与路径选择

足球人才的培养深度依赖青训体系的设计,不同国家的模式折射出文化与社会资源的差异。

1. 东亚模式:精细化与竞争性

日本梯队选拔:U10开始“掐尖”,考核顺序为技术>球商>身体条件,私人俱乐部(如REGISTA FC)通过高强度对抗训练弥补身体劣势。

中国青训瓶颈:杨旭指出,国内青训在技术细节与比赛节奏上落后日本“不止一个时代”,建议引入欧洲模块化课程(如科化训练中的19周控球计划)。

2. 欧洲模式:专业化与多元化

德国协调性训练:柏林速度训练中心的60项课程涵盖敏捷梯、标志盘组合练习,强调“技术动作本能化”。

英国趣味启蒙:英足总U8训练以游戏化设计为主,如“鲨鱼抢球”“隧道传球”,激发低龄儿童兴趣。

3. 南美模式:街头足球的创造力

巴西与阿根廷的青训早期注重自由发挥,街头非标场地(如里约海滩足球)培养球员的即兴突破能力,与欧洲体系形成互补。

四、场地与训练的协同优化

1. 社区级场地:优先选择交通便利(如地铁1公里内)、配备更衣室与急救设备的场地,参考台北迎风足球场的多材质分区设计。

2. 职业级基地:需包含技战术分析室、体能恢复中心及标准化草皮养护流程,如切尔西科巴姆训练基地的设施配置。

3. 家庭辅助训练:利用便携器材(如反弹网、小型标志杆)进行居家控球练习,每日20分钟可提升球感。

足球学习是一场贯穿终身的旅程,从草根球场到职业绿茵,科学的规划与持续的热情缺一不可。无论是选择五人制场地的灵动空间,还是钻研巴萨式传控的战术精髓,每一步都需脚踏实地——因为足球的终极答案,永远在下一场训练的汗水与下一次比赛的拼搏之中。

相关文章:

文章已关闭评论!