在中国企业发展的历史长河中,德隆集团的崩塌犹如一颗流星划破夜空,其兴衰轨迹揭示了资本狂飙时代民营企业面临的系统性风险。这家曾掌控6家上市公司、横跨14个产业领域的资本巨擘,最终因资金链断裂在2004年轰然倒塌,其背后隐藏的战略逻辑与财务陷阱,至今仍具有深刻的警示意义。

一、扩张引擎:产业整合神话的致命诱惑

德隆的资本叙事始于1997年对新疆屯河、沈阳合金、湘火炬三家上市公司的控股,通过"产融结合"模式构建起覆盖水泥、汽车零部件、金融等领域的产业帝国。其战略核心在于"以资本并购驱动产业整合",试图通过控制产业链上下游企业实现规模效应。数据显示,2002年德隆系企业总资产突破200亿元,年均并购速度达20家企业/年,形成涉及200余家公司的庞大体系。

这种扩张模式建立在对传统产业效率提升的假设上。德隆曾测算,通过整合水泥行业可将区域市场占有率提升至70%,汽车零部件企业协同后毛利率预计增长8%-15%。但实际运作中,并购标的普遍存在资产质量差、盈利能力弱的问题。以湘火炬为例,其并购的26家汽车配件企业中,有15家净利润率不足3%,远低于行业平均水平。产业整合非但未能产生预期现金流,反而成为吞噬资金的"黑洞"。

二、资金链崩解:高杠杆运作的死亡螺旋

支撑德隆扩张的金融体系犹如精密设计的"永动机":以上市公司股权质押获取银行信贷,通过信托、证券等非银机构吸纳民间资金,再用新融资覆盖旧债本息。数据显示,德隆系企业平均融资成本高达18%,2003年财务费用占营业收入的比重突破35%,远超制造业企业10%-15%的安全阈值。

这种短债长投的资本结构存在致命缺陷。当2003年宏观调控收紧银根时,德隆在4个月内被迫偿还银行贷款17.3亿元,却未能获得新信贷支持。其流动资产周转率仅为0.8次/年,远低于美国同业的8次/年,导致68%的短期借款被用于长期项目投资。犹如穿上了"红舞鞋"的资本游戏,最终因流动性枯竭而失控。

三、战略迷失:多元化陷阱与主业空心化

德隆的产业布局呈现出典型的"机会主义扩张"特征。从最初的水泥、番茄酱加工,到后期涉足农业、旅游、金融等14个领域,业务间缺乏协同效应。2002年审计显示,其三大核心上市公司中,新疆屯河60%利润来自委托理财,湘火炬45%营收依赖关联交易,真实主业盈利能力薄弱。

这种"摊大饼"式扩张导致资源严重分散。德隆在农机领域的投资回收期长达7-10年,而对应的银行贷款期限仅3-5年。当2003年试图将农业产业链延伸至终端零售时,单季度资金缺口就达2.3亿元,迫使企业通过股票质押融资,陷入"借新还旧"的恶性循环。

四、制度困局:监管环境与文化基因的共谋

德隆的崩塌折射出特定历史阶段的制度缺陷。在金融压抑的背景下,民营企业融资渠道受限,被迫通过股权质押(最高质押率达93%)、私募融资(年化利率23%)等非常规手段获取资金。这种"灰色融资"模式虽短期内支撑了扩张,却累积了巨大的法律风险。

企业文化层面,"规模崇拜"与"速度情结"驱使管理层不断加注。唐万新提出的"行业三分论"(用3年时间做到行业前三)催生出激进的并购策略。2001-2003年间,德隆系企业平均并购溢价率达42%,显著高于市场25%的平均水平,这种非理性估值最终转化为沉重的商誉负担。

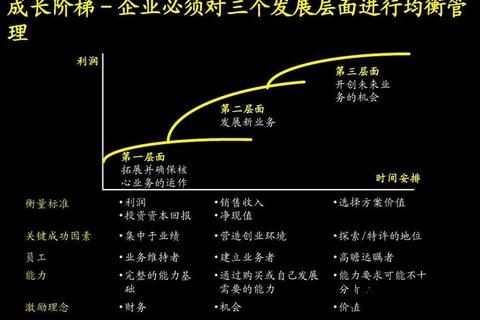

五、镜鉴启示:新经济时代的风险管控

德隆案例的当代价值在于揭示企业成长的边界法则。数据显示,其崩塌前夜流动比率已降至0.38,现金到期债务比仅为0.15,这些预警指标本应触发战略收缩。对比美国通用电气"金融+产业"模式的成功,核心差异在于后者始终保持了1:1的经营性现金流与投资支出比。

当前产业变革中,企业更需建立动态风险监测体系。建议将"融资集中度"、"期限错配系数"、"主业现金流覆盖率"纳入战略决策模型,同时构建逆周期缓冲机制。正如管理学家沃伦·本尼斯所言:"真正的战略家不是预测未来,而是构建能够承受意外冲击的组织韧性。

德隆的陨落并非偶然的财务事故,而是战略野心与财务纪律失衡的必然结果。在资本与实业的永恒博弈中,这个案例始终提醒着后来者:企业的生命线不在于规模扩张的速度,而在于现金流创造的质量。当舞池的音乐停止时,唯有手持真金白银者方能从容退场。