一双跑鞋,是跑者与地面对话的媒介,也是运动表现的隐形推手。从马拉松赛道到城市街道,每一步的舒适与安全,都取决于足型与功能的精准匹配。本文将拆解跑鞋选购的五大核心逻辑,让科学选择成为跑步体验的基石。

一、足型解码:从“湿脚印”到步态轨迹

需求场景:新手常因足弓误判导致足底筋膜炎或膝盖损伤。

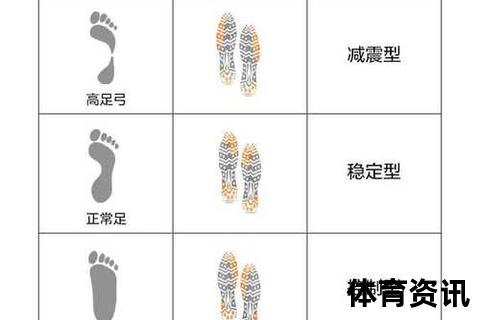

1. 足弓分类:通过湿脚印实验(脚掌浸湿后踩纸)可识别三种足型:

2. 步态追踪:通过旧鞋磨损分析步态偏差。前掌内侧磨损多为内翻(高足弓),外侧磨损则提示外翻(扁平足)。专业跑者可借助3D足压测试仪获取动态数据。

二、体重分级:被忽视的选购核心参数

误区警示:90%跑者忽略体重与跑鞋级别的关联,导致缓震失效。

| 体重区间(男/女) | 跑鞋级别 | 代表产品 |

|-|||

| ≤55kg/45kg | 入门级 | 必迈10K(单层EVA中底) |

| 55-70kg/45-55kg| 次顶级 | 美津浓Wave Rider(U4ic复合中底) |

| ≥70kg/55kg | 顶级 | 亚瑟士Kayano(FlyteFoam+凝胶双重缓震) |

三、功能技术解剖:中底革命的科学密码

技术解析:中底材料决定80%的跑鞋性能,需关注两大维度:

1. 缓震体系:

2. 支撑系统:

选购测试法:

四、场景化适配:从公路到山地的功能切换

环境变量:不同地表反作用力差异可达2.5倍

| 场景 | 技术重点 | 代表产品 |

|--||-|

| 公路/跑道 | 高缓震+耐磨橡胶(硬度>70C) | 亚瑟士GT-2000(AHAR+外底) |

| 跑步机 | 轻量化(<300g/只)+透气 | 耐克Free RN(网眼占比>60%) |

| 越野地形 | 深齿纹(深度>4mm)+防穿刺 | Salomon Speedcross(Contagrip技术) |

五、动态试穿法则:超越尺码的终极验证

实证方法:

1. 时间选择:下午4-6点试穿(脚部膨胀率达3%)

2. 空间预留:脚趾距鞋头1.2cm(约半拇指宽度),系紧鞋带后足跟可插入食指

3. 动态测试:

4. 磨合观察:首次跑步距离≤5km,关注足弓支撑区是否出现压迫性红斑

技术品牌矩阵:从实验室到赛道的选择逻辑

| 品牌 | 技术优势 | 适配人群 |

|--|--|-|

| 亚瑟士 | Gel缓震胶(冲击吸收率85%)| 大体重/长距离跑者 |

| Hoka One One | 滚动平衡技术(减少20%能耗)| 追求效率的竞速跑者 |

| 必迈 | 碳板临界点设计(刚性平衡)| 进阶马拉松训练者 |

| 索康尼 | Speedroll快速过渡结构 | 步频>180的节奏跑者 |

跑鞋的“第二层皮肤”哲学

选择跑鞋的本质,是在生物力学与材料科学之间寻找平衡点。2025年跑鞋市场呈现两大趋势:3D打印定制化鞋楦技术渗透率提升至15%,智能传感中底可实时监测步态数据。建议跑者每800公里更换跑鞋(中底压缩形变>30%即失效),让科技真正服务于每一公里的奔跑艺术。