在体育竞技领域,精确的体重管理常成为影响运动员竞技状态的关键因素。当一位举重选手的体重显示为74kg时,教练团队需要快速将其转换为中国民众更熟悉的市斤单位,以便制定科学的饮食方案和训练计划。这种单位转换不仅是数字的简单翻倍,更关系到运动员能否精准匹配参赛级别、优化身体机能等专业决策。

一、公斤与斤的计量体系解析

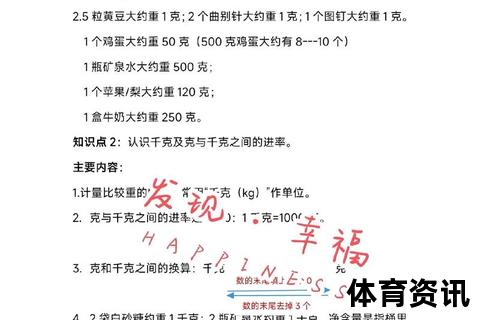

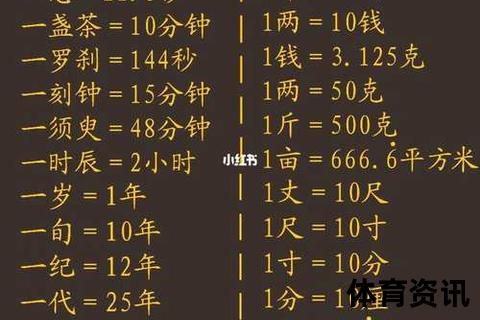

公斤(kg)作为国际单位制中的质量基准,1公斤的定义与法国塞夫尔保存的国际千克原器直接关联,其物理意义对应普朗克常数为6.62607015×10⁻³⁴ J·s时的质量单位。而市斤作为中国传统的度量衡,自秦朝商鞅方升制度确立后,经历了多次标准化调整,最终在1959年国务院《关于统一计量制度的命令》中明确1市斤=500克。

两种单位体系的差异体现在:

1. 应用场景:公斤通行于国际赛事、科研数据及商品贸易,市斤则主导国内大众消费市场

2. 换算精度:1公斤=2市斤的绝对换算比例(74kg=148市斤)消除了四舍五入误差

3. 文化认知:国内民众对"斤"的感知更直观,如职业拳击手需控制体重在"148斤以下"的表述更易理解

二、体育场景中的快速换算方法论

核心公式:市斤数=公斤数×2

此公式在田径、举重等需要精确划分体重级别的项目中具有决定性作用。例如:

进阶计算技巧:

1. 分步心算法:将74kg拆分为70kg×2=140市斤与4kg×2=8市斤,合计148市斤

2. 逆向验证法:148市斤÷2=74kg,确保换算结果无偏差

3. 区间速查表:建立60-90kg对应120-180市斤的对照表,适用于多运动员群体管理

三、单位转换的竞技价值延伸

1. 营养摄入控制:蛋白质摄入量常按"克/公斤体重"计算,74kg运动员每日需148g蛋白质,对应市斤体系更易量化食材采购

2. 训练负荷设计:杠铃片标注的20kg(40市斤)帮助教练快速组合训练重量

3. 伤病预防分析:篮球运动员的BMI指数计算需准确转换身高(米)与体重(市斤)单位

四、国际视野下的计量协同

在国际赛事筹备中,计量单位转换体现着专业化程度:

从东京奥运会举重冠军吕小军的77kg级(154市斤)到UFC选手张伟丽的52kg草量级(104市斤),精确的体重控制背后是公斤与市斤体系的完美协同。这种计量智慧既保留了中华传统度量衡的文化基因,又实现了与国际体育标准的无缝对接,成为竞技体育科学化进程中的重要注脚。