乒乓球运动中,旋转是决定比赛节奏的核心要素之一。当对手的球拍与球接触的瞬间,胶皮颗粒的形变与摩擦方向便赋予了乒乓球千变万化的旋转特性,这种看似微小的物理变化,往往能让业余选手在接发球时产生超过30%的失误率。职业运动员的旋转制造能力更可达每分钟9000转以上,相当于汽车发动机曲轴的旋转速度。

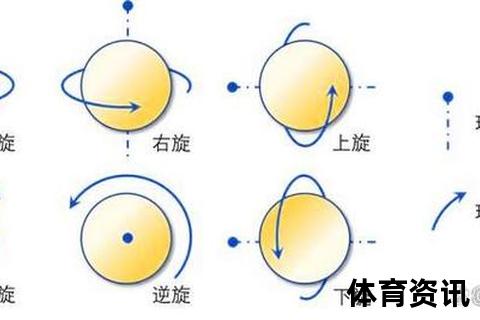

一、旋转的本质与视觉识别体系

胶皮与球的相互作用遵循库伦摩擦定律,当拍面与球体接触角度小于45度时,摩擦分量将占据主导地位。上旋球的典型特征是球体顶部向前旋转,飞行轨迹呈现明显的前冲弧线,落地后会产生向上反弹的"加速效应"。专业测试数据显示,中等力量制造的上旋球,转速可达每分钟5000转,接球时若拍面角度误差超过5度,回球出界概率将提升至78%。

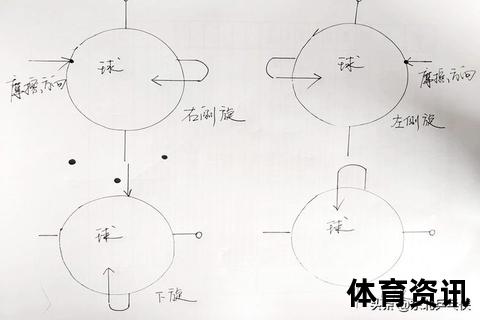

判断旋转类型的关键在于观察对手触球瞬间的挥拍轨迹:下旋球通常伴随由后向前的切削动作,球拍运行轨迹与台面呈10-20度夹角;侧旋球则表现为横向挥拍,拍头轨迹平行于球网方向。国际级裁判培训教材指出,85%的旋转信息可通过触球瞬间的拍面角度和挥拍方向进行预判。

二、力学破解的三大核心法则

应对强下旋的搓球技术需遵循"薄摩擦"原则,拍面后仰角度控制在30-45度之间,发力方向与来球旋转轴形成90度正交。日本乒乓球研究所的实验表明,当搓球撞击分量占比40%、摩擦分量60%时,回球过网的成功率最高。触球点应选择球体后中下部,挥拍轨迹模拟"铲雪"动作,确保有效抵消旋转动能。

处理侧旋球时,需建立三维空间应对模型。面对右侧旋来球,接球线路应向对手正手大角度偏移15-20厘米,拍面方向调整系数为旋转强度的1.2倍。德国国家队教练组开发的"旋转对冲训练法"要求运动员在接球时,主动制造反向侧旋,通过旋转矢量叠加实现旋转中和。

速度与旋转的平衡方程表明,当回球转速达到来球的120%时,可形成有效的旋转压制。中国乒乓球队科研团队通过高速摄影分析发现,马龙在接侧上旋球时,拍面接触时间控制在0.02秒以内,通过瞬间加速摩擦实现旋转反转,这种技术可使回球转速提升至原始旋转的1.5倍。

三、战术层面的空间博弈策略

落点控制是破解旋转的高级战术,将回球线路长度缩短20%可使对手旋转效能降低40%。根据乒乓球动力学模型,当回球落点距球网1.5米时,旋转衰减系数达到峰值。瑞典名将瓦尔德内尔的经典战术就是通过压制对手反手小三角区域,使对方的强旋转技术无法完整施展。

旋转预判训练系统应包含多维度信息采集:听觉捕捉击球声响的频谱特征,职业选手能通过声音频率差异分辨70%的旋转类型;视觉聚焦对手持拍手的腕部微动作,专业研究表明前臂旋转角度每增加10度,旋转强度提升15%;触觉记忆库需积累2000次以上的多球训练数据,形成神经肌肉的条件反射。

顶级运动员的旋转应对案例显示,张继科在2016年奥运会接奥恰洛夫下旋球时,采用"二次加速"技术:首次触球化解70%旋转,0.3秒后的二次微调完成旋转方向转换。这种分层处理技术使回球旋转强度保持在可控范围内,同时保证回球质量。

掌握旋转的本质规律需要建立科学的分析框架和系统的训练方法。建议采用"三维旋转训练仪"进行定量化练习,该设备可实时显示旋转轴心偏转角度和转速数据。每周进行3次专项多球训练,每次处理不同类型旋转球500个,持续6周后,接旋转球成功率可提升55%以上。记住,破解旋转的本质是力学原理与战术智慧的结合,当你能将每个来球分解为旋转矢量方程时,就真正掌握了乒乓球运动的微观控制权。