在全球化浪潮与地缘政治交织的今天,国家间的竞争与合作往往呈现出多维度特征。中国与荷兰这两个地理位置相距遥远、经济体量悬殊的国家,却在半导体与足球两大看似无关的领域形成了独特的竞合格局。一边是尖端科技的封锁与突围,另一边是绿茵场上的交锋与互鉴,这种双重叙事背后,折射出国际关系中的复杂张力与共生可能。

一、半导体博弈:技术壁垒下的攻守之道

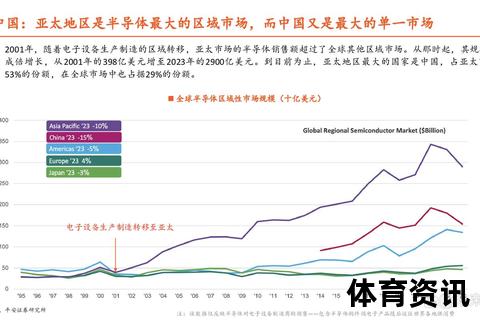

荷兰凭借全球光刻机巨头ASML的技术垄断,成为半导体产业链的“守门人”。2023年荷兰将浸润式光刻系统纳入出口管制,直接冲击中国14纳米以下先进制程芯片的研发。ASML在中国市场的销售额占其全球业务的15%,而中国市场对成熟制程芯片的需求恰好填补了欧洲汽车产业的产能缺口。这种矛盾凸显了技术封锁的双刃剑效应——ASML前总裁温宁克直言,限制政策“只会推动中国加速自主研发”。

中国半导体产业以国产替代为突破口,上海微电子的28纳米光刻机已进入生产线,龙芯中科、长江存储在芯片设计及存储领域取得突破。这种“封锁倒逼创新”的路径,与荷兰ASML因美国施压导致市值蒸发600亿欧元的困境形成镜像。两国在半导体领域的博弈,本质上是一场关于技术主权与全球供应链重构的拉锯战。

二、足球竞合:青训体系与商业化的路径碰撞

足球领域的中荷互动则呈现出另一种生态。历史上唯一一次国家队A级赛交锋中,中国队0:2负于荷兰,但近年来两国在青训领域的合作日益密切。2024年中国足协派遣13名教练赴荷兰学习,涵盖埃因霍温、阿尔克马尔等俱乐部的青训体系,这种“师夷长技”的模式与半导体领域的技术追赶形成有趣对照。

荷兰足球以“全攻全守”战术哲学闻名,其青训体系强调位置轮转与创造性思维,阿贾克斯学院被誉为“球星工厂”。反观中国,2005年“超白金一代”昙花一现的教训暴露出青训断层问题,而今中超联赛商业化程度已位列全球第六,但外援依赖症与本土球员成长缓慢的矛盾依然突出。荷兰驻华教练弗兰克·范布鲁根曾指出:“中国足球需要将商业化收益转化为青训投入,而非短期成绩焦虑。”

三、供应链竞合下的文化解码

半导体与足球的竞合背后,隐藏着更深层的文化逻辑。荷兰作为“海上马车夫”的后裔,其商业基因孕育出ASML“技术全球主义”与足球“开放式创新”的双重特质;而中国“集中力量办大事”的体制优势,在芯片自主化与足球改革中均得到体现。

值得注意的是,两国在产业链协作中呈现微妙互补:ASML需要中国市场消化成熟制程设备,中国足球则借助荷兰经验重构青训体系。这种“对抗中的依存”恰如荷兰画家埃舍尔的矛盾空间版画——看似对立的元素实则构成动态平衡。

四、未来图景:竞合新局的三个关键变量

1. 技术扩散速率:中国半导体若在DUV光刻机领域实现突破,或将重塑全球设备供应格局;荷兰则需权衡政治压力与商业利益,避免“去中国化”导致的产能过剩。

2. 足球人口基数:中国拥有2000万青少年足球参与者,若能将规模优势转化为荷兰式的精英培养机制,可能催生新一代“黄金阵容”。

3. 地缘政治缓冲:中荷在RCEP与欧盟框架下的对话机制,或为半导体标准制定、足球人才交流提供“去政治化”空间。

从光刻机的纳米精度到足球场的毫米越位,中荷竞合揭示了一个真理:全球化时代的国家竞争,已从单一领域的零和博弈转向多维生态的共生演化。半导体博弈中的“卡脖子”危机,与足球改革中的“归化困境”,本质都是对自主创新能力的终极考验。未来,谁能将压力转化为跨领域协同进化的动力,谁就能在攻守易势中掌握先机。