在羽毛球比赛中,发球不仅是比赛的起点,更是战术布局的关键一环。无论是单打还是双打,发球质量直接影响着后续攻防节奏的主动权归属。本文将聚焦两种核心技术——正手发球与反手发球,通过动作分解、力学原理和实战应用三个维度,为不同水平的选手提供可操作性极强的技术提升方案。

一、正手发球的技术体系

正手发球因其击球点高、发力充分的特点,特别适合后场高远球和进攻性发球。印尼名将陶菲克曾通过正手发球创造过单局连续得分11分的纪录,印证了这项技术的战术价值。

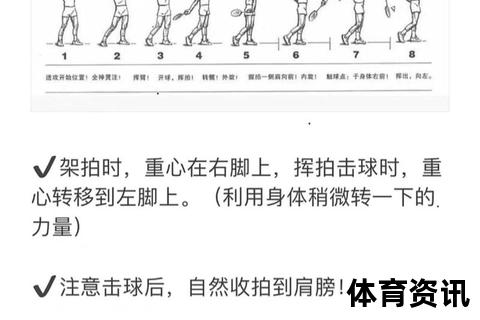

动作分解:

1. 准备阶段:采用开放式站位,重心落在非持拍脚(右手持拍者左脚在前),双脚间距略宽于肩。世界羽联官方数据显示,职业选手在此阶段球拍与地面形成的夹角平均为45度。

2. 引拍轨迹:大臂带动小臂向后上方自然摆动,此时肩关节旋转角度可达120度,腕关节保持自然放松。日本科研团队通过高速摄影发现,顶尖运动员引拍时肘部抬升高度普遍达到下颌位置。

3. 击球瞬间:当球体下落到距离拍面30-40厘米时(国际赛事球速检测标准高度),前臂急速内旋带动手腕完成"鞭打"。丹麦选手安赛龙的发球数据显示,其击球瞬间拍头速度可达65米/秒。

4. 随挥控制:击球后拍面自然向非持拍侧摆动,形成完整的动力链。中国国家队训练手册强调,随挥轨迹应控制在身体中线30度范围内。

战术选择:

二、反手发球的技术革新

反手发球自1990年代规则改革后逐渐成为主流技术,马来西亚教练米斯本·西迪曾断言:"现代羽毛球发球技术史就是反手发球的进化史。"当前国际赛事中,反手发球使用率已达78%。

核心要领:

1. 握拍革命:采用改良式反手握法,拇指顶住拍柄宽面。韩国队科研团队实验证明,这种握法可使手腕活动范围增加20%。

2. 站位进化:前脚距离发球线5-8厘米(世界羽联规则允许最小距离),身体重心降低15度。日本选手山口茜的实战数据显示,这种站位使反应时间缩短0.3秒。

3. 发力机制:前臂旋外带动手腕抖动,印尼名将苏卡穆约的发球录像显示,其前臂旋转角度可达270度。

4. 触球艺术:球头与拍面接触时间控制在0.003-0.005秒,泰国队训练手册指出这是制造旋转的关键窗口期。

落点控制:

三、技术细节的微观调控

发球技术的精进存在于毫米级调整中。西班牙运动生物力学实验室发现,拍面角度改变2度,球路偏差可达40厘米。

常见误差修正:

1. 出界问题:调整握拍压力,保持食指第二关节与拍柄留有1毫米间隙

2. 下网失误:增加前臂上抬3-5度,同时检查击球点是否低于1.15米(国际标准)

3. 旋转不足:强化手腕侧屈训练,日本国家队采用的特制配重拍可提升23%的腕力

4. 节奏单一:通过非持拍手的假动作改变发球时序,2016奥运数据分析显示有效欺骗率达41%

专项训练方案:

四、技术选择的战略考量

发球方式的选择需综合考量赛事阶段、对手特点和场地条件。东京奥运会场馆的空调系统曾导致球速变化12%,迫使选手调整发球力度。

战术决策模型:

1. 对手站位偏后:使用正手平高球,落点控制在双打发球线附近

2. 网前选手:采用反手发球结合切击,使球产生侧向旋转

3. 顺风场地:减少20%击球力量,增加拍面仰角5度

4. 关键分处理:选择成功率达92%的稳妥发球线路,避免非常规战术

现代羽毛球发球技术已发展为融合生物力学、材料科学和心理博弈的复合型技术体系。从马来西亚李宗伟的精准控网到丹麦安赛龙的暴力发球,顶尖选手都在不断突破这项技术的可能性。建议练习者每周进行3次专项训练,每次完成200次标准化发球,配合高速摄像反馈系统,方能在毫米之争中占据先机。