在健身房里,一个令人困惑的现象正在蔓延:部分健身爱好者投入大量时间进行胸肌训练,肌肉围度却不见增长,甚至出现胸肌越练越薄、线条模糊的异常状况。这种反直觉的结果背后,往往隐藏着科学认知的偏差与训练逻辑的陷阱。从解剖学角度分析,胸大肌作为人体前侧面积最大的表层肌群,其生长受力学刺激、营养代谢、神经募集效率等多重因素影响,盲目训练不仅无法激活增肌潜能,反而可能导致肌肉代偿性萎缩。

一、胸肌萎缩的四大训练陷阱

1. 动作模式失衡:代偿链的恶性循环

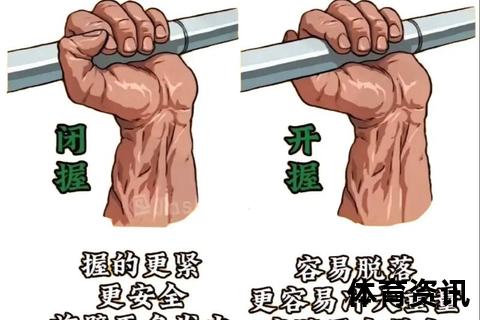

许多训练者过分追求卧推重量,导致肩胛骨稳定性缺失、肘关节过度外展。三角肌前束和肱三头肌会接管80%以上的发力。长期代偿下,胸大肌肌纤维因未获得有效机械张力而进入"休眠状态",代谢活性降低,最终引发功能性萎缩。数据显示,错误卧推动作模式下,胸肌实际受力仅为标准动作的37%。

2. 强度与容量的双重失控

部分健身者迷信"每日必练胸肌"的信条,导致肌肉处于持续性微损伤状态。研究证实,胸大肌超量恢复周期需72小时,高频训练会引发皮质醇水平上升,促使肌肉分解代谢加速。更隐蔽的风险来自单一动作重复(如仅做平板卧推),这会限制胸肌不同束的协同发展。例如,上胸薄弱者持续进行中胸训练,可能引发肌力分布失衡,造成视觉上的"塌陷"假象。

3. 营养供给与能量代谢失调

脏增肌(Dirty Bulking)策略在健身圈盛行,高热量摄入伴随大量精制碳水与饱和脂肪。这种模式虽能短期提升体重,但脂肪堆积会掩盖肌肉轮廓,造成"胸肌变小"的视觉误差。科学增肌要求每日热量盈余控制在300-500大卡,蛋白质摄入需达1.6-2.2g/kg体重,以保障肌纤维修复的氨基酸供应。

4. 神经-肌肉连接失效

当训练者长期使用固定器械(如史密斯机)时,稳定肌群参与度降低,胸肌本体感受器的激活阈值升高。自由重量训练中,胸肌的神经募集效率比器械训练高42%,这是突破平台期的关键。忽视顶峰收缩(如卧推时肘关节未锁定)会导致肌纤维收缩不完全,削弱代谢压力积累。

二、科学增肌的三大核心策略

1. 动作模式的精准重构

2. 周期化训练体系设计

3. 代谢环境的系统性调控

三、女性练胸的特殊考量

女性健身者常陷入"练胸会缩胸"的认知误区。实际上,体积取决于脂肪含量,而胸肌厚度增加可改善支撑力。针对不同胸型需制定差异化方案:

器械选择上,女性更适合哑铃训练(活动度比杠铃高27%),可降低肩关节压力。蝴蝶机夹胸时,将把手调至与肩同高,保持肘部微屈,能精准刺激胸肌内侧。

四、突破瓶颈的实战方案

8周胸肌重塑计划示例

以60%1RM进行5×12哑铃卧推,组间休息90秒,重点强化动作模式。

加入递减组训练:杠铃卧推(8RM)→立即接哑铃推举(12RM)→绳索夹胸(15RM),循环3组。

采用5×5大重量训练,配合离心收缩(下降4秒),每周递增2.5%负荷。

监测指标方面,除围度测量外,可通过"胸肌收缩硬度测试"评估进展:用力收缩时用拇指按压胸肌中部,硬度每增加10%,对应肌原纤维肥大增长约7%。

在健身这场身体改造工程中,胸肌的形态变化如同精密仪表,每个数据波动都在诉说着训练逻辑的优劣。破解"越练越小"的悖论,本质上是对人体运动科学的敬畏与遵循。当训练者将盲目热情转化为系统认知时,那扇通往理想体魄的大门,终将在理性之光的照耀下缓缓开启。