在足球世界的版图上,“迪纳摩”(Dynamo)是一个跨越国界与文化的神秘符号。它既是一类俱乐部的代称,也是历史、政治与体育精神的复杂交织体。从基辅到柏林,从莫斯科到休斯敦,这个词汇以不同的姿态活跃于绿茵场,而其背后的故事远比字面含义更为深邃。

词源追溯:从电力革命到体育图腾

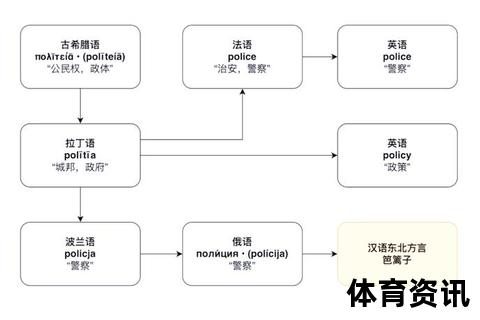

“迪纳摩”一词的拉丁语拼写为Dynamo,其根源可追溯至古希腊语“δύναμις”(Dynamis,意为“力量”)与拉丁语“motio”(运动)的结合,直译为“运动中的力量”。这一词汇的现代流行与19世纪电力革命息息相关:1831年,英国物理学家迈克尔·法拉第发明直流发电机,并将其命名为“Dynamo”,象征机械运动转化为能量的过程。这种技术突破不仅推动了工业发展,也为体育领域注入了新的象征意义——力量与动力的永恒循环。

在苏联时期,“迪纳摩”被赋予更宏大的使命。1923年,苏联秘密警察机构(契卡)领导人捷尔任斯基推动成立“迪纳摩体育协会”,其名称既呼应发电机的能量意象,又暗含“通过运动强化国家力量”的政治隐喻。莫斯科发电机厂工人列昂尼德·内多利亚-贡恰连科的提议,最终让“迪纳摩”成为苏联国安系统体育组织的代称,其标志性的“D”字形徽章至今仍是力量与纪律的象征。

历史嬗变:从政治工具到足球名片

苏联时期的迪纳摩体系不仅是体育组织,更是国家机器的延伸。俱乐部隶属内务部或克格勃,成员多来自警察、军队等强力部门,训练与比赛均服务于意识形态宣传。例如,莫斯科迪纳摩在1923年成立时,直接由政治保卫局资助,其首场足球赛对手正是日后演变为莫斯科斯巴达克的前身球队,暗含体制内外的微妙竞争。

随着苏联影响力的扩张,“迪纳摩”模式被复制到东欧卫星国。前东德的柏林迪纳摩与德累斯顿迪纳摩、前南斯拉夫的萨格勒布迪纳摩(现克罗地亚)等,均成为当地足球版图的核心力量。这些俱乐部虽脱胎于苏联体制,却在冷战结束后逐渐剥离政治属性,转型为市场化运营的竞技实体。例如,基辅迪纳摩凭借13次苏联联赛冠军、2次欧洲优胜者杯冠军的辉煌战绩,成为乌克兰独立后的国家骄傲。

多语境应用:全球化时代的多元诠释

“迪纳摩”的全球化传播催生了截然不同的文化注解:

1. 东欧:历史遗产与民族认同

在乌克兰、克罗地亚等地,迪纳摩俱乐部常被视为抵抗与团结的象征。例如,萨格勒布迪纳摩在1990年代南斯拉夫内战期间,成为克罗地亚独立的标志性符号,其球迷组织“坏男孩”以激进民族主义立场著称。而第比利斯迪纳摩通过青训体系培养出克瓦拉茨赫利亚等球星,助力格鲁吉亚首次跻身欧洲杯正赛,成为小国足球逆袭的范本。

2. 北美:商业命名与城市符号

美国职业大联盟的休斯敦迪纳摩则与苏联历史毫无关联。其名称源于休斯敦“能源之都”的城市定位,以“发电机”隐喻球队的活力。这种去政治化的命名策略,凸显了迪纳摩品牌在商业体育中的普适性。

3. 竞技哲学:力量美学的延续

尽管地域背景各异,迪纳摩俱乐部普遍强调体能、纪律与高压逼抢。例如,基辅迪纳摩在苏联时期以“快速反击+身体对抗”著称,而萨格勒布迪纳摩则延续了东欧足球的强硬风格。这种共性既源于历史传承,也反映了足球战术中“力量派”的持久生命力。

文化冲突与当代挑战

迪纳摩俱乐部的双重身份——历史遗产承载者与现代竞技实体——常引发争议。柏林迪纳摩因东德时期受斯塔西(秘密警察)庇护、屡次争议性夺冠,至今仍被部分球迷视为“体制足球”的污点。而在俄乌冲突背景下,顿涅茨克矿工(虽非迪纳摩系,但同属东欧体制足球代表)被迫迁离主场,其生存困境折射出地缘政治对足球的深刻影响。

迪纳摩品牌的商业化也面临挑战。例如,莫斯科迪纳摩在苏联解体后一度陷入财政危机,直至俄气公司注资才重焕生机。如何在保持历史底蕴的同时吸引新一代球迷,成为这类俱乐部的共同课题。

超越名称的足球史诗

“迪纳摩”早已超越一个简单的俱乐部名称,成为解读足球与政治、文化关系的密钥。从法拉第的实验室到东欧的绿茵场,从冷战铁幕到全球化时代,它的故事既是电力革命的余晖,也是体育如何被塑造、被争夺的缩影。当克瓦拉茨赫利亚在欧洲杯上突破葡萄牙防线时,他脚下的皮球不仅承载着格鲁吉亚的梦想,也延续着一个词汇跨越两个世纪的传奇。