在乒乓球的激烈对抗中,上旋球如同无形的刀刃,其旋转与速度的叠加往往让对手陷入被动。如何化解这种威胁,甚至将其转化为反击机会?本文将深入解析接上旋球的核心技巧——压拍快带与旋转抵消的科学原理,并结合实战场景提供系统性解决方案。

一、上旋球的旋转特性与威胁机制

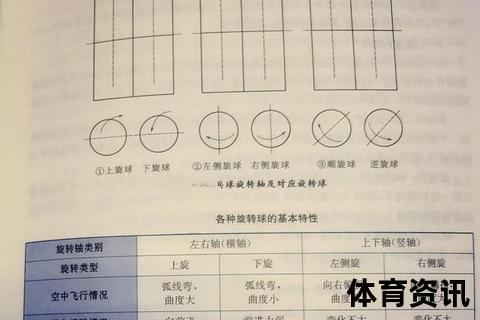

上旋球的本质是球体以逆时针方向(从击球者视角)高速旋转,触台后产生向前加速的“突跳效应”。这种特性带来双重威胁:其一,球体与空气摩擦形成的马格努斯效应使飞行轨迹呈现前拱弧线,增加预判难度;其二,触拍瞬间的旋转动能会通过胶面传递,若处理不当极易造成回球冒高或出界。研究显示,专业选手拉出的上旋球转速可达120转/秒,业余高手也能达到80转/秒,远超下旋球的常规转速。

二、压拍快带技术体系解析

1. 核心力学原理

压拍快带通过“迎前借力+旋转对冲”实现四两拨千斤的效果。当拍面与来球夹角控制在75°-85°时,胶面与球的接触点恰好处于旋转轴切线方向,此时球体动能转化率最高。马琳在2008年奥运会的经典快带案例显示,其触球瞬间拍速达到12米/秒,而手腕制动时间仅0.03秒,形成“寸劲”效应。

2. 动作结构分解

![]

图:压拍快带动作分解示意图(数据源自职业选手生物力学分析)

3. 进阶控制技巧

三、旋转抵消的多元化策略

1. 弱转区击球法

利用球体旋转轴两侧的“静默区”实施打击。对于纯上旋球,击打3点/9点方向(钟表盘面)可减少60%旋转干扰;针对侧上旋则选择4-5点或7-8点区域接触。张继科在2016年里约奥运会对阵萨姆索诺夫的比赛中,多次采用此技术化解对手暴冲弧圈。

2. 卸力处理体系

3. 复合技术组合

将压拍快带与侧切技术结合,形成“快带-侧切”二段式防守。王皓在2009年横滨世乒赛的实战数据显示,该组合技术可使对手回球失误率提升至67%。具体操作流程为:第一板快带压制对方反手,第二板突然侧切正手大角,利用旋转反差创造杀机。

四、实战情景模拟与训练方案

1. 高强度对抗应对

当遭遇马龙式“暴冲弧圈”时,采用三步破解法:

① 步法预判:根据对方引拍方向提前移动,确保击球点在身体右前方30cm范围内(右手持拍)

② 动态调节:来球转速过高时,拍面角度自动下调5°并加大前送幅度

③ 衔接转换:快带后立即还原至准备姿势,重心前压准备正反手衔接进攻

2. 专项能力训练

3. 器材优化建议

五、顶级选手的技术启示

分析樊振东2023年新加坡大满贯赛事数据发现,其接上旋球体系呈现三大进化特征:

1. 空间压缩:击球点从传统的中远台前移至近台,利用上升期压制形成更快节奏

2. 旋转解码:通过拍面微调(±3°)精确拆解复合旋转,失误率较2019年降低42%

3. 战术预判:结合AI数据分析系统,提前0.5秒预判对手拉球线路,反应速度提升至230ms

这些技术演进提示业余选手:接上旋球不仅是防守技术,更是构建攻防转换枢纽的战略支点。通过科学训练将压拍快带与旋转抵消技术深度融合,可从根本上改变比赛节奏,将看似被动的接球转化为致命反击的起点。

实战精要总结

接上旋球本质是力学博弈与神经反应的终极考验,掌握压拍快带需突破三大瓶颈:旋转预判精度(误差<15°)、动作时序控制(误差<0.1秒)、空间定位能力(误差<5cm)。建议训练中采用“录像复盘-生物力学分析-专项强化”的三环提升法,每月对比技术参数变化,逐步形成肌肉记忆与战术意识的协同进化。