当篮球场上的精准三分遇上音乐界的创作天王,看似毫不相干的两人却因一张“明星脸”结下不解之缘。凯尔·科沃尔与周杰伦的关联,既是跨文化的幽默碰撞,也是体育与娱乐交融的典型案例。

一、绰号起源:从“撞脸”到文化符号

2010年代初期,随着NBA在中国市场的深入推广,中国球迷发现了一个有趣的现象:亚特兰大老鹰队的白人射手凯尔·科沃尔(Kyle Korver)与华语乐坛巨星周杰伦的五官轮廓高度相似。这种面部特征的巧合性重合——包括窄长脸型、微凸的颧骨以及标志性笑容——迅速在社交媒体引发热议。有球迷将两人的照片并置对比,调侃科沃尔是“美国周杰伦”,而周杰伦则成了“亚洲科沃尔”。

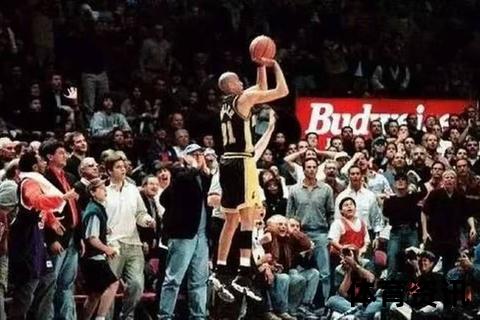

更深层的关联则来自职业特质的共鸣。科沃尔以三分球精准著称,生涯三分命中率42.9%,曾连续127场命中三分创造历史纪录;周杰伦则以音乐创作中的“节奏感”与“精准度”闻名。球迷戏称:“科沃尔投篮如周杰伦写歌,都是艺术级的计算与控制。”

二、文化破圈:体育与娱乐的跨界对话

这一绰号的流行,折射出全球化背景下文化符号的流动性。NBA在中国拥有庞大粉丝基础,而周杰伦作为亚洲流行文化标杆,两者的结合创造出独特的“梗文化”:

1. 语言游戏:科沃尔的英文名“Kyle”与“周杰伦”无直接关联,但球迷通过“美版周杰伦”的标签,将地域差异转化为语言趣味。

2. 形象反差:科沃尔的白人运动员身份与周杰伦的亚洲音乐人形象形成戏剧性对比,强化了记忆点。有媒体评价:“这是东西方审美的一次意外交汇。”

3. 粉丝共创:中国球迷自发制作对比图、剪辑视频,甚至将科沃尔的三分集锦配上周杰伦的《本草纲目》,形成二次创作热潮。

三、职业生涯的平行叙事

尽管领域迥异,科沃尔与周杰伦的成长轨迹却存在微妙呼应:

| 维度 | 凯尔·科沃尔 | 周杰伦 |

|-|||

| 起点 | 2003年次轮第51顺位被选中,初期被质疑“只会投三分” | 2000年出道时因“咬字不清”遭唱片公司拒绝 |

| 逆袭之路 | 从“单换打印机”的替补(2003年交易价值仅12.5万美元)成长为全明星射手 | 从餐厅弹琴到专辑《Jay》一鸣惊人,打破华语乐坛格局 |

| 职业 longevity| 17年NBA生涯,39岁退役时仍保持40%三分命中率 | 出道25年持续创作,跨界电影、电竞等领域,保持顶流地位 |

这种“草根逆袭—长期主义”的叙事框架,让绰号超越了外貌层面,成为奋斗精神的隐喻。

四、绰号效应的双面性

对科沃尔而言,这一标签带来了意料之外的商业价值:

但也存在身份认知的困扰。科沃尔在采访中坦言:“我知道这个外号,但更希望人们记住我的比赛。” 部分球迷认为,过度强调娱乐性可能淡化其作为历史级射手的专业成就。

五、NBA“中文绰号学”的典型样本

科沃尔的案例是NBA本土化传播的缩影。其他类似现象包括:

相较之下,“美国周杰伦”的特殊性在于:

1. 跨领域绑定:首次将球员与非体育名人深度关联。

2. 双向赋能:既提升科沃尔在华知名度,也反哺周杰伦的国际化形象。

当三分球遇上双截棍

科沃尔与周杰伦的绰号关联,本质是体育娱乐化与全球化的产物。它揭示了一个规律:在社交媒体时代,运动员的符号价值已超越赛场表现,成为文化消费的多维载体。正如科沃尔用三分球改写比赛走势,这个看似无厘头的绰号,也在不经意间改写了球迷认知的边界——证明即使隔着太平洋,一颗篮球与一段旋律也能碰撞出意想不到的火花。

> 本文部分背景资料参考自NBA官方数据、球迷社区讨论及媒体报道。