跑步耐力的提升不仅需要科学的训练方法,更需要对人体生理机制、能量代谢和心理适应的深刻理解。无论是初跑者还是进阶选手,只有将基础有氧能力、力量储备与高效训练策略结合,才能在避免损伤的同时突破耐力瓶颈。本文将从生理原理、训练方法、计划设计三个维度,解析跑步耐力的提升逻辑,并给出可落地的解决方案。

一、耐力提升的生理学基础

1. 心肺系统与线粒体革命

心肺功能是耐力的核心引擎。心脏泵血能力提升可使每搏输出量增加15%-20%,而肺部摄氧效率则通过肺泡扩张和毛细血管密度增加实现。更关键的是,肌肉细胞中线粒体数量与体积的倍增,能将脂肪氧化供能效率提升30%以上。低强度有氧训练(如MAF180)通过刺激线粒体增殖,可将基础代谢率优化至理想区间。

2. 乳酸代谢的双向调节

当运动强度超过有氧阈值(约2mmol/L血乳酸浓度),身体进入混氧代谢状态。抗乳酸跑(Tempo Run)通过将配速控制在乳酸阈值附近(约4mmol/L),可提升乳酸清除率40%。而间歇训练(如亚索800)则通过反复突破无氧阈值(>6mmol/L),激活糖酵解系统适应性。

3. 神经肌肉协同机制

核心肌群与下肢力量的增强,能将跑步经济性提升12%-18%。例如臀大肌力量不足会导致步幅缩短5cm,而髂腰肌僵硬会使步频下降10步/分钟。针对性力量训练可减少能量泄露,使同等配速下心率降低8-12次/分钟。

二、科学训练方法论

(一)有氧耐力构建

1. 金字塔基础训练

采用80/10/10原则:80%训练量为低强度有氧(E强度),10%为乳酸阈值训练(T强度),10%为高强度间歇(I强度)。例如周跑量50公里的进阶跑者,应安排40公里E配速慢跑(心率区间1-2区)、5公里节奏跑、5组800米间歇。

2. 长距离慢跑

以最大心率65%-75%持续90-150分钟,可显著提升脂肪酸供能占比至60%。建议每两周增加10%距离,但单次训练时长不超过周跑量30%。

(二)专项能力突破

1. 抗乳酸阈值训练

2. 法特莱克变速跑

在城市街道随机选择路标进行冲刺-慢跑交替,例如:

3. 亚索800强化

以目标全马时间(分钟)作为800米完成时间,例如目标3小时者需3分钟/组,组间慢跑3分钟,完成8-10组。

(三)力量与柔韧整合

1. 功能性力量训练

2. 动态拉伸体系

跑前采用“瑜伽战士二式→侧弓步→高抬腿”组合,可增加髋关节活动度20%;跑后使用“蛙式伸展+泡沫轴放松髂胫束”可降低延迟性酸痛发生率35%。

三、训练周期化设计

(一)马拉松备战模型

1. 基础期(8-12周)

2. 强化期(6-8周)

3. 竞赛期(4周)

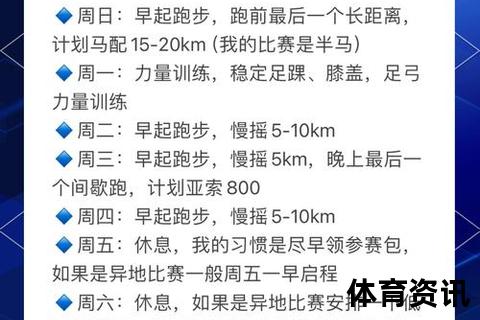

(二)周训练模板(以全马目标3:30为例)

| 周期 | 周一 | 周三 | 周五 | 周日 |

|--||--|||

| 基础期 | 核心力量 | 12km E配速 | 间歇训练 | 25km |

| 强化期 | 抗阻训练 | 8×800m间歇 | 动态恢复 | 32km混氧跑 |

| 竞赛期 | 技术调整 | 5km节奏跑 | 筋膜放松 | 16km马拉松配速|

四、恢复与损伤防控

1. 超量恢复监控

2. 营养策略

3. 常见损伤干预

五、心理适应与实战策略

1. 耐力心智模型

将42.195公里分解为7个6公里“心理单元”,每个单元设定不同关注点:

2. 赛道能量管理

通过上述科学体系的构建,跑者可在6-8个月周期内实现全马成绩提升18%-25%。需特别强调的是,耐力的本质是身体适应性的累积过程,任何超越生理承受阈值的激进训练都将破坏这一系统性工程。唯有遵循“低强度筑基-周期化进阶-精准化突破”的三阶法则,才能实现耐力提升的可持续发展。