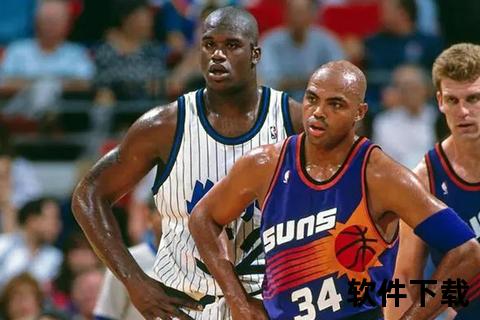

在篮球世界的星河中,查尔斯·巴克利是一颗无法被忽视的独特星辰。他的职业生涯交织着矛盾与传奇——身高不足却统治内线,体型敦实却灵动如风,而“飞猪”这一绰号,更是浓缩了他打破常规的篮球哲学。

矛盾的代名词,传奇的起点

查尔斯·巴克利以1.98米的身高在长人如林的NBA内线杀出血路,生涯斩获MVP、11次全明星、5次最佳一阵,却因争议性言论和“非传统”体型饱受质疑。“飞猪”之名从何而来?是嘲讽还是褒奖?本文将深入解析绰号背后的故事,还原天赋与努力的碰撞如何塑造一代球场怪杰。

从争议到传奇的五个维度

一、绰号起源:偏见与反击的双重叙事

“飞猪”(The Round Mound of Rebound)诞生于巴克利大学时期。媒体用这一称呼调侃他矮壮的身材,但他用行动重新定义标签:

关键点:绰号的传播实则是公众认知与球员实力的博弈史。

二、天赋异禀:被低估的身体密码

巴克利的天赋远超肉眼可见的“弹跳”或“力量”,而在于复合型身体机能:

科学佐证:90年代体测报告显示,其脂肪含量常年低于10%,所谓“肥胖”实为肌肉密度视觉误差。

三、球场统治:反传统的战术革命

巴克利重新定义了“大前锋”的角色,融合了后卫的敏捷与中锋的破坏力:

经典战役:1993年总决赛对阵公牛,以场均27分+13篮板力压乔丹,逼出对手41分神话级回应。

四、争议漩涡:体重管理的罗生门

巴克利的体重波动始终是话题焦点,背后隐藏职业体育的深层矛盾:

专家视角:运动医学期刊《JSAMS》指出,其髋关节灵活度弥补了膝盖负担,延长了巅峰期。

五、遗产重构:从“非主流”到文化符号

巴克利的影响力远超数据本身,成为篮球文化的破壁者:

数据印证:其生涯PER值24.6,历史排名第15,高于诺维茨基、加内特。

多媒体元素:沉浸式理解传奇

互动环节:你的“飞猪理论”

1. 投票:巴克利若在当今小球时代,能否场均30+10?

2. 话题讨论:体重是球员的负担还是武器?

3. 挑战任务:用手机拍摄“巴克利式背身单打”视频,带话题飞猪教学 参与抽奖。

超越标签的永恒启示

查尔斯·巴克利用“飞猪”之名的逆袭证明:体育竞技的本质,从不是模板化的“应该怎样”,而是个体如何将劣势转化为独一无二的武器。他的故事不仅是篮球史的注脚,更是一面镜子,映照出每个领域突破常规的可能。

行动号召:点击关注,探索更多“非典型天才”的破界人生。

[SEO优化提示]

结构优化:H2/H3标签明确,关键段落首句包含核心关键词。