当你在健身房挥汗如雨后,第二天清晨却被肌肉的“无声抗议”唤醒——僵硬、酸痛甚至寸步难行,这并非简单的乳酸堆积,而是身体正在经历一场复杂的修复与适应过程。这种被称为“延迟性肌肉酸痛(DOMS)”的现象,背后隐藏着肌肉超量恢复的生物学逻辑与运动损伤的微妙界限。

一、延迟性肌肉酸痛的真相:超越乳酸的神话

传统观念常将运动后酸痛归咎于乳酸堆积,但科学研究早已推翻这一理论。乳酸在运动后2小时内即可代谢完毕,而DOMS通常在12-24小时后出现,峰值持续48小时。其本质是肌肉纤维的微损伤与炎症反应的协同作用,具体表现为:

关键数据:DOMS的疼痛等级可通过Deveries 4级法量化,轻者触压僵硬,重者活动受限。

二、为何你的肌肉会“记忆疼痛”?科学机制全解析

1. 损伤信号:从微观撕裂到宏观疼痛

当肌肉承受不熟悉的负荷时(如新动作或强度突变),肌纤维的Z线结构断裂,释放肌酸激酶等损伤标志物至血液。这种微损伤如同“警报信号”,促使身体启动修复程序。

2. 炎症的双刃剑效应

损伤部位会聚集中性粒细胞和巨噬细胞,清除坏死组织的同时释放炎症介质(如PGE2),激活痛觉神经的TRPV1通道。肌肉的肿胀和僵硬实为修复过程的副产品。

3. 神经系统的“过度防御”

研究发现,DOMS患者的脑部激活区域扩展至初级感觉皮层和扣带回,表明疼痛信号已影响运动协调和情绪处理。这种神经重塑可能解释为何酸痛期间运动表现下降(如关节活动度减少20%-30%)。

三、不同运动项目的“疼痛风险图谱”

DOMS的发生与运动类型高度相关:

| 运动类别 | 易发机制 | 典型案例 |

||--|--|

| 离心主导型 | 肌肉拉长时收缩,易致微损伤 | 深蹲、下山跑、举重缓冲阶段 |

| 高强度间歇训练 | 代谢压力叠加机械应力 | 波比跳、HIIT课程 |

| 技术转型期 | 神经肌肉控制未适应新动作模式 | 游泳者改自由泳为蝶泳 |

数据支持:离心运动引发的DOMS强度比向心运动高40%。

四、科学应对策略:从预防到恢复的闭环方案

1. 预防:降低“疼痛阈值”

2. 急性期处理(48小时内)

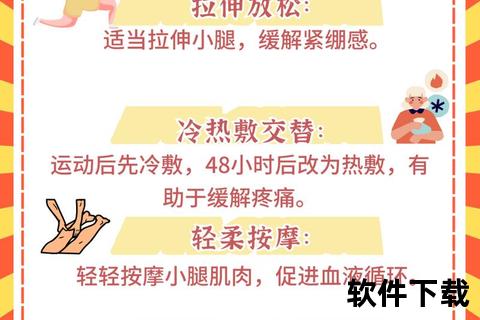

3. 恢复期加速(48小时后)

五、跨学科视角:前沿研究揭示的新可能

互动思考:你的酸痛是“进步信号”还是“危险警报”?

行动指南:让酸痛成为突破的阶梯

DOMS是肌肉适应压力的必经之路,但绝非训练的终极目标。科学建议:

1. 周期性训练:每4-6周调整动作模式,避免重复损伤。

2. 多元化恢复:结合按摩、冷热交替浴和睡眠优化(7-9小时/天)。

3. 倾听身体信号:疼痛等级达3级以上时,优先进行低冲击运动(如瑜伽)。

通过理解DOMS的生物学本质,我们不仅能更安全地突破运动瓶颈,更能将每一次“酸痛”转化为进阶的基石。